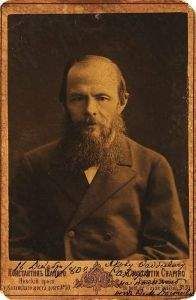

Юрий Селезнев - В мире Достоевского. Слово живое и мертвое

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "В мире Достоевского. Слово живое и мертвое"

Описание и краткое содержание "В мире Достоевского. Слово живое и мертвое" читать бесплатно онлайн.

Статьи и книги выдающегося русского литературного критика, литературоведа, публициста Юрия Ивановича Селезнёва (1939–1984) были событием в критике 70—80-х годов XX века, вызывали жаркие и долгие споры, эхо которых звучит и поныне. Недолгим был его земной путь, но сделанное им по сей день объясняет многое в произошедшей позднее в России трагедии.

Осознание Юрием Селезневым опыта русской литературы и истории нового времени прошло через исследование нравственного, философского и политического мира Достоевского. Его творческим подвигом стала книга «Достоевский» – одна из лучших биографий за всю историю существования знаменитой серии «ЖЗЛ».

Книга избранных работ Юрия Селезнёва для читателя – прежде всего истинное познание русской жизни и русской классики. И потому необходима она не только учителям, студентам, аспирантам и преподавателям гуманитарных вузов, но и всем, кому дорога отечественная словесность.

Труд Афанасьева серьезно подвигает сознание к осмыслению живой связи времен и поколений через слово: традиция народной культуры, культуры слова и есть, думается, та самая пушкинская «златая цепь». И одному из чеховских героев – студенту Ивану Великопольскому (рассказ «Студент») – однажды довелось как бы воочию увидеть ее. «Прошлое, – думал он, – связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекающих одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой».

Пушкинский дуб действительно высится в преддверии, ведущем нас в «дела давно минувших дней, преданья старины глубокой». Вот что повествует об этом «энциклопедия народного мировоззрения», как определил труд Афанасьева известный советский ученый-фольклорист М. Азадовский: мировое древо, древо жизни, присутствует в мифологии едва ли не всех народов мира. «Предания о мировом древе славян по преимуществу относят к дубу. В их памяти сохранилось сказание о дубах, которые существовали еще до сотворения мира». В одном из апокрифов мировое древо описано так: «А посреди рая древо живое, которое есть божество, и приближается верх того древа до небес. Древо то златовидно в огненной красоте; оно покрывает ветвями весь рай, имеет же листья от всех дерев и плоды тоже…»

Как видим, в образе мирового древа славян уже явлена идея единства народов и культур: на этом вселенском древе жизни цветет и плодоносит и мощная ветвь славянства. «Следуя примеру богов, – повествует Афанасьев, – собиравшихся решать судьбы человечества под всемирным древом, славяне творили суд и правду под старыми дубами и глубоко верили, что все поставленные под их сенью приговоры изрекались по внушению божества». У вещего дуба собирались наши предки на вече для решения важнейших вопросов; здесь передавались юным от стариков дела и преданья, опыт и мудрость, здесь словом ковалась «златая цепь» исторической памяти народа.

Древний человек, в том числе и славянин, вопреки нашим представлениям о нем, отнюдь не ощущал себя ничтожным рабом природы. Напротив, он мыслил себя космически, ощущал свое родство со всею Вселенной:

У нас помыслы от облак божьих…

Дух от ветра…

Глаза от солнца…

Кровь от черна моря…

Кости от камней…

Тело от сырой земли…

Это древнейшее самосознание славянина сохранила до наших дней «Голубиная (глубинная) книга» русского Средневековья, на которую часто ссылается и автор «Поэтических воззрений славян», ибо корни представлений этой книги питаются источниками глубочайшей славянской древности.

Прямо связывал жизнь славянина с жизнью всей Вселенной и их священный дуб, космическое древо. «У нас волосы – трава, телеса – кора древесная…» – поется в былине «О хоробром Егории». «Тело составляется жилами, яко древо корением. По ним же тече… и кровь, иже память воды», – пишет Даниил Заточник, русский писатель XII века. Небезынтересно вспомнить, что в подготовительных записях Пушкина к замысленному им исследованию «Слова о полку Игореве» есть и такая: «Боян бо вещий, аще кому хотяше песнь творити, то растекашется мыслию по древу…» – г-н Вельтман перевел это место: былое воспеть, а не вымысел Бояна, коего мысли текли в вышину, как соки по дереву. Удивительно!»

Действительно, вселенское древо для славянина – это еще и образ соединения земного и небесного, восхождения мысли человеческой от Матери сырой земли к свету, к Солнцу. Мысль эта равно воплощалась в слове и в древе, как бы являя воочию самую суть древнеславянской культуры, которая, как уже говорилось, воплощалась главным образом в слове и в дереве, а точнее – в их ясно осознаваемом единстве. Через древо и в древе славянин выражал свою мысль о мироздании, свое слово о смысле жизни и ее ценностях, а древо, в свою очередь, говорило славянину о тайнах жизни и Вселенной. Память о таком единстве дожила и до наших дней. Древо, пишет Есенин в «Ключах Марии», «ни на чем не вышивается, кроме полотенца, и опять-таки мы должны указать, что в этом скрыт весьма и весьма глубокий смысл.

Древо – жизнь. Каждое утро, встав от сна, мы омываем лицо свое водою… Вытирая лицо свое о холст с изображением древа, наш народ немо говорит о том, что он не забыл тайну древних отцов вытираться листвою, что он помнит себя семенем надмирного древа… он как бы хочет отпечатать на щеках своих хоть малую ветвь его, чтоб, подобно древу, он мог осыпать с себя шишки слов и дум и струить от ветвей-рук тень-добродетель».

Пушкинская «златая цепь на дубе том», как видим, одним концом уходит к корням славянской культуры, питающейся истоками глубочайшей древности; другим – восходит в нашу современность, в нашу культуру, в культуру исторической памяти народа.

Конечно, Пушкин «Поэтических воззрений славян» Афанасьева читать не мог. Это Афанасьев воспитывался на Пушкине, и, как знать (ведь мы до сих пор не имеем полной биографии великого подвижника народной культуры), может быть, и своим замечательным трудом он, пусть даже и неосознанно, обязан как раз пушкинскому дубу, связавшему его жизнь с жизнью далеких предков «златою цепью» памяти. Непосредственные же учителя направляли мысль и деятельность Афанасьева в иное русло. Так, например, один из них, либеральный западник К.Д. Кавелин, узнав, что его ученик увлечен славянскими древностями, наставляет «заблудшего»: «Теперь первейшая необходимость настоит иметь сочинения о новом русском законодательстве со времени Петра… Нужно над этим работать; надо вывести итог Петровской реформы. Это – требование времени», а занятия славянской мифологией способны завести молодого исследователя только «в болото».

Ныне уже широко известна мысль К. Маркса о том, что в основе любой развитой культуры лежит мифология, и притом не любая, но мифология данного народа. «Известно, что греческая мифология составляла не только арсенал греческого искусства, но и его почву… Предпосылкой греческого искусства является греческая мифология, т. е. природа и сами общественные формы, уже переработанные бессознательно-художественным образом народной фантазией… Но не любая мифология… Египетская мифология никогда не могла бы быть почвой или материнским лоном греческого искусства». Афанасьев наверняка не был знаком с этой мыслью, но он прекрасно понимал прямую связь общественной потребности в познании истоков истории народного самосознания с идеей возрождения национальной культуры, с идеей народности, высшим выражением и воплощением которых и был Пушкин.

Но Афанасьев и сам был поэт. Поэт научного изыскания. Его «Поэтические воззрения славян на природу» ценны и по сей день и останутся еще долго таковыми не столько своей собственно научной методологией или даже выводами и обобщениями, сколько поэтическим рассказом о духовной, культурной жизни наших предков. Труд Афанасьева направлял мысль современников не в болото архаики, но, напротив, вызволял эту мысль из плена представлений о древних славянах как полудикарях, сидящих в болоте с камышинками во рту.

Труд Афанасьева был убедительным свидетельством истинности той мысли, которую уже в начале нынешнего века высказал М. Горький, – мысли о сущности народности, о народности как основании самосознания нашей национальной культуры. «Народ, – сказал М. Горький, – не только сила, созидающая все материальные ценности, он – единственный и неиссякаемый источник ценностей духовных, первый по времени, красоте и гениальности творчества философ и поэт, создавший все великие поэмы, все трагедии земли и величайшую из них – историю всемирной культуры… Только при условии сплошного мышления всего народа возможно создать столь широкие обобщения, гениальные символы, каковы Прометей, Сатана, Геракл, Святогор, Илья, Микула и сотни других гигантских обобщений жизненного опыта народа… индивидуальный гений не дал ни одного обобщения, в корне коего не лежало бы народное творчество, ни одного мирового типа, который не существовал бы ранее в народных сказках и легендах».

И, наконец, необходимо сказать еще об одном и, думается, наиболее важном вопросе, возникающем в связи с познанием истоков истории народного самосознания. История нашего народа, история нашей Родины – это и история притяжения и сплачивания вокруг себя многих и разных народов. Этот факт общепризнан и утвержден в первых же словах нашего Государственного гимна:

Союз нерушимый республик свободных

Сплотила навеки Великая Русь…

Признание этого факта – отнюдь не повод для национальной кичливости или – равно – нравственной (трудовой, воинской, гражданской, патриотической, как, впрочем, и всякой иной) расслабленности и бездумности. Напротив, это признание обязывает к вполне осознанной ответственности народа за судьбы страны, а стало быть и всего мира. Дабы «не слыть, но быть» (лозунг-завет, читаемый на сохранившемся до наших дней щите одного из русских воинов эпохи Александра Невского) – быть тем народом, на который сама история возложила такую ответственность, народ наш должен обладать ясным самосознанием, высочайшими духовными качествами. Мы обязаны осмыслить важнейший вопрос: «Каковы духовно-нравственные предпосылки этой притягательности, этой центростремительной энергии, этой сплачивающей, воссоединяющей силы народа?» – вопрос государственной и всемирно-исторической значимости. Ответить на него невозможно без ясного знания истории, в том числе и истории народного самосознания, отраженной в культуре, в нашей словесности, уходящей в глубочайшую древность, когда и закладывались и определялись навечно те нравственные крепы, которые наш народ пронес через тысячелетия своего нелегкого исторического пути. Опыт этого пути отчеканен и в заветах отцов и дедов – заветах, актуальных сегодня не менее, если не более, нежели в древние эпохи, – эпохи первочеканки: «С родной земли – умри не сходи», «За правое дело – стой смело», ибо «Бог не в силе, а в правде». Правда – как солнце, божество древнего славянина; неслучайно называет его: «солнышко-правденышко».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "В мире Достоевского. Слово живое и мертвое"

Книги похожие на "В мире Достоевского. Слово живое и мертвое" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Юрий Селезнев - В мире Достоевского. Слово живое и мертвое"

Отзывы читателей о книге "В мире Достоевского. Слово живое и мертвое", комментарии и мнения людей о произведении.