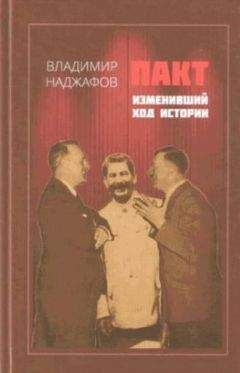

Владимир Наджафов - Пакт, изменивший ход истории

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Пакт, изменивший ход истории"

Описание и краткое содержание "Пакт, изменивший ход истории" читать бесплатно онлайн.

Дважды на протяжении полувека — в 1939 и 1989 годах — международные последствия пакта о ненападении, заключенного между СССР и Германией 23 августа 1939 года, были наглядно-взрывными с последующим критическим ускорением хода событий и сменой де-факто вектора мировой политики. В первый раз — когда пакт, одномоментно и круто изменив баланс сил в Европе, укрепил Гитлера в решимости напасть на Польшу, что ознаменовало начало Второй мировой войны. Во второй раз наследие советско-германского пакта шумно сказалось в 1989-1991 годах после признания советской стороной — впервые, публично, на весь мир — факта подписания секретного протокола к пакту о «разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе» и объявления всех секретных договоренностей с Германией недействительными с момента их подписания. Это привело к еще одной структурной перестройке международных отношений, вызвав развал Советской империи и самого СССР.

В книге рассматриваются различные аспекты проблемы происхождения и природы Второй мировой войны с акцентом на фактор классово-имперской политики сталинского Советского Союза, включая как непосредственные, так и долгосрочные историко-геополитические последствия советско-германского пакта. Она основана на широкой документальной базе, в частности — на материалах архивов России и США.

Чем же была в таком случае Вторая мировая война, если к ее концу — как это ни покажется немыслимым — союзники считались с возможностью продолжения войны, но на этот раз уже между самими победителями? Каким образом могла возникнуть такая война, по чьей инициативе?

Обратимся к доступным документальным свидетельствам.

Прежде всего, — к сенсационному заявлению, сделанному летом 1983 г. на сессии Верховного Совета СССР А.А. Громыко, в то время — члена Политбюро ЦК КПСС, первого заместителя главы правительства и многолетнего министра иностранных дел. В его докладе о международном положении впервые с советской стороны было публично заявлено о том, что сразу по окончании мировой войны не исключалась новая война, на этот раз между победоносными союзниками — СССР и западными странами.

Речь А.А. Громыко была выдержана в резко антиамериканском тоне — Холодная война переживала очередной пик напряженности. Его гнев вызвали высказывания неназванных американских деятелей о том, что США, обладая с конца войны атомной монополией, тем не менее не стали диктовать свою волю Советскому Союзу. В ответ Громыко призвал взглянуть на события того времени, как он выразился, «с другого угла». Он рекомендовал американцам подумать вот над чем: «А что мог сделать Советский Союз, когда фашистская Германия уже была повержена, и до каких рубежей мог дойти могучий вал советских армий, только что перемоловших гитлеровскую военную машину, если бы СССР не был верен своим союзническим обязательствам?»{136}. Поразительно! Получается, что после разгрома нацизма Советский Союз «мог»(!?) повернуть «могучий вал советских армий» против своих же союзников, продолжив, сметая все на своем пути, движение в западном направлении, к Ла-Маншу и Атлантике.

Отметим, что из ряда вон выходящее заявление А.А. Громыко — свидетельство непосредственного участника событий периода мировой войны. Посла в США в 1943–1946 гг., члена делегации СССР на конференциях в верхах, человека, пользовавшегося доверием Сталина и Молотова (о чем Громыко не без гордости писал в воспоминаниях, опубликованных в 1988 г.)

Есть, конечно, и другие удивительные свидетельства.

Когда В.М. Молотова, второго человека в советском руководстве после Сталина, спросили, верна ли версия, «по которой Жуков предлагал не останавливаться на Берлине, а двинуть дальше, взять Париж», он ограничился словами, что «такого он не помнит»{137}. Не возмутился, не оскорбился, а счел вопрос обыденным, даже естественным. В другом случае, говоря об отношениях между союзниками в конце войны, Молотов подтверждает опасения западных союзников: «Боялись, что мы пойдем дальше…»{138}. Недаром Молотов, по его же воспоминаниям, ставил в один ряд и западных союзников, и общего с ними врага — нацистов.

Воинственные антизападные настроения вряд ли были распространены в советских войсках, только что овладевших немецкой столицей, но они были. По внутренней партийной информации, которую в октябре 1947 г. работники Агитпропа ЦК сообщили секретарю ЦК ВКП(б) М.А. Суслову, несмотря на окончание войны, вопросы войны и мира все еще находились в центре внимания советских людей. В информации из Челябинской области о «политических настроениях» населения сообщалось об ожиданиях скорой войны — «через 3–5 лет, а может и раньше». В г. Миассе среди демобилизованных солдат и офицеров бытовало мнение, что в скором времени предстоит война с Америкой, которую поддержит Англия. Некоторые из ветеранов войны говорили: «Плохо сделали, что после взятия Берлина не разгромили “союзников”. Надо было спустить их в Ла-Манш. И сейчас Америка не бряцала бы оружием»{139}.

Не означает ли все это, что Вторая мировая война отнюдь не устранила все причины, ее породившие? Эта война, по смыслу давней статьи Д.М. Проэктора в БСЭ (процитированной выше), была вызвана как так называемыми межимпериалистическими противоречиями, так и противоречиями между двумя системами. Противоречия первого рода, внутри капиталистического мира, так или иначе, были сняты в результате победы над Германией и ее союзниками. Противоречия же между социализмом (СССР) и капитализмом (страны Запада), сглаженные союзническими отношениями, не только не были устранены, а вышли по окончании мировой войны на первый план.

Дело в том, что сталинское руководство подходило к мировой войне не с общедемократических, а с классовых позиций. Взятие Берлина и разгром германского нацизма для сталинского руководства не означали конец схватки с капитализмом. Его бастионы — страны демократического Запада, несмотря на союзнические отношения периода мировой войны, по-прежнему оставались мишенью как классовые враги. Новой войны между союзниками удалось избежать, но на смену мировой войне пришло ее продолжение в новом глобальном варианте — Холодная война.

Удивительно ли, что по-разному складывались общественно-политические условия там, куда ступала нога солдата Советско-западной коалиции? В зоне англо-франко-американской ответственности в Германии искоренение нацизма сопровождалось созданием предпосылок для демократических порядков. В советской зоне Германии и в странах Восточной Европы, на которые распространялась юрисдикция советских военных властей, также преследовали нацистов, а заодно и тех, кто стоял за буржуазно-демократический строй. На смену последнему шли порядки, очень скоро приобретшие черты порядков советских{140}. Преследуя собственные классово-имперские цели, СССР так и не заключил мирного договора ни с Германией (его де-юре заменили Хельсинкские договоренности 1975 г.), ни с Японией (вопрос все еще остается открытым).

По окончании войны советские руководители делали все, чтобы свести на нет демократизирующее воздействие на страну победы над нацизмом. Чтобы, говоря словами В.М. Молотова, не оправдались «ожидания наемных буржуазных писак», что советские люди, познакомившись с порядками и культурой на Западе, «вернутся домой с желанием установить такие же порядки на Родине»{141}. Ветеран войны писатель В.П. Астафьев писал о причинах послевоенных массовых репрессий: «Нужно было убирать тех солдат, тех вольнодумцев, которые своими глазами увидели, что побежденные живут не в пример лучше победителей, что там, при капитализме, жизнь идет гораздо здоровей и богаче… Вот и стал товарищ Сталин губить тех, кто ему шкуру спас»{142}. Показательно, что по окончании войны власти старались приглушить память о гитлеровском геноциде евреев, введя негласный запрет на публикации о Холокосте. Известный публицист О.Р. Лацис писал по этому поводу, что «действовала логика соучастников, стремившихся скрыть глубинное родство сталинских преступлений с гитлеровскими»{143}.

Изучение материалов Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ) показывает, что Сталин лично инициировал репрессивные политико-идеологические кампании первых послевоенных лет, направленные на подавление любых ростков свободомыслия{144}. Продолжилась начатая в годы войны депортация малых народов Крыма и Кавказа, представителей других народностей, пострадали многие творчески мыслящие интеллигенты, на государственный уровень был поднят антисемитизм, усиленно культивировался «образ врага» на Западе в развернувшейся Холодной войне. Исследователь этого исторического периода Е.Ю. Зубкова подчеркивает основополагающее значение первых послевоенных лет в развитии советской системы и советского общества{145}. Сложившая еще до этого сталинская модель тоталитарного социализма приняла в этот период стабильные очертания.

Обоснованием политико-идеологических кампаний послевоенного времени, в ряду которых была кратковременная, но шумная кампания против «безродных космополитов», стала давняя марксистско-ленинская концепция борьбы «двух систем», трансформировавшаяся в годы Холодной войны в концепцию борьбы «двух лагерей», возглавляемых, соответственно, Советским Союзом и Соединенными Штатами. В развернутом виде она была представлена в докладе, с которым выступил А.А. Жданов на совещании при создании преемника Коминтерна — Коминформа (1947 г.). Обвинив США в проведении курса на установление мирового господства, Жданов сделал упор на обострение идеологической борьбы, в то же время стараясь опровергнуть утверждения, что линия идейного противостояния пролегла между западной демократией и советским тоталитаризмом{146}.

Участие СССР в коалиции со странами Запада, с одной стороны, явилось одним из решающих условий победы над объединенными силами нацизма, фашизма и милитаризма, с другой — способствовало выживанию и укреплению тоталитарного советского режима. Отсюда продолжение глобального конфликта по линии «демократия против тоталитаризма» в наступившей Холодной войне. В противостоянии с продвинутыми, демократическими странами силы тоталитаризма были обречены на конечное поражение. Раньше Германия — во Второй мировой войне, позже СССР — в итоге Холодной войны, которая завершилась крушением коммунистической идеи и распадом Советской империи.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Пакт, изменивший ход истории"

Книги похожие на "Пакт, изменивший ход истории" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Наджафов - Пакт, изменивший ход истории"

Отзывы читателей о книге "Пакт, изменивший ход истории", комментарии и мнения людей о произведении.