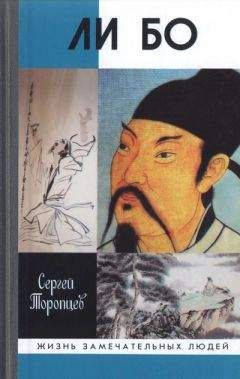

Сергей Торопцев - Ли Бо: Земная судьба Небожителя

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Ли Бо: Земная судьба Небожителя"

Описание и краткое содержание "Ли Бо: Земная судьба Небожителя" читать бесплатно онлайн.

В первой за пределами китаеязычного мира полной биографии Ли Бо образ величайшего и самого загадочного поэта Китая очерчен на фоне событий его жизни и в широком контексте эпохи. Вечный конфликт творческой личности и власти сформировал трагедийность судьбы Ли Бо. Его стихи, то безмятежные, то драматичные, нередко уподобляются дневниковым записям, что в сочетании с легендами и художественными произведениями китайских писателей дает возможность воссоздать живой облик Ли Бо, реконструируя «голографическую» картину его жизни в событиях, достаточно близко приближающихся к реальности. Автор книги, известный исследователь китайской литературы Сергей Торопцев, не только тщательно изучил обстоятельства жизни Ли Бо, но и перевел более трех сотен его стихотворений. Вдохновенное и поучительное жизнеописание великого поэта с интересом прочтут все, кто интересуется историей и культурой Востока.

знак информационной продукции 16+

…Он сел у окна, и взгляд юноши, бродивший по ближнему склону, постепенно превращался во взгляд поэта, пронзивший Куанскую гору и улетевший далеко на восток. Опустились сумерки, выпали росы, загорелись огоньки светлячков. «Такие крохотные, — подумал юноша, — а неодолимые. И дождь их не погасит, и ветер не сдувает, наоборот, они светятся еще ярче. Может, взлети я в небо, стал бы звездочкой рядом с луной». Над вершиной Сяокуаншань (Малой Куанской горы) выдвинулся острый кончик светлого месяца. Поэт видит не глазами, а сердцем, и этот месяц не привязан для него к горе, а скорее к востоку — в той стороне, за горой, есть и крупные озера, и, самое главное, Восточное море, в котором мифология (для тогдашнего китайца — сугубая реальность) разместила пять «островов бессмертных», самым известным из которых была легендарная гора Пэнлай.

Именно там, над островом бессмертных, восходит «юный месяц» начинающего поэта: уже в первом своем стихотворении он поэтическим взором видит этот остров, где святые — его духовные собратья — с нетерпением ждут его (так он писал позже) после завершения земной миссии. Юный Ли Бо с первой же своей поэтической строки заглянул в вечность — «вечность» в положительном ключе, «вечность», в которой он сам существует в отличие от современного ее понимания как чего-то, что отделено от «Я», существует вне «Я», за пределами «Я».

Не названный прямо, но очевидный восток в первом стихотворении Ли Бо «Юный месяц» явно не случаен — в предпоследней строке он откровенно противопоставлен западу («Царский сад» в оригинале — «Западный сад», созданный древним императором для увеселений друзей-литераторов) как земной реалии, и этический контраст тут достаточно четок: святости небесного «востока» противостоит гибельность и разрушительность земного «запада».

Таким образом, уже в первом стихотворении намечена ведущая антитеза всего будущего творчества Ли Бо.

Но отчего его первый поэтический опыт начинается с вечернего пейзажа? Пусть даже это случайность, но запрограммированная. Возможны два объяснения. Во-первых, есть цивилизации, у которых начало дня приходится не на полночь, а на вечер; во-вторых, это стихотворение может быть лишь первой записью, но не внутренним началом, случившимся намного раньше, но не зафиксированным в привычной нам письменной форме. Кроме того, надо заметить, что через все поэтическое творчество Ли Бо проходит явное предпочтение ночи дню.

А воспринимал ли он вообще время как линейный физический процесс? Если для поэта в одном ряду стоят вечер с юным месяцем над далеким, не видным физическому взгляду, Восточным морем и скорбь по убитым в тот момент, когда в обозримом пространстве не шло никаких заметных войн, то соединены они не линейным временем, а явным отсутствием такового, замененного всеобщей чувствительностью к эмоциональной и этической логической связи.

У гениев в рамках их призвания случайностей не бывает — все они диктуются надличностной программой. И потому стихотворение, обозначенное как первое, несомненно должно быть программным и поставлено в символический ряд, пусть даже оно еще слабо, незрело и даже не всеми комментаторами вводится в основной корпус поэзии Ли Бо, отодвигаясь в сомнительные приложения:

Юный месяц встал над морем

В сумеречный час росы.

Когтем ветер тучи роет,

И блестит песок косы.

Ах, к чему тут струны эти,

Когда сын ушел в поход?

Царский сад покинем — ветер

К сыну пусть стихи несет.

Ретроспективно мы знаем роль образа луны в творчестве Ли Бо. Ночное светило прямо упоминается в 382 его стихотворениях (38 процентов всего сохранившегося наследия), а если добавить к этому еще и косвенные, метонимические упоминания, то наберется 499 — больше половины всего доставшегося нам поэтического богатства Ли Бо (Изучение-2002. С. 308). И это явно не только его частные поэтические пристрастия, не только конкретное воплощение его тяготения к небу, к небесному, но еще и семейная традиция — не случайно «луна» (юэ) уже присутствует в имени его младшей сестры Юэюань, которая и в предания вошла тоже в связи с луной — легенда поселила ее в лунном тереме среди облаков. Луна на протяжении всей жизни поэта была не только его другом, наперсницей, но и неким alter ego, самовоплощением — его называли земной «душой луны».

И вот свой поэтический ряд Ли Бо начинает с луны. Но не просто луны, а чу юэ — «начальной» (то есть молодой, юной; именно потому тут уместен перевод «месяц», тем более что в русском языке это слово мужского рода, и это особо подчеркивает, что поэт отождествляет самого себя с образом «юного месяца»). В первой строке оригинального текста стоит слово — да не испугает оно русского читателя — «жаба». Для перевода оно немыслимо, потому что семантическое наполнение его в двух языках совершенно противоположно: у нас это нечто отвратительно-зловещее; у китайцев — положительное, часто усиленное определением «яшмовая» (то есть прекрасная) и мифологической аурой, в которой «яшмовая жаба» обычно выступает однозначно как метоним луны, хотя в определенных ситуациях (затмение) — как ее антагонист (отгрызает кусочек за кусочком).

Но как луна может появляться над морем для поэта, находящегося в горах Шу, где нет ни моря как такового, ни крупного озера, которые древние китайцы нередко именовали «морями»? Конечно, это мог бы быть и трафарет. К тому времени Ли Бо был уже достаточно начитан и научен ведущему правилу китайского стихосложения — оставаться в рамках традиции, повторять заметные образцы прошлого. И этим выводом можно было бы удовлетвориться, если бы из этого мальчика не развился гениальный поэт. А суть гения — в нарушении традиций, в самовыражении даже при внешней иллюзии штампа, вопреки штампу, который в таком случае перестает быть штампом, превращаясь в индивидуализированный художественный прием.

Стихи Ли Бо — это его дневник. Если, став зрелым поэтом, он не столько живописал случившиеся с ним события, сколько воссоздавал размышления, вызванные этими событиями, то по юношеским стихам мы можем отчетливо реконструировать сами события. Так, в 718 году он отправился в соседний монастырь к другу-даосу. Чаща дерев была так густа, что приглушала удары полдневного монастырского колокола, почти не слышного в глубине. Небольшой, но стремительный ручеек бежал по склону, ниспадая с камней шумными водопадами, где-то лаяла собака, и с листьев падали на редких прохожих капли утренней росы. Но друга не оказалось на месте, и среди пустынных сосен не нашлось никого, кто мог бы сказать, где же он. Взгрустнувший поэт меланхолично изобразил всё это в стихотворении «Шел на гору Дайтянь к даосу, да не застал его», которое нацарапал углем на замкнутых дверях обители. Оно считается первым из стихов, совершенно точно принадлежащих кисти Ли Бо.

Настал час, когда Чжао Жуй понял, что ученик достоин познакомиться с его заветным «Каноном о достоинствах и недостатках» (он упоминается в «Новой книге [о династии] Тан», цзюань 59; вышел отдельным изданием в 1992 году в Шанхае). В нем Чжао Жуй оглядывался на прошлое и определял варианты исторического развития как «путь властителя» (в том числе и в даоском понимании изначального совершенномудрого властителя), «путь гегемона» и «власть сильного государства». Он порицал такой путь правителя, который ведет к «жажде славы» в ущерб мудрости, политическое правление, предавшее забвению Изначальность. Поднебесная, утверждал философ, «не есть Поднебесная одного человека, а есть обиталище добродетельных».

Через месяц Ли Бо задал учителю первый вопрос: «Отчего Учитель упоминает в книге о взлетах истории и смутах времени, но ничего не говорит о нашей великой Танской династии?» — «Познай древнее, — ответил Чжао Жуй, — и познаешь сегодняшнее, деяния в прошлом и настоящем разнятся, а принципы Дао одни и те же».

«Удивительной книгой» назвал Ли Бо «Канон о достоинствах и недостатках», и мысли учителя на долгие годы прочно легли в фундамент его мировоззрения. Он не отказался от идеи «служения», но искал «идеального правителя», руководящего «сильным государством», в котором народ благоденствует. Когда он покинул Шу и столкнулся с реальным миром за границами отшельнического скита, то, заболев в Янчжоу, он в минуту слабости в 726 году зарифмовал свою грусть по поводу недостижимости высоких честолюбивых мечтаний. Это стихотворение он послал именно Чжао Жую.

Финальные строки стихотворения напоминают те слова из трактата «Лунь юй» (гл. 7, § 5), где «стареющий» (то есть теряющий душевные силы) Конфуций сетует, что перестал видеть во сне Чжоу-гуна, одного из почитаемых совершенномудрых людей древности (слово гужэнь в строке Ли Бо имеет двойной смысл — и «друг», и «человек древности»), стоявшего у истоков канонизированного чжоуского ритуала, в том числе и музыки как прародителя всех искусств.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Ли Бо: Земная судьба Небожителя"

Книги похожие на "Ли Бо: Земная судьба Небожителя" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Торопцев - Ли Бо: Земная судьба Небожителя"

Отзывы читателей о книге "Ли Бо: Земная судьба Небожителя", комментарии и мнения людей о произведении.