Андрей Богданов - Княгиня Ольга. Святая воительница

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Княгиня Ольга. Святая воительница"

Описание и краткое содержание "Княгиня Ольга. Святая воительница" читать бесплатно онлайн.

Император Константин Багрянородный лично описал приём княгини Ольги в Константинополе. Хроника германского императора Оттона I знает её как королеву. Русской Православной Церковью она канонизирована как равноапостольная. Ольга осталась в памяти не только местью за мужа, устроением государства и обращением в христианство. Понимание исторической роли княгини зависит от контекста, до сих пор ускользающего от историков. Кто же она такая, святая благоверная княгиня Ольга? Откуда мы знаем о ней и деяниях первых русских князей? Насколько эти знания достоверны? Чем сведения о великой княгине отличаются от легенд о её предшественниках? Какова подоплёка мифа о варягах-руси? На все эти вопросы — впервые с полной откровенностью — отвечает книга доктора исторических наук Андрея Богданова.

О деятельности Ольги знают все, читавшие хотя бы школьный учебник. Вернее, думают, что знают: хуже всего известно «общеизвестное». Все русские и иностранные источники о ней введены в научный оборот и цитируются уже двести лет. Но оценка личности и роли княгини в истории неудовлетворительна как в научном, так и в нравственном смысле. Что в определённой мере одно и то же.

Знак информационной продукции 12+

То, что летописца не трогали страдания княгини, вынужденной по его воле рожать в преклонном возрасте от старичка-мужа, понять можно. Он сам объяснил, что руководствовался в хронологии высшими соображениями, ведя отсчёт от 852 г., когда "стала называться Русская земля. Узнали мы об этом потому, — рассказывает "Повесть", — что при этом царе (Михаиле) приходила русь на Царьград, как пишется об этом в летописании греческом. Вот почему с этой поры начнём и числа положим". Хронологические идеи составителей "Повести временных лет" и Начального свода подробно рассмотрены летописеведами.

Нам важнее их политическая составляющая: острое стремление притянуть жившего в середине X в. Игоря, попавшего в Древнейшее сказание как незадачливый муж Ольги, и легендарного Олега, судя по Кембриджскому документу, действовавшего в начале 940-х гг… — к героическому походу русов на Царьград в IX в. Растянув жизнь Игоря и женив невинного младенца в 903 г., уморив удревнённого Олега ещё в 912 г., "Повесть" убеждала неискушенного читателя, что Рюриковичи появились на Руси аж в 862-м.

Однако в мировой хронологии "почти" не считается. Переделав канву Начального свода, "Повесть временных лет" всё же "не попала" подвигами Рюриковичей в годы реальных походов росов IX в. на Царьград: последний из них описан в византийских и латинских текстах под 860 г. (он по греческому источнику[44] отнесён в Начальном своде просто к "руси", без даты, а в "Повести" произвольно приписан Аскольду и Диру под 866 г.).

При этом удревнял события ещё и составитель Начального свода! Описанный им неудачный поход Игоря на Царьград в 920-м г., когда патриций Феофан пожег его флот греческим огнём, датирован в византийской хронике и по ней в "Повести временных лет" 941 г. То есть составитель "Повести" растягивал хронологию, уже растянутую Начальным сводом, и героизировал князей, слава которых и до него была "несколько преувеличена". Отсюда возникли все неприятности историков, вынужденных выдумывать двух-трех Олегов и двух Игорей (или одного в стиле несгибаемых библейских старцев; при этом проблемы рожавшей от него Ольги никого не волнуют).

Объективно затея составителей Начального свода и особенно "Повести временных лет" показать, что в Царьград с успехом ходила не только Ольга, провалилась. Но в период формирования российской науки сомневаться в родословной легенде Рюриковичей было неудобно, а к XX в. каждое слово "Повести временных лет" превратилось в священное писание. Историкам до сих пор проще писать тома в полемике о происхождения Рюрика, чем усомниться в существовании этой "священной коровы", ни имя, ни сомнительная дата появления которого на Руси для истории строительства государства не важны[45]. С этой позиции огорчительно, что летописцы XI–XII вв. не углубили легенду ещё немного, в первое 40-летие IX в., когда "Русский каганат" проявил максимальную военно-политическую активность, а смутность датировок европейских и восточных источников не позволила бы сомневаться в подвигах князен-разбойников[46].

В XXI в. логично задать вопрос: почему летописцы вообще не вычеркнули Ольгу? Думаю, они не были столь циничны и верили в убедительность своей легенды. Не вычеркнул же составитель "Повести временных лет" упоминания о множестве русских князей (не попавших в родословную легенду Рюриковичей) из приведённых им договоров с греками! К тому же рассказ о княгине решал проблему государственного строительства, не столь важную на фоне дружинных подвигов и самую туманную в деяниях князей-разбойников.

В Начальном своде "Игорь начал города ставить и установил дань давать" — но не князю, а варягам, чтобы не грабили! После этого он просто "сидел в Киеве, княжа и воюя с древлянами и уличами". При этом уличей не покорил, а дань с древлян отдал воеводе Свенельду. В "Повести временных лет" уже "Олег начал строить города и установил дани" аналогично. Добавлено, что он "властвовал над полянами, и древлянами, и северянами, и радимичами, а с уличами и тиверцами воевал". Те, кто не платил варягам, давали ему дань, "как раньше хазарам давали". Дань эту не возили в Киев, просто некоторые из союзов племён не сопротивлялись, когда зимой князь приезжал в их земли брать дань ("полюдье"), охотиться ("ловы деять") и кормиться ("гощение"). Но могли и отказаться. Так, радимичи, которых, по "Повести", Олег заставил платить себе, а не хазарам, Игорю и Святославу уже не платили (их покорил Владимир).

Какие города строили Игорь или Олег — неведомо. Армии, налогов, законов и путей сообщения их "государство" не имело. Историков это не волнует. Летописцев тоже больше трогали военная добыча и торговые договоры, но они-то жили в государстве, где всё это уже было создано! Выбросить на истории Ольгу значило заново сочинять, откуда эти блага цивилизации взялись. Думаю, и сегодня многие предпочли бы столь полезную женщину из текста не выбрасывать.

С точки зрения летописеведа, смысл переделок и значительного расширения рассказов о ранней истории Руси в XI XII вв. совершенно ясен. Первоначально история начиналась Ольгой. Год её прихода к власти — первый в собственно русской истории, соответствующий мировой хронологии. Она первый правитель Руси, названный по имени при византийском и германском дворах. В конце X в. автор Древнейшего сказании описал леность, жадность и смерть Игоря, чтобы показать, в каких условиях начала действовать Ольга. Только в конце XI в. в Начальный свод попали князья Аскольд и Дир, Рюрик и Олег. Подвиги Игоря и особенно произведённого в князья Вещего Олега были ярко расписаны в "Повести временных лет" в начале XII в. Ольга была оттеснена на второй план, но из истории государства не вычеркнута; более того, живописные рассказы о князьях и грубо вставленные в текст договоры их с греками были прямым откликом на совершенное Ольгой и Царьграде, явной попыткой уподобить легендарных князей-разбойников реальной великой правительнице.

Древнейшее сказание конца X в. начинало историю Руси с Ольги не потому, что его составитель не слыхал легенд о более древних владыках. (Они, легенды и сами владыки, несомненно, были, причём их — легенд и владык — было гораздо больше, чем попало в летописание Рюриковичей.) И не только потому, что был потрясён её образцовой местью за мужа. Прародитель русской историографии рассказывал историю государства, а в ней он, подобно писавшим затем мниху Иакову[47] и митрополиту Иллариону, просто не видел иного "начала Руси" кроме мести Ольги за непутёвого, но законного мужа Игоря.

В этом контексте важно, что статья Начального свода о замужестве Ольги оставлена без даты: она определённо была в Древнейшем сказании. Можно себе представить, что сказание начиналось фразой, что "Игорь сидел в Киеве, княжа и воюя с древлянами и с уличами". Но по законам жанра сказания абсолютно невероятно, чтобы главная героиня вводилась фразой: "А Ольга была в Киеве с сыном своим малым", без указания, откуда она взялась и в каких отношениях была с Игорем. Причём зга неизвестная нам пока фраза в самом деле должна была начинать сказание: возможно, после предварительных генеалогических сведений о князе.

Княгиня Ольга встречает тело убитого князя Игоря. Художник В.И. Суриков

Это открывает путь к размышлениям, что о роде Игоря могло быть уже в Древнейшем сказании, — ключевой момент в анализе родовой легенды Рюриковичей (столь волнующей коллег), если решать вопрос в научной текстологической парадигме. Нам здесь легенда представляется любопытной лишь историографически. Гораздо важнее, что сделанное наблюдение позволяет восстановить истину о замужестве женщины, реально, а не на страницах книг построившей Русское государство.

Вырывать фразу о женитьбе из контекста нельзя, поэтому скажем с прямотой Начального свода: "И сидел Игорь, княжа в Киеве, и были у него варяги мужи словене, и с того времени (оттоле) прочие прозвали себя русью… И ещё привёл себе жену от Пскова именем Ольгу, и была мудра и смыслена, от неё же родился сын Святослав". Эта необходимая в сказании фраза, без которой невозможно дальнейшее действие, в Начальном своде стоит прямо перед первой датированной статьёй о Рюриковичах — 920 г.

Под 920 г. в Начальном своде описан неудачный поход Игоря на Царьград, когда патрикий Феофан сжег русский флот греческим огнём. Этот поход достоверно датирован 941 г. в переведённой на Руси византийской "Хронике Георгия Амартола", продолженной в X в. (до 948 г.) Симеоном Логофетом[48]. Опираясь на неё, составитель "Повестит временных лет" поправил предшественника и перенёс рассказ о походе Игоря в 941 г.

С таким уточнением (941 г. вместо заведомо ошибочного 920 г.) свадьба Игоря и Ольги перед походом на Византию гармонирует с рождением у них наследника, который в 945 г. был "велми детеск". То, что составитель "Повести" оставил статью о свадьбе Игоря и Ольги в начале повествования (да ещё датировал 903 г.), объясняется его соображениями о лучшем обустройстве "княжения" Олега и наших суждений о замужестве Ольги никак не затрагивает. В деторождение посте 40 лет брака можно верить, как в историю об Аврааме и Саре, но использовать эту веру в исторических построениях не следует.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

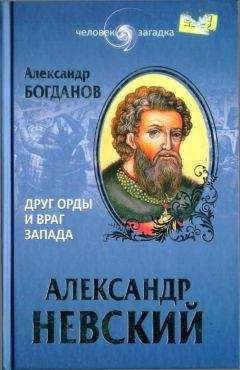

Похожие книги на "Княгиня Ольга. Святая воительница"

Книги похожие на "Княгиня Ольга. Святая воительница" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Андрей Богданов - Княгиня Ольга. Святая воительница"

Отзывы читателей о книге "Княгиня Ольга. Святая воительница", комментарии и мнения людей о произведении.