Антон Деникин - Путь русского офицера

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Путь русского офицера"

Описание и краткое содержание "Путь русского офицера" читать бесплатно онлайн.

Путь русского офицера – это служба или судьба? Для Антона Ивановича Деникина (1872—1947) это был главный, непоколебимый, непреложный закон: служить Родине, защищать Россию, всегда, при любых обстоятельствах, как бы и куда бы ни повернула линия жизни.

Но каково это – любить Россию? И что означают для отдельного человека долг и патриотизм? Деникин иллюзий по этому поводу не испытывал и знал: любить Родину – это работа. И такая работа лавров обычно не приносит: «Я знаю, что я делаю самую неблагодарную работу и что меня будут поносить и, может быть, проклинать… Но кто-то должен эту работу сделать».

Для некоторых может стать откровением, что генерал царской армии Антон Иванович Деникин с давних пор был противником самодержавия. Но за что же он тогда боролся с большевиками? За власть? Безусловно – нет. Он делал свою «работу» – устанавливал диктатуру – но при этом считал ее временным, пусть и болезненным, однако необходимым переходом к демократическому строю. Который, как считал Антон Иванович, есть единственно возможный путь для России.

Военный и организаторский гений Деникина неоспорим. Его называют «одним из самых результативных генералов русской армии в Первой мировой войне», пишут, что он «добился наибольших военных и политических результатов среди всех руководителей Белого движения». И наилучшей похвалы он удостоился от своего самого заклятого врага – Ленина. В 1919-м вождь РКП(б) обратился ко всем организациям партии с письмом под лозунгом «Все на борьбу с Деникиным!», в котором называл деникинское наступление «самым критическим моментом социалистической революции».

Деникин всегда считал борьбу с большевизмом своим гражданским долгом: и когда возглавлял Белое движение, и когда решил бороться с большевизмом «не оружием, а словом» – это был стержень его жизни. Однако его борьба не была слепой. И потому, когда Франция была оккупирована гитлеровцами, он категорически отверг предложение ведомства Геббельса о сотрудничестве.

Последними его словами, обращенными к жене, были: «Оставляю тебе и дочери имя без пятен». Сказать так в конце жизни – великая человеческая заслуга и единственная привилегия воина. Антон Иванович Деникин имел на нее полное право…

Литературное и мемуарное наследие Деникина обширно и представляет огромный интерес, ведь он был не просто свидетелем событий, изменивших историю Россию, но и во многом определил ход этих событий. В это издание вошли автобиографическая повесть «Путь русского офицера» и избранные главы из фундаментального труда Деникина «Очерки русской смуты», посвященного двум русским революциям 1917 года, Гражданской войне, становлению и борьбе Белого движения.

Электронная публикация трудов А. И. Деникина включает полный текст бумажной книги и избранную часть иллюстративного документального материала. А для истинных ценителей подарочных изданий мы предлагаем классическую книгу. Как и все издания серии «Великие полководцы» книга снабжена подробными историческими и биографическими комментариями; текст сопровождают сотни фотографий, иллюстраций из российских и зарубежных периодических изданий описываемого времени, с многими из которых современный читатель познакомится впервые. Прекрасная печать, оригинальное оформление, лучшая офсетная бумага – все это делает книги подарочной серии «Великие полководцы» лучшим подарком мужчине на все случаи жизни.

В Имянпо на вокзале я видел знаменитого хунхузского начальника Яндзыря, пойманного пограничниками и отправляемого в китайский суд. Он пел песни, что-то говорил – очевидно, остроумное, вызывавшее смех у толпившихся возле вагона китайцев, и, увидев меня, смеясь, ломаным русским языком сказал:

– Шанго, капитан, руби голова скорей!..

* * *Хотя вся Маньчжурия была на военном положении и числилась в военной оккупации, но наши бригады не вмешивались совершенно в управление краем вне железнодорожной полосы отчуждения. Население продолжало жить так же, как до войны и оккупации, конечно, в тех областях, которые не стали театром военных действий. В районах же, занятых пришлыми оккупационными войсками, бывали не раз столкновения с населением на почве постоев, реквизиций и игнорирования местных китайских властей.

Вообще же омрачали наши отношения с китайским населением два фактора, которых я касался не раз и по службе, и в печати и которые составляют – вероятно, и до наших дней – язву колониальной и концессионной практики держав. Это – жадность многих предпринимателей и подрядчиков, бессовестно эксплуатировавших труд китайцев. И второе – рабская зависимость наша от переводчиков. В нашей бригаде, например, один только офицер говорил сносно по-китайски, хотя некоторые несли службу в Маньчжурии с первых дней проведения дороги.

Приходилось довольствоваться китайцами, постигшими русский язык, и двумя-тремя старыми пограничниками, неправильно, но бойко объяснявшимися по-китайски. В большинстве и те, и другие составляли элемент порочный, на совести которого были и вымогательства, и не одна загубленная китайская душа. Тем не менее оккупация имела и положительные стороны: большой спрос на труд, открывшийся огромный рынок для произведений народного хозяйства, оплачиваемых полноценной русской валютой, облегчение сношений и вывоза – все это подымало благосостояние страны.

Главное командование наше не переставал беспокоить вопрос – подымется ли Китай? Против правого фланга и тыла Маньчжурской армии стоял 10-тысячный китайский отряд генерала Ма и 50-тысячный Юан Шикая… В Северной Маньчжурии небольшие отряды китайских солдат, хунхузы и народная милиция не представляли, конечно, серьезной силы, но были вполне пригодны для партизанской войны, которая могла прорвать тонкую паутину наших двух бригад, стоявших между Забайкальем и Владивостоком, поставив в рискованное положение сообщения армии с Россией…

Как известно, Китай сохранил нейтралитет. Очевидно, русская оккупация не была слишком обременительной для китайского населения, а китайское правительство понимало ясно, чем грозит стране оккупация японская.

* * *К Пасхе я был произведен в подполковники. Интересная служба в Заамурском округе, доброе отношение командира и сослуживцев, хорошие жизненные условия – все эти положительные стороны не могли удержать меня в Хандаохэцзы. Я побывал в Харбине у начальника округа генерала Чичагова, прося отпустить меня в действующую армию, и получил решительный отказ. В августе решил поехать в Ляоян, в штаб Маньчжурской армии.

Явился к начальнику штаба генералу Сахарову, с которым был хорошо знаком по службе в Варшавском округе. Генерал Сахаров объяснил мне, что Заамурский округ подчинен командующему армией только в оперативном отношении, а распоряжаться личным составом он не может… Вернулся я в удрученном состоянии.

Выручил, однако, случай: капитан Генерального штаба В. попросился из армии на более спокойную службу, по болезненному состоянию. Предложили его генералу Чичагову «в обмен» на меня. Чичагов согласился. И в середине октября я уезжал, наконец, на юг, провожаемый товарищеской пирушкой и добрыми пожеланиями командира и моего штаба, о которых сохранил наилучшие воспоминания.

* * *Когда я прибыл в штаб Маньчжурской армии, офицер, ведавший назначениями, предложил мне:

– Получена телеграмма, что тяжело ранен и эвакуирован полковник Российский, начальник штаба Забайкальской дивизии генерала Ренненкампфа. Не хотите ли туда? Только должен вас предупредить, что штаб этот серьезный – голова там плохо держится на плечах…

– Ничего, Бог не без милости! Охотно принимаю назначение.

На темном фоне маньчжурских неудач и отступлений, среди нескольких старших начальников, пользовавшихся признанием и заслуженной боевой репутацией, голос армии называл и имя генерала Ренненкампфа. Понятна поэтому моя радость. В полчаса собрался. При мне состоял конный ординарец Старков, пограничник, по происхождению донской казак – храбрый и расторопный, проделавший со мной все походы до конца войны, награжденный генералом Ренненкампфом званием урядника и солдатским Георгиевским крестом. И конный вестовой с вьючной лошадью, поднимавшей походную кровать-чемодан «Гинтера», в которой помещался весь мой несложный скарб.

Велел поседлать коней и двинулся в путь к затерянному в горах Восточному отряду генерала Ренненкампфа.

От Тюренчена до ШахэОрганизация управления дальневосточными войсками построена была на неправильных началах. Не было полновластного хозяина. Маньчжурской армией командовал генерал Куропаткин; над ним в звании главнокомандующего стоял наместник, адмирал Алексеев; оба начальника расходились во взглядах на способы ведения войны и обращались со своими разногласиями и жалобами к военному министру и непосредственно к государю.

Далекий Петербург не в силах был, конечно, разбираться в местной обстановке и давал условные рекомендации. Рекомендации Петербурга и приказания наместника, не слишком настойчивые, Куропаткин исполнял «постольку-поскольку», не доводя ни одного решения до конца и упорно преследуя идею избегать решительного сражения до накопления превосходных сил.

Между прочим, Витте, прощаясь с Куропаткиным, дал ему шутливый совет:

– Когда приедете в Мукден, первым делом арестуйте Алексеева и в вашем же вагоне отправьте в Петербург, донеся телеграммой государю. А там пусть велит казнить или миловать!

К началу апреля 1904 года Маньчжурская армия располагалась главными силами у Ляояна, выдвинув авангарды: Южный – в район Инкоу и Восточный – к р. Ялу. Последний был отделен от главных сил более чем 200 километров расстояния и трудно проходимыми горными кряжами.

Заперев нашу эскадру в Порт-Артуре, японцы приступили к беспрепятственной высадке на материк. В начале апреля 1-я армия Куроки сосредоточилась на реке Ялу и ударила на Восточный авангард генерала Засулича. Неудачное расположение авангарда и запоздалый отход привели к большим потерям (2700 чел.) в бою под Тюренченом, где японцы имели пятикратное превосходство в силах.

Первая неудача на сухопутном фронте, больно отразившаяся в сознании страны и армии.

Японцы продолжали высадку на Квантуне: в середине июня 2-я армия Оку выдвинулась к Южноманьчжурской железной дороге и 3-я армия Ноги готовилась к операциям против Порт-Артура. Скоро крепость отрезана была от внешнего мира.

Наместник Алексеев требовал удара по армии Оку, с целью деблокады Порт-Артура; Куропаткин же решил предоставить крепость собственной участи – впредь до подхода из России подкреплений. Летели телеграммы в Петербург. Государь стал на сторону наместника, и последний приказал силам не менее 48 батальонов идти на выручку Порт-Артура.

Куропаткин исполнил приказ лишь относительно: двинул корпус генерала Штакельберга в 32 батальона, дал ему ограниченную задачу – отвлечь на себя возможно больше японских войск от Порт-Артура и напутствовал обычным предостережением: в решительный бой с превосходящими силами противника не вступать.

Оку ввел в дело силы не многим большие, чем у нас. 13—15 июня происходит бой у Вафангоу – бой нерешительный, без видимого перевеса на чью-либо сторону. Но Штакельберг отступил к Ташичао, не преследуемый японцами, которые, как оказалось, испытывали большое утомление и к тому же большой недостаток в продовольствии и в снабжении, благодаря размытым дорогам.

Вафангоу – второй удар по самочувствию армии.

Наместник, под влиянием своего штаба, настойчиво понуждал Куропаткина к активным действиям. Он требовал теперь, удерживая японцев на юге, Восточным отрядом перейти в наступление на Куроки, занимавшего фронт в горах, к юго-востоку от Ляояна. Частное наступление генерала графа Келлера в этом направлении и было произведено, но крайне неудачно, благодаря тактическим ошибкам. Благородный человек, но мало служивший до войны в строю, граф Келлер – случай, вероятно, единственный – имел мужество в своем донесении сказать: «Неприятель превосходит нас только в умении действовать». И всю вину за неудачу приписывал своему неумению. В последующих боях он был убит.

22 июля генерал Куропаткин нашел, наконец, возможным нанести «решительный удар» Куроки. Он усилил Восточный отряд двумя прибывшими из России корпусами, переехал в район отряда и сам стал во главе его. Южному отряду, которым командовал генерал Зарубаев и который прикрывал направление на Ляоян вдоль железной дороги, приказано было в решительный бой с превосходными силами японцев не вступать…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

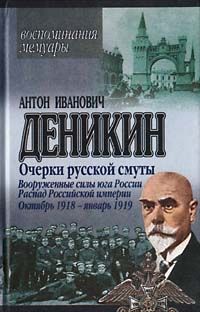

Похожие книги на "Путь русского офицера"

Книги похожие на "Путь русского офицера" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Антон Деникин - Путь русского офицера"

Отзывы читателей о книге "Путь русского офицера", комментарии и мнения людей о произведении.