Антон Деникин - Путь русского офицера

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Путь русского офицера"

Описание и краткое содержание "Путь русского офицера" читать бесплатно онлайн.

Путь русского офицера – это служба или судьба? Для Антона Ивановича Деникина (1872—1947) это был главный, непоколебимый, непреложный закон: служить Родине, защищать Россию, всегда, при любых обстоятельствах, как бы и куда бы ни повернула линия жизни.

Но каково это – любить Россию? И что означают для отдельного человека долг и патриотизм? Деникин иллюзий по этому поводу не испытывал и знал: любить Родину – это работа. И такая работа лавров обычно не приносит: «Я знаю, что я делаю самую неблагодарную работу и что меня будут поносить и, может быть, проклинать… Но кто-то должен эту работу сделать».

Для некоторых может стать откровением, что генерал царской армии Антон Иванович Деникин с давних пор был противником самодержавия. Но за что же он тогда боролся с большевиками? За власть? Безусловно – нет. Он делал свою «работу» – устанавливал диктатуру – но при этом считал ее временным, пусть и болезненным, однако необходимым переходом к демократическому строю. Который, как считал Антон Иванович, есть единственно возможный путь для России.

Военный и организаторский гений Деникина неоспорим. Его называют «одним из самых результативных генералов русской армии в Первой мировой войне», пишут, что он «добился наибольших военных и политических результатов среди всех руководителей Белого движения». И наилучшей похвалы он удостоился от своего самого заклятого врага – Ленина. В 1919-м вождь РКП(б) обратился ко всем организациям партии с письмом под лозунгом «Все на борьбу с Деникиным!», в котором называл деникинское наступление «самым критическим моментом социалистической революции».

Деникин всегда считал борьбу с большевизмом своим гражданским долгом: и когда возглавлял Белое движение, и когда решил бороться с большевизмом «не оружием, а словом» – это был стержень его жизни. Однако его борьба не была слепой. И потому, когда Франция была оккупирована гитлеровцами, он категорически отверг предложение ведомства Геббельса о сотрудничестве.

Последними его словами, обращенными к жене, были: «Оставляю тебе и дочери имя без пятен». Сказать так в конце жизни – великая человеческая заслуга и единственная привилегия воина. Антон Иванович Деникин имел на нее полное право…

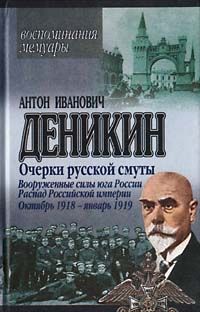

Литературное и мемуарное наследие Деникина обширно и представляет огромный интерес, ведь он был не просто свидетелем событий, изменивших историю Россию, но и во многом определил ход этих событий. В это издание вошли автобиографическая повесть «Путь русского офицера» и избранные главы из фундаментального труда Деникина «Очерки русской смуты», посвященного двум русским революциям 1917 года, Гражданской войне, становлению и борьбе Белого движения.

Электронная публикация трудов А. И. Деникина включает полный текст бумажной книги и избранную часть иллюстративного документального материала. А для истинных ценителей подарочных изданий мы предлагаем классическую книгу. Как и все издания серии «Великие полководцы» книга снабжена подробными историческими и биографическими комментариями; текст сопровождают сотни фотографий, иллюстраций из российских и зарубежных периодических изданий описываемого времени, с многими из которых современный читатель познакомится впервые. Прекрасная печать, оригинальное оформление, лучшая офсетная бумага – все это делает книги подарочной серии «Великие полководцы» лучшим подарком мужчине на все случаи жизни.

Не многим лучше была обстановка и в противном лагере: наступление на Петроград войск Краснова, отъезд – бегство Керенского, диктатура в Петрограде в лице глубоко мирного человека доктора Н. М. Кишкина[171], паралич штаба петроградского округа и метание «комитета спасения», рожденного петроградской думой.

Только военная молодежь – офицеры, юнкера, отчасти женщины – в Петрограде и, в особенности, в Москве – опять устлали своими трупами столичные мостовые, без позы и фразы умирая… за правительство, за революцию? Нет. За спасение России. […]

* * *Эпизоды вооруженной борьбы под Петроградом описаны подробно и красочно многими участниками[172]. Я не могу внести в них ничего нового. Остановлюсь лишь на общей картине, чрезвычайно характерной, как эпилог первого восьмимесячного периода революции, в котором, как в фокусе, отразилась вся внутренняя ложь революционной традиции, приведшей к нелепейшим противоречиям в области политического мышления верхов, к окончательному затмению сознания массы, к вырождению революции.

Гатчина – единственный центр активной борьбы: Петроград агонизирует, Ставка бессильна, Псков (штаб Черемисова) стал явно на сторону большевиков: генерал Черемисов, предавая и своего благодетеля Керенского, и Временное правительство, еще 25-го приказал приостановить все перевозки войск к Петрограду, склоняя к этому и главнокомандующего Западным фронтом.

В Гатчине собрались все.

Керенский – сохраняющий внешние признаки военной власти, но уже оставленный всеми, по существу – не то узник, не то заложник, отдавший себя на милость «царского генерала» Краснова, которого он «поздравляет» с назначением командующим армией… армией в 700 сабель и 12 орудий!..[173]

Савинков, который два месяца тому назад с таким пылом осуждал «мятеж» генерала Корнилова, теперь возбуждающий офицеров гатчинского гарнизона против Керенского и предлагающий Краснову свергнуть Керенского и самому стать во главе движения… В поисках «диктатора», создаваемого его руками, он отбрасывал уже всякие условные требования «демократических покровов» и от идеи власти, и от носителя ее.

Циммервальдовец Чернов, прибывший неизвестно с какой целью и одобряющий решение лужского гарнизона «сохранять нейтралитет»…

Верховный комиссар Станкевич, приемлющий и пораженчество, и оборончество, но прежде всего мир – внутренний и внешний и ищущий «органического соглашения с большевиками ценою максимальных уступок».

Представители Викжеля, который держал вначале «нейтралитет», т. е. не пропускал правительственных войск, потом выставил ультимативное требование примирения сторон.

Господа Гоц, Войтинский, Кузьмин и т. д.

И среди этого цвета революционной демократии – монархическая фигура генерала Краснова, который всеми своими чувствами и побуждениями глубоко чужд и враждебен всему политическому комплоту, окружающему его и ожидающему от его военных действий спасения – своего положения, интересов своих партий, демократического принципа, «завоеваний революций» и т. д.

Поистине трагическое положение. Здесь – обломки Временного правительства; в Петрограде – «комитет спасения», не признающий власти правительства. Здесь на военном совете обсуждают даже возможность вхождения большевиков в состав правительства… Какие же политические цели преследует предстоящая борьба в практическом, прикладном их значении? Свержение Ленина и Троцкого и восстановление Керенского, Авксентьева[174], Чернова[175]?

Особенно мучительно переживало это трагическое недоумение офицерство отряда; оно с ненавистью относилось к «керенщине» и если в сознательном или безотчетном понимании необходимости борьбы против большевиков стремилось все же на Петроград, то не умело передать солдатам порыва, воодушевления, ни даже просто вразумительной цели движения. За Родину и спасение государственности? Это было слишком абстрактно, недоступно солдатскому пониманию. За Временное правительство и Керенского? Это вызывало злобное чувство, крики «долой!» и требование выдать Керенского большевикам. Столь же мало, конечно, было желание идти и «за Ленина».

Впрочем, никаким влиянием офицерство не пользовалось уже давно; в казачьих частях к нему также относились с острым недоверием, тем более что казаков сильно смущали их одиночество и мысль, что они идут «против народа». […]

Окончилось все 1 ноября бегством Керенского[176] и заключением перемирия между генералом Красновым и матросом Дыбенко. Судьба жестоко мстила теперь творцам истории о «корниловском мятеже», повторяя в обратном, уродливом преломлении все важнейшие этапы его. Все те элементы, на которых опиралась правительственная власть в борьбе против Корнилова, теперь отвернулись от нее: вожди революционной демократии уже делили ее призы; советы отрекались от правительства; армейские комитеты один за другим составляли постановления о нейтралитете; Викжель остановил перевозку правительственных войск.

Совет народных комиссаров, возглавивший Российскую державу 26 октября, писал декреты об «изменниках народа и революции» и ввергал в тюрьмы членов Временного правительства. Единственными элементами, к которым можно было обратиться за помощью для спасения государственности, по иронии судьбы, оказались все те же «корниловские мятежники» – офицеры, юнкера, ударники, текинцы, все тот же 3-й конный корпус. Только уже лишенные сердца, ясного стимула борьбы и вождя.

1 ноября генерал Духонин, в виду безвестного отсутствия Керенского, принял на себя верховное командование и приказал прекратить отправку войск на Петроград. Он призывал фронт сохранять спокойствие, в ожидании «происходящих между различными политическими партиями переговоров для сформирования Временного правительства».

Подчинившись всецело политическому руководству комиссара Станкевича и Общеармейского комитета, Ставка отказалась от всякой активной борьбы. Такое положение в отношении «правительства народных комиссаров» – без борьбы и без подчинения – не могло быть долговечным. 7 ноября Совет народных комиссаров «повелел» Верховному главнокомандующему тотчас же «обратиться к военным властям неприятельской армии с предложением немедленного приостановления военных действий, в целях открытия мирных переговоров».

Духонин 8-го ответил по аппарату комиссару по военным делам Крыленко, что он также считает «в интересах России – заключение скорейшего мира», но что это может сделать только «центральная правительственная власть, поддержанная армией и страной». В тот же день Совет комиссаров «за неповиновение и поведение, несущее неслыханное бедствие трудящимся всех стран и в особенности армиям» сместил Духонина, предписав ему «продолжать ведение дела, пока не прибудет в Ставку новый главнокомандующий» – Крыленко.

Духонин, опираясь на решение Общеармейского комитета, не признал возможным оставить свой пост.

Положение Ставки, между тем, становилось критическим. Техническое управление фронтом принимало все более фиктивный характер, так как отдельные части – дивизии, корпуса, целые армии – мало-помалу переходили на сторону большевиков. Крыленко на фронте 5-й армии вступал уже в переговоры с немецким командованием, и вскоре в Ставке получены были сведения о движении матросского эшелона с новым «Главковерхом» на Могилев сквозь сплошное расположение правительственных войск, объявивших себя «нейтральными».

В Могилеве в это время Общеармейский комитет, Чернов, Авксентьев, Скобелев и другие представители революционной демократии вели нескончаемые разговоры о создании новой власти, потонув в партийных догмах и, как будто не замечая, что они одни, совершенно одни – никому ненужные, никому неинтересные – среди взбаламученного и их руками народного моря.

Быхов переживал чрезвычайно больно новое народное несчастие. Много раз мы обсуждали события. Генерал Корнилов входил в сношения со Ставкой, с Советом казачьих войск, Довбор-Мусницким[177] и Калединым и 1 ноября он обратился к Духонину с письмом, которое я привожу в подробном извлечении и с пометками Духонина, рисующими взгляд Ставки на тогдашнее положение: «Вас судьба поставила в такое положение, что от Вас зависит изменить исход событий, принявших гибельное для страны и армии направление главным образом благодаря нерешительности и попустительству старшего командного состава. Для Вас наступает минута, когда люди должны или дерзать, или уходить, иначе на них ляжет ответственность за гибель страны и позор за окончательный развал армии.

По тем неполным, отрывочным сведениям, которые доходят до меня, положение тяжелое, но еще не безвыходное. Но оно станет таковым, если Вы допустите, что Ставка будет захвачена большевиками, или же добровольно признаете их власть.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Путь русского офицера"

Книги похожие на "Путь русского офицера" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Антон Деникин - Путь русского офицера"

Отзывы читателей о книге "Путь русского офицера", комментарии и мнения людей о произведении.