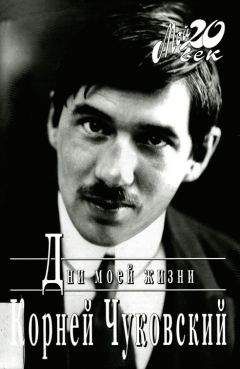

Корней Чуковский - Дни моей жизни

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Дни моей жизни"

Описание и краткое содержание "Дни моей жизни" читать бесплатно онлайн.

Дневник К.И.Чуковского — самая откровенная и самая драматичная его книга — охватывает почти семь десятилетий его жизни. В них бурная эпоха начала века сменяется чудовищной фантасмагорией двадцатых-шестидесятых годов, наполненной бесконечной борьбой за право быть писателем, страшными потерями родных и близких людей…

Чуковский дружил или был близко знаком едва ли не со всеми выдающимися современниками — Горьким и Леонидом Андреевым, Короленко и Куприным, Репиным и Евреиновым, Блоком и Маяковским, Гумилевым и Мандельштамом, Пастернаком и Ахматовой, Зощенко и Тыняновым, Твардовским и Солженицыным… Все они, а также многие другие известные деятели русской культуры оживают на страницах его дневника — этого беспощадного свидетельства уже ушедшего от нас в историю XX века.

Корней Иванович Чуковский (1882–1969) фигура в истории отечественной культуры легендарная. Исключенный из 5-го класса Одесской гимназии по причине "низкого" происхождения (его мать была из крестьян), он рано познал, что такое труд, упорно занимался самообразованием и вскоре стал одним из самых образованных людей своего времени. Авторитетнейший критик и литературовед, великолепный детский поэт, глубокий мемуарист, блестящий переводчик, он сумел занять в русской литературе свое, исключительное, место.

Вместе с тем его жизнь, особенно в советские времена, была полна драматизма: издательства и журналы, где он работал, подвергались разгрому; его детские сказки многолетней травле, цензурному запрету; с трудом пробивались в печать и его "взрослые" книги.

Он не кланялся власти и был ей неудобен, он отстаивал право на свою независимость от нее.

И прожил жизнь внутренне свободным человеком.

— Как вы чистите молодежь? — спросила Лядова.

— К молодежи я особенно требователен. Но как судья я никогда не приговариваю молодежь к высшей мере наказания… Я вообще не люблю стариков. Терпеть не могу больных. Если мы будем покровительствовать слабым, больным, убогим, — кто же будет строить?.. Происхождение человека не интересует меня. Прежде чванились графством, теперь происхождением от слесаря. Иной думает, что с него довольно того подвига, что он — родился у слесаря. С этим мы должны бороться… Я городовых всех восстанавливаю (в комиссии по чистке). Ведь и полицейский — это тот милиционер, он происходит из беднейших крестьян… Если б у него была земля, он не пошел бы на службу в полицию… Я чищу чистильщиков. Я чищу партийную знать…

Потом замолол о половой жизни. «Половая жизнь носит характер общественный: кто смотрит на нее как на естественное отправление организма, тот себя в этой области принижает, и не только в этой области… Ничего хорошего нет, что человек ставит себя на уровень животного».

Его спросили о том, как он относится к современной советской литературе. «Память у меня стала плохая. Что ни прочту, забываю. Вот Шолохова прочитал „Поднятую целину“ — и сейчас же забыл».

Сейфуллина: «Ну, я рада, что вы все забываете. Значит, вы и меня забыли и забыли, что вы меня выругали».

Были бутерброды с икрой и семгой, чай и конфеты. Мы пошли с Сейфуллиной. Она по дороге брюзжала: «Надоели либеральные сановники. Вот он сейчас говорит, что сын городового для него не одиозен, а когда я на Кузнецкстрое написала в анкете, что я происхожу из духовенства, ко мне прибежала заведующая и просила изъять из анкеты это место. Почему же он говорит, что преследуют только тех, кто скроет свое происхождение? Напротив, требуют, чтобы скрывали».

Вообще Сейфуллина будировала и сделалась, по терминологии Сольца, скучной. Я ушел от нее с Архангельским.

Ночь на 21 июня. Завтра утром у меня записывают голос в радиоцентре. Записывают на пленку. Я так волнуюсь, что не сплю, и разные ночные мысли лезут мне в голову… Этот приезд показал мне, что действительно дана откуда-то свыше инструкция любить мои детские стихи. И все любят их даже чрезмерно. Чрезмерность любви главным образом и пугает меня. Я себе цену знаю, и право, тот период, когда меня хаяли, чем-то мне больше по душе, чем этот, когда меня хвалят. Теперь в Москве ко мне относятся так, будто я ничего другого не написал, кроме детских стихов, но зато будто по части детских стихов я классик. Все это, конечно, глубоко обидно.

7/IX.1934. Едем в Кисловодск. Завтра утром — там. С нами: проф. Н.Н.Петров, Игорь Грабарь, д-р Крепе. Игорь Грабарь вчера часа 4 говорил о себе; о своей автобиографии, которую он только что закончил, о книге «Репин», которую он будет печатать роскошным изданием, о картине «Толстые женщины», которую написал он в Париже. Об Эрмитаже: 80 % ценнейших картин мы продали за границу. 80 %!!! Но есть надежда, что года через два мы начнем покупать их обратно, даже со скидкой — ввиду тамошнего кризиса. Не сомневаюсь, что это будет именно так. Игорь Грабарь, как гласит молва, весьма помогал этой продаже за границу лучших полотен. По его словам, он боролся с этим злом, писал записки Калинину, звонил в Кремль и пр. О Бенуа: Бенуа уехал из СССР в виде протеста против продажи картин Эрмитажа. Там он жил поддержкой Иды Рубинштейн и, кажется, живет до сих пор. Чехонин увез с собою 1000 долларов одной бумажкой, которую зашил в подошву сапога. Теперь в Америке.

Ноябрь 14. Приехал Каменев. Остановился в Академии Наук у академика Кржижановского. Прелестный круглый зал — куда собрались вчера вечером Томашевский, Тынянов, Эйхенбаум, Гуковский, я, Швальбе, Саянов, Оксман, Жирмунский. Каменев с обычным рыхлым добродушием вынул из кармана бумажку — вот письмо от Алексея Максимовича. Он пишет мне, что надо сделать такую книгу, где были бы показаны литературные приемы старых мастеров, чтобы молодежь могла учиться. — Какая это книга, я не знаю, но думаю, что это должно быть руководство по технологии творчества.

Тут он предъявил к бывшим формалистам такие формалистические требования, от которых лет 12 назад у Эйхенбаума и Томашевского загорелись бы от восторга глаза. Мысль Каменева-Горького такая: «поменьше марксизма, побольше формалистического анализа!..» Но формалисты, которых больше десяти лет отучали от формализма, жучили именно за то, что теперь так мило предлагается им в стильной квартире академика Кржижановского за чаем с печеньями, — встретили эту индульгенцию холодно. Эйхенбаум сказал с большим достоинством: «Мы за эти годы отучились так думать (о приемах). И, по существу, потеряли к этому интерес. Отвлеченно говоря, можно было бы создать такую книгу… но…»

— Это была бы халтура… — подхватил Томашевский.

Эйхенбаум: Теперь нам пришлось бы либо пережевывать старые мысли, либо давать новое, не то, не технологию, а другое (т. е. марксизм).

Во всех этих ответах слышалось:

А зачем вы, черны вороны,

Очи выклевали мне{2}.

Каменев понял ситуацию. — Ну что же! Не могу же я вас в концентрационный лагерь запереть.

Жирмунский: Мы в последнее время на эти темы не думали. Не случайно не думали, а по какой-то исторической необходимости.

1 декабря. Писал «Искусство перевода». Очень горячо писал. Принял брому, вижу, что не заснуть, пошел к Щепкиной-Куперник, которая угостила меня вишневым вареньем и рассказывала о своем переводе «Much Ado about nothing»[79].

Это навеяло мне сон. Прихожу домой, ложусь. Читаю Ксенофонта Полевого — вдруг звонок по телефону — из «Правды» Лифшиц:

— Убили Кирова!!!!

Все у меня завертелось. О сне, конечно, не могло быть и речи. Какой демонстративно подлый, провокационный поступок — и кто мог его совершить?

Сегодня утром мороз, месяц — последняя четверть — и траурные флаги.

Я пошел утром в 8 часов — бродил по Питеру. У здания бездна автомобилей, окна озарены, на трамваях траурные флаги — и только. Газет не было (газеты вышли только в 3 часа дня). Из «Правды» прилетел на аэроплане Аграновский посмотреть траурный Ленинград. Кирова жалеют все, говорят о нем нежно. Я не спал снова — и, не находя себе места, уехал в Москву.

Москва поражает новизной. Давно ли я был в ней, а вот хожу по новым улицам мимо новых многоэтажных домов и даже не помню, что же здесь было раньше.

5/XII. Вчера я весь день писал и не выходил из своего 114 номера «Национали». Вечером позвонил к Каменевым, и они пригласили меня к себе поужинать. У них я застал Зиновьева, который — как это ни странно — пишет статью… о Пушкине («Пушкин и декабристы»). Изумительна версатильность этих старых партийцев. Я помню то время, когда Зиновьев не удостаивал меня даже кивка головы, когда он был недосягаемым мифом (у нас в Ленинграде), когда он был жирен, одутловат и физически противен. Теперь это сухопарый старик, очень бодрый, веселый, беспрестанно смеющийся очень искренним заливчатым смехом.

А потом мы пошли по Арбату к гробу Кирова. На Театральной площади к Колонному залу очередь: человек тысяч сорок попарно. Каменев приуныл: что делать? Но, к моему удивлению, красноармейцы, составляющие цепь, узнали Каменева и пропустили нас, — нерешительно, как бы против воли. Но нам преградила дорогу другая цепь. Татьяна Ивановна кинулась к начальнику: «это Каменев». Тот встрепенулся и даже пошел проводить нас к парадному ходу Колонного зала. Т.И.: «Что это, Лева, у тебя за скромность такая, сказал бы сам, что ты Каменев». — «У меня не скромность, а гордость, потому что а вдруг он мне скажет: никакого Каменева я знать не знаю». В Колонный зал нас пропустили вне очереди. В нем даже лампочки электрические обтянуты черным крепом. Толпа идет непрерывным потоком, и гэпеушники подгоняют ее: «скорее, скорее, не задерживайте движения!» Промчавшись с такой быстротой мимо гроба, я, конечно, ничего не увидел. Каменев тоже. Мы остановились у лестницы, ведущей на хоры, и стали ждать, не разрешит ли комендант пройти мимо гроба еще раз, чтобы лучше его разглядеть. Коменданта долго искали, нигде не могли найти — процессия проходила мимо нас, и многие узнавали Каменева и не слишком почтительно указывали на него пальцами. Оказалось, Каменев добивался совсем не того, чтобы вновь посмотреть на убитого. Он хотел встать в почетном карауле. Наконец явился комендант и ввел нас в круглую «артистическую» за эстрадой. Там полно чекистов и рабочих, очень печальных, с траурными лицами. Рабочие (ударники) со всех концов страны, в том числе и от Ленинградского завода им. Сталина, стоят посередине комнаты — и каждые 2 минуты из их числа к гробу отряжаются 8 человек почетного караула. Каменев записал и меня. Очень приветливый, улыбающийся, чудесно сложенный чекист, страшно утомленный, раздал нам траурные нарукавники — и мы двинулись в залу. Я стоял слева у ног и отлично видел лицо Кирова. Оно не изменилось, но было ужасающе зелено. Как будто его покрасили в зеленую краску. И Т. к. оно не изменилось, оно было еще страшнее… А толпы шли без конца, без краю: по лестнице, мучительно раскорячившись, ковылял сухоногий на двух костылях, вот женщина с забинтованной головой, будто вырвалась из больницы, вот слепой, которого ведет под руку старуха и плачет. Еле мы протискались против течения вниз. В артистической мы видели Рыклина, Б.П.Кристи и др. Домой я вернулся в 2½ ночи.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Дни моей жизни"

Книги похожие на "Дни моей жизни" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Корней Чуковский - Дни моей жизни"

Отзывы читателей о книге "Дни моей жизни", комментарии и мнения людей о произведении.