Михаил Певцов - Алтай. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия в Центральной Азии

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Алтай. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия в Центральной Азии"

Описание и краткое содержание "Алтай. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия в Центральной Азии" читать бесплатно онлайн.

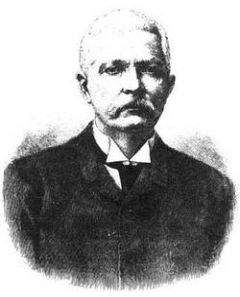

Уже первое путешествие выдвинуло генерал-майора Михаила Васильевича Певцова (1843—1902) в число выдающихся исследователей Центральной Азии. Многие места Алтая и Джунгарской Гоби, в которых до Певцова не бывал ни один из путешественников, его экспедицией были превосходно описаны и тщательно нанесены на карту.

В свою первую экспедицию М. В. Певцов отправился в 1876 году. Объектом исследования стала Джунгария – степной регион на северо-западе Китая. Итоги путешествия, опубликованные в «Путевых очерках Джунгарии», сразу же выдвинули С. В. Певцова в число ведущих исследователей Центральной Азии. «Очерки путешествия по Монголии и северным провинциям внутреннего Китая» – результат второй экспедиции Певцова, предпринятой в 1878—1879 гг. А через десять лет, после скоропостижной смерти Н. М. Пржевальского, Русское географическое общество назначило Певцова начальником Тибетской экспедиции.

Двенадцать лет жизни, почти 20 тысяч пройденных километров, бесчисленное множество географических, геологических, этнографических открытий, уникальные коллекции, включавшие более 10 тысяч образцов флоры и фауны посещенных путешественником мест, – об этом и о многом другом рассказывает в своих книгах выдающийся российских первопроходец. Северный Китай, Восточная Монголия, Кашгария, Джунгария – этим краям вполне подходит эпитет «бескрайние», но они совсем не «бесплодные» и уж никак не «безынтересные».

Результаты экспедиций Певцова были настолько впечатляющими, что сразу вошли в золотой фонд мировой географической науки. Заслуги путешественника были отмечены высшими наградами Русского географического общества и императорской фамилии. Именно М. В. Певцову было доверено проводить реальную государственную границу России с Китаем в к востоку от озера Зайсан.

В это издание вошли описания всех исследовательских маршрутов Певцова: «Путевые очерки Джунгарии», «Очерки путешествия по Монголии и северным провинциям внутреннего Китая» и «Труды Тибетской экспедиции 1889—1890 гг.»

Электронная публикация трудов М. В. Певцова включает все тексты бумажной книги, комментарии, базовый иллюстративный материал, а также фотографии и карты. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Бумажное издание богато оформлено: в нем более 200 иллюстраций, в том числе архивных. Издание напечатано на прекрасной офсетной бумаге. По богатству и разнообразию иллюстративного материала книги подарочной серии «Великие путешественники» не уступают художественным альбомам. Издания серии станут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, будут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

Этот арык, по-видимому, оставался некоторое время сухим, на что указывали иссохшие деревья, тянувшиеся мертвой аллеей по берегам его. Эти деревья были буквально унизаны голубями и горлицами, которые водились тут в изумительном множестве. Травянистая растительность долины также отличалась разнообразием: в течение двух часов мы собрали тут около 30 видов цветковых. На берегу речки под кущей высоких ильмовых деревьев мы расположились на ночлег и занялись охотой на голубей, доставившей нам сытный ужин.

Рано утром я с топографом и 5 казаками направился далее, в надежде в тот же день достигнуть снежной линии. По мере движения вверх по речке долина суживалась, а лес и кустарники становились гуще. Верстах в пяти от ночлега мы встретили на левом берегу несколько необитаемых фанз, сгруппированных на тесном пространстве в виде маленького поселения, против которого на противоположном берегу стояла пустая кумирня. На окрестных высотах также видны были кое-где фанзы, оставшиеся как бы во свидетельство того, что и в этих высоких областях жило не так давно трудолюбивое, неугомонное китайское население.

Подвигаясь далее по долине, мы вступили в густые заросли деревьев и кустарников, перепутанных вьющимися растениями, через которые с трудом пробивались, переправляясь много раз то на тот, то на другой берег реки. На соседних горах показалась кое-где уже невысоко над нами тянь-шаньская пихта, лентообразные насаждения которой тянулись по дну лощинок, ниспадавших к долине. Наконец, верстах в двенадцати от бивуака, почти у нижней предельной линии хвойных деревьев, долина сузилась в дикое ущелье, из которого с яростью стремилась речка, и мы должны были остановиться.

Дальнейший подъем нам предстояло совершать пешком, так как движение по крутым склонам на непривычных лошадях было невозможно. Поэтому, оставив 3 казаков при лошадях, мы вчетвером с палками в руках, имея с собой барометр и ружья, вскарабкались по крутому, но короткому подъему в отлогую лощину, склонявшуюся к долине, и пошли по ней постепенно вверх, достигнув вскоре нижней границы пихты.

Около часа шли мы по этой лощине, имевшей не более 15° падения, и вышли на широкую террасу, откуда, как нам казалось, недалеко оставалось уже до ближайших снежных вершин. Чтобы достигнуть их по прямому направлению, нужно было взбираться вверх по крутому, скалистому гребню хребта, склонявшемуся к террасе, на которую мы вышли. Отдохнув с четверть часа, мы начали второй, очень трудный подъем по этому гребню.

Налево от нас скат хребта падал под углом градусов в пятьдесят, а направо противоположный склон его представлял почти отвесный обрыв, по которому лепились, как бы одно над другим, пихтовые деревья. Часто нам приходилось тут карабкаться по гольцам, выдававшимся на гребне, порою мы спускались осторожно несколько шагов под тени пихт, лепившихся по обрыву, и здесь, благодаря теплопрозрачности разреженного горного воздуха, находили полную прохладу.

Более часа продолжалось это утомительное шествие, пока нам не удалось достигнуть расширения гребня в виде наклонной плоскости, по которой подъем был уже гораздо легче и притом в тени пихт, образующих тут густой темный лес. В этом лесу мы встретили множество грибов и кустарники барбариса, жимолости, альпийской смородины и можжевельника, а потом вскоре появились альпийский мак и фиалки. Пройдя около полуверсты лесом, который выше стал заметно редеть, мы вышли на небольшое холмистое плоскогорье, покрытое кое-где группами низкорослых иссохших пихт, как бы опаленных огнем, и, продолжая по нему движение, достигли через четыре часа подошвы массивной куполообразной горы.

Здесь уже кончились верхние пихты, и перед нами раскрылась альпийская область. Остановившись на несколько минут, мы определили барометрически верхний предел пихт, оказавшийся здесь на высоте 9487 футов над уровнем моря. Потом мы стали подниматься по отлогому склону на гору, принадлежащую уже к альпийской области, на склонах и вершине которой росли: маки, звездчатка, анемоны, лютики. Но замечательно, что во всей этой области мы нигде не встретили альпийских роз.

С вершины горы мы должны были спуститься несколько ниже по отлогому спуску, и затем нам предстоял последний, самый утомительный подъем по крутому и длинному скату хребта, одна из массивных вершин которого ярко белела перед нами. Отдохнув с четверть часа, мы сошли с горы и начали последний, самый трудный подъем, но силы, видимо, изменили нам: мы не могли подвинуться и на сто шагов вперед без отдыха. Более часа тащились мы по этому крутому скату, шатаясь на ногах и останавливаясь через каждые десять, а под конец и пять минут для отдыха.

Наконец, собрав последние силы, достигли мы, почти уже ползком, небольшой вершины хребта, покрытой почти сплошь тонкой ледяной корой. Рядом с этой вершиной возвышалась массивная снежная гора, отстоявшая от нас шагах в ста. Снежная линия ее находилась на одной с нами высоте, а потому далее незачем было идти. Мы бросились на землю и пролежали до тех пор, пока не продрогли от холода, в тот самый час, когда мой товарищ, остававшийся в лагере под Гученом, не находил себе места от нестерпимой жары.

Совершая с большими усилиями последний подъем, мы стремились добраться только скорее до снежной линии и не обращали почти никакого внимания на окрестную местность. Но когда мы, пролежав с четверть часа на высоте, пришли в себя и окинули взором открывшееся отсюда необъятное пространство, пред нами предстало величественное, грандиозное зрелище: на С.-В. мы увидели Южный Алтай и его западное предгорье – высокую столовую землю на левом берегу р. Урунгу, стеною возвышавшуюся над пустыней Гоби.

На Ю.-В.-В. этот хребет отходил на всем видимом отсюда пространстве, постепенно теряясь в серой дымке нижней части небосклона. Между Южным Алтаем и Тянь-Шанем расстилалась широкая, необозримая равнина, которой, казалось, не было и конца на востоке. В пустыне между Гученом и Булун-Тохоем ясно были видны в бинокль какие-то желтые пятна, вероятно, пески Гурбун-Тунгут, и несколько сопок. Но пограничных наших гор, даже высочайших точек их – снежных вершин Мус-тау, отсюда решительно не заметно было ни одной, равно как и вершин хребта Алатау.

На западе, верстах в шестидесяти, белела царица гор этой части Тянь-Шаня – исполинская красавица Богдо-ула, рядом с которой возвышалась другая, тоже весьма высокая, вершина, окрещенная нами младшею сестрой Богдо-ула. Ближе к нам, верстах в сорока, поднимался огромный снежный купол, верст, должно быть, до десяти по окружности основания, а на юге, верстах в пятнадцати, искрились многочисленные снежные вершины самого гребня хребта и белели обширные снежные поля.

К юго-востоку же от нас, верстах в десяти, стояла массивная снежная гора с небольшим фирновым полем в углублении склона, из которого шла книзу трещина с едва заметной синеватой полосой, по всей вероятности, ледника, спускавшегося с этой горы и питавшего, должно быть, бурную горную речку, по берегу которой мы в этот день сначала шли. В восточной части хребта, постепенно понижающейся от меридиана г. Гучена, снежных вершин было очень мало, но верстах в ста двадцати видна была ясно огромная снежная, с широким основанием двойная пирамида.

К сожалению, нам, легко одетым, невозможно было долго любоваться открывшимся отсюда величественным зрелищем, потому что термометр показывал в тени только +4 °Re. Установив палку для барометра, я открыл его. Ртуть хлынула и, наполнив весь резервуар, пролилась даже через край, но в шапку, которую догадались заранее подставить, а в трубке опустилась до 385,3 англ. полулиний. Впоследствии вычисления показали, что мы были на высоте 12 123 фута над уровнем океана. Поэтому, по приблизительной оценке, вершина горы Богдо-ула не должна быть ниже 15 500 футов.

Отсчитав показания барометра и термометров и сложив инструменты, мы начали спускаться и пошли вниз, дойдя не более как в полчаса до верхней границы пихт. Так как передний путь отсюда был затруднителен по причине гольцов, через которые нужно было карабкаться ниже, то мы избрали другой, казавшийся нам более удобным, по лощине, склонявшейся к реке, немного выше того места, где мы оставили лошадей.

Эта лощина была покрыта густым пихтовым лесом, которым мы и пошли быстро вниз. Остановившись в одном месте на привале около кустов спелой черной смородины, мы услышали впереди рев медведя. Осмотрев тщательно наши ружья, мы пошли втроем на зверя, сопровождаемые топографом, храбро наступавшим тоже с нами с револьвером. Но медведь, должно быть, заслышал нас издали и скрылся в соседней лесной чаще. Под конец падение лещины сделалось так круто, что мы должны были по временам хвататься за деревья, лепившиеся по дну ее.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Алтай. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия в Центральной Азии"

Книги похожие на "Алтай. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия в Центральной Азии" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Михаил Певцов - Алтай. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия в Центральной Азии"

Отзывы читателей о книге "Алтай. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия в Центральной Азии", комментарии и мнения людей о произведении.