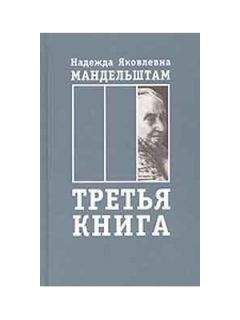

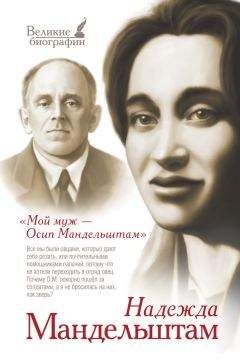

Надежда Мандельштам - Мой муж – Осип Мандельштам

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Мой муж – Осип Мандельштам"

Описание и краткое содержание "Мой муж – Осип Мандельштам" читать бесплатно онлайн.

Из-за воспоминаний Надежды Мандельштам общество раскололось на два враждебных лагеря: одни защищают право жены великого поэта на суд эпохи и конкретных людей, другие обвиняют вдову в сведении счетов с современниками, клевете и искажении действительности!

На Западе мемуары Мандельштам получили широкий резонанс и стали рассматриваться как важный источник по сталинскому времени.

Никита Струве думает, что Мандельштам не понимал «трагической изнанки благой вести», жил мечтой о золотом веке и обладал своеобразным хилиазмом. Так ли это? Хилиасты верят в царство гармонии на земле, а Мандельштам сохраняет духовное веселие при полном сознании трагического разворота истории и собственной судьбы. Накануне гибели он наслаждается «величием равнин» и тут же спрашивает, «не ползет ли медленно по ним тот, о котором мы во сне кричим, – народов будущих Иуда?» Сила Мандельштама в сознании своей свободы, в том, что он свободно принимает свой жребий и полон благодарности за все дарованное ему. Небо, воздух, трава, дыхание, любовь – вот сокровища, которыми он располагает. Он никогда не ставил себе целей, не обольщался призраками счастья или удачи, но свой «воздух прожиточный» ценил превыше богатства, славы, хвалы и ласки людей. Это не детские черты – ребенок не знает жизни и полон желаний. Он целиком зависит от окружающих и требует от них внимания. Внутренней свободой может обладать только воистину зрелый человек.

Разумные люди говорили о легкомыслии Мандельштама, и я тоже, потому что трехкопеечного благоразумия во мне сколько угодно. Они удивлялись его жизнелюбию, и я тоже, потому что любить эту жизнь, да еще в наше столетие, – слишком трудно. Все, кто писал о нем, изображали его почти дурачком – вечно смеется, денег зарабатывать не умеет (про это писал и Георгий Иванов, но употребил неточный термин: добывать не умел), словом – солидности никакой… Секреты добывания денег и раньше, и в наше время слишком просты. Мандельштам их знал, но использовать не желал. И меня продавать не хотел – даже в газету…

Основная черта Мандельштама – он не боролся за свое место в жизни, потому что не хотел. Он не обольщал людей – «душеловцами» были все поэты и писатели, особенно в десятые годы. Мандельштам вполне сознательно на это не шел и жил в любых условиях – лишь бы я не пришла в полное отчаяние. Я была единственной собственностью Мандельштама, и он положил немало трудов, чтобы хоть немного, хоть чуть-чуть меня к себе приспособить, внушить мне хоть каплю своего миропонимания. Эту капельку я восприняла и потому знаю, в чем истоки его веселья и, радостного восприятия мира, которые были загадкой для мелких жизнелюбцев, ставивших то на одну, то на другую лошадку и скрежетавших зубами, когда не она прибегала к финишу.

Даже Ахматова не до конца понимала Мандельштама. В лучшую пору жизни в ней были сильная аскетическая струя и пафос отречения. Не находя ни того, ни другого в Мандельштаме, она терялась, потому что всех, особенно ее, настоящую женщину, тянуло к суждению по аналогии. По аналогии она пыталась судить и обо мне, и о наших отношениях с Мандельштамом и во многом, если не во всем, попадала впросак. Ближе Ахматовой у нас никого не было, и раз она не видела основных формообразующих сил Мандельштама, то от других ждать этого нельзя. Мне кажется, что время раскроет его сущность. Ведь его еще не прочли: трехтомник только вышел и мало кому доступен. Для меня это огромное счастье. Я не надеялась, что увижу изданного Мандельштама, буду держать в руках книги, делать заметки на полях, исправлять ошибки текстов и радоваться, что дело моей жизни сделано: книги есть, что-то пропало, но основное сохранено и существует. Кто мог на это надеяться?

Мандельштам упорно добивался, чтобы, сойдясь с ним, я стала соучастницей его судьбы и тревоги, особенно сильной не в конце жизни, когда все стало ясно, а в двадцатых годах (до «Четвертой прозы», написанной зимой 1929 года), потому что будущее еще смутно маячило, и он то обретал, то терял надежду, что люди опомнятся, очнутся, наладят жизнь, остановят братоубийство и кровопролитие. Иногда он начинал сомневаться в собственном зрении: уж не его ли ошибка, что он все видит не так, как огромные толпы? Но чаще он сознавал – и об этом есть в стихах, – что только потоки крови принесут исцеление и кто-то «своею кровью склеит двух столетий позвонки»… «На пороге новых дней» он чувствовал себя «захребетником», который трепещет и не может примириться с действительностью.

Мы были настолько оторваны от мира, что не отдавали себе отчета, насколько сходны процессы, проходящие в разных странах и в разной форме. Та форма, в которой они протекали у нас, была так наглядна, что поглощала все наше внимание. Жизнь как будто налаживалась, многим казалось, что она бьет ключом, но каждый день мы узнавали что-нибудь новое, наводившее ужас и уничтожавшее всякую надежду на исцеление. Должно быть, будущее отбрасывало тень на этот самый идиллический период нашей жизни: революционный террор кончился, на улицах не стреляли, ходили трамваи, открылись магазины и рынки. Прошел слух о больших арестах среди интеллигенции, но к нам забежал проститься Кузьмин-Караваев, участник первого «Цеха» (помнится, это был он), и в восторге рассказал, что всех арестованных выпустили на второй день и отсылают за границу. Он был католиком и решил ехать в Рим – поцеловать туфлю Папе Римскому. Кое-кто не захотел уезжать и сумел отбиться. В такой акции ничего жестокого не было – остракизм самая мягкая мера против инакомыслящих. Большинство утверждало, что совершился перелом и эпоха расстрелов кончилась – немного ссылают в Соловки, но молодое, неокрепшее государство должно обороняться, не то опять пойдет анархия и разруха… «Бросьте свои интеллигентские штучки»…

Нам рассказывали, что в Соловках ссыльные благоденствуют, работают, исправляются, издают газету… Показывали какие-то издания, поднесенные почетным гостем из главного учреждения. Хозяева гордились таким гостем и распространяли «доверительные сведенья», которые он сообщал за чайным столом. Мандельштам, когда я повторила нечто подобное, сказал, что еще ни разу не видел ссыльного, вернувшегося из Соловков, и пока не увидит, казенным слухам верить не будет. За всю жизнь я не видела ни одного человека, побывавшего в Соловках и уцелевшего. Чем это объяснить?

Ссылали в Соловки втихаря, прямо с Лубянки. Тех, кого высылали, иногда отпускали на день-другой для устройства дел. Они рассказывали о режиме во внутренней тюрьме, о методах допроса и о технических приемах следователей, набиравших силы для больших дел. Забежав на десять минут, они спешили уйти, чтобы справиться с ворохом неотложных забот. Я запомнила высокого синеглазого человека, знавшего Мандельштама по дому Синани. По иронии судьбы, он очутился в камере с белобородым дедушкой, известным работником охранки (не Дубровиным ли?). Тот сидел с первых дней октября, и обычно в одиночке. Ему придавали сокамерника, когда не хватало тюремной «жилплощади», и он радовался возможности поговорить. Он был смертником, но его использовали как консультанта. Своим опытом он охотно делился с работниками Чека – рад был послужить России…

Возвращаясь с Кавказа, мы на станциях и вокзалах впервые увидели беглецов с Волги – изможденные матери с маленькими скелетиками на руках. Однажды я видела ребенка после менингита – именно так выглядели приволжские дети. Все годы меня преследовало зрелище: умирающая от голода мать с живым ребенком или еле живая мать с умирающим ребенком: голод в Поволжье, голод на Украине, голод раскулачиванья и голод войны плюс вечное недоеданье. Одну из таких женщин я запомнила с ослепительной яркостью. Я шла с Жуковской улицы в Ташкенте в университет. Было это вскоре после войны. По дороге есть площадь, спланированная по прихоти Кауфмана наподобие парижской Этуаль. В сквере на площади сидела на земле, прислонясь к стволу высокого дерева, русская крестьянка с отекшим сизым лицом, ногами как кувалды и плетями беспомощных рук. Рядом ползал и смеялся хилый детеныш, годовалый или побольше. Возраст таких детей неопределим – рост замедляется, иной трехлетний выглядит годовалым. Я заметила, что глаза матери стекленеют. Она еще была жива, но потеряла сознание или отходила. Ребенок лапками загребал гальку и смеялся. Мимо шли откормленные люди – местные как-то пристраивались и жили сносно, а приезжие уже вернулись по своим домам. Подозвали милиционера, вызвали «скорую помощь». Развернули головной платок и нашли документы. Она завербовалась на работу и не то сбежала, не то не добралась. Узбеки добры к детям – они брали военных сирот всех национальностей, и они росли в крестьянских домах с узбечатами и, белокурые и голубоглазые, сами становились узбеками. Этого заморыша, наверное, спасли, а приволжские дети в стране, истощенной гражданской войной, погибали на всех дорогах и еще чаще на печи у себя в избе – рядом с матерью. Уходить было некуда – каждая корка хлеба была на счету.

О голоде в Поволжье ходили смутные слухи. По рукам ходило послание патриарха Тихона, бравшегося организовать помощь голодающим. Веселенькие москвичи посмеивались и говорили, что новое государство не нуждается в помощи поповского сословия. Где-то в Богословском переулке – недалеко от нашего дома – стояла церквушка. Мне помнится, что именно там мы заметили кучку народа, остановились и узнали, что идет «изъятие». Происходило оно совершенно открыто – не знаю, всюду ли это делалось так откровенно. Мы вошли в церковь, и нас никто не остановил. Священник, пожилой, встрепанный, весь дрожал, и по лицу у него катились крупные слезы, когда сдирали ризы и грохали иконы прямо на пол. Проводившие изъятие вели шумную антирелигиозную пpoпaганду под плач старух и улюлюканье толпы, развлекающейся невиданным зрелищем. Церковь, как известно, надстройка, и она уничтожалась с прежним базисом.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Мой муж – Осип Мандельштам"

Книги похожие на "Мой муж – Осип Мандельштам" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Надежда Мандельштам - Мой муж – Осип Мандельштам"

Отзывы читателей о книге "Мой муж – Осип Мандельштам", комментарии и мнения людей о произведении.