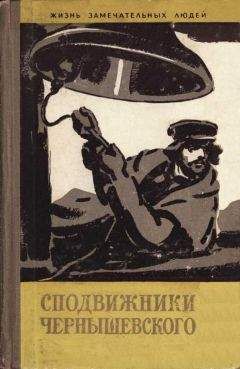

Ю. Куликов - Сподвижники Чернышевского

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Сподвижники Чернышевского"

Описание и краткое содержание "Сподвижники Чернышевского" читать бесплатно онлайн.

Предлагаемый вниманию читателей сборник знакомит с жизнью и революционной деятельностью выдающихся сподвижников Чернышевского — революционных демократов Михаила Михайлова, Николая Шелгунова, братьев Николая и Александра Серно-Соловьевичей, Владимира Обручева, Митрофана Муравского, Сергея Рымаренко, Николая Утина, Петра Заичневского и Сигизмунда Сераковского.

Очерки об этих борцах за революционное преобразование России написаны на основании архивных документов и свидетельств современников.

Сплотившийся вокруг Серно-Соловьевича круг единомышленников вскоре стал ядром «Молодой эмиграции» — под таким названием вошли в истории участники революционного движения 60-х годов, собравшиеся тогда в Швейцарии. Все они горели желанием продолжать борьбу, но условия, в которых они оказались, были очень тяжелыми: не было средств.

Если бы удалось наладить отношения со «Старой эмиграцией», с Герценом и Огаревым, это, конечно, могло бы значительно облегчить их положение. Но эти отношения были довольно натянутыми. И не случайно. Самое название «Молодая эмиграция» отражало не только возраст ее членов. Это было уже новое поколение — разночинцев по происхождению, демократов по убеждениям, революционеров по деятельности. Воспитанные на сочинениях Чернышевского и Добролюбова, на собственном опыте испытавшие террор царизма, они не представляли себе иных путей преобразования России, кроме открытой революционной борьбы. Ко всяким отклонениям «старых» в сторону либерализма они относились в высшей степени непримиримо; самую мысль добиться свободы мирным путем (а такие высказывания нередко появлялись на страницах «Колокола») они рассматривали как предательство.

В результате получалось, что «старые» и «молодые» часто говорили на разных языках.

Но при всех разногласиях обе группы эмиграции жаждали одного — освобождения отечества, а для борьбы с общими врагами необходимо было единство действий.

С обеих сторон предпринимались неоднократные попытки добиться этого единства. Но большая часть этих попыток разбивалась о взаимное недоверие, а главное — все увеличивающуюся разницу во взглядах.

В конце декабря 1864 года в Женеве собрался съезд русской эмиграции. Из Лондона приехал Герцен. «Молодая эмиграция», возглавляемая Александром Серно-Соловьевичем, выдвинула свои требования: оказание Герценом помощи в издании общеэмигрантского органа или введение в редакцию «Колокола» на равных правах представителей «Молодой эмиграции».

Переговоры продолжались несколько дней. В результате их было принято компромиссное соглашение. Казалось, контакт был установлен. Но соглашение фактически сводило на нет все требования «Молодой эмиграции». В требованиях «молодых» Герцен усмотрел прежде всего попытку захватить в свои руки «Колокол», хотя в действительности Александр Серно-Соловьевич и не думал о каком-либо захвате. Он лишь добивался, чтобы «Молодая эмиграция» была представлена в «Колоколе» на равных правах. Перед самым отъездом Герцена от имени А. Серно-Соловьевича и Якоби ему было вручено требование: «Колокол» издавать по большинству голосов». Соглашение было сорвано — все осталось по-старому.

Это не привело к полному разрыву; внешне отношения продолжали оставаться приличными. Но трещина продолжала углубляться.

Это тяжело подействовало на Александра: ведь фактически он сам сорвал соглашение. Он не мог поступить иначе, но от сознания собственной правоты легче не становилось.

А к этому прибавилось еще столько горя. Приговоры Чернышевскому, Николаю, наконец, ему самому, поражение польского восстания… Все эти беды, накапливавшиеся в течение последних лет, в соединении с непосильной работой и нерегулярным лечением вконец подорвали его здоровье. Начались частые потери памяти, бред. В середине марта 1865 года он был вынужден лечь в психиатрическую клинику, где пробыл больше года.

VIВ сентябре 1865 года Николая Серно-Соловьевича везли в Сибирь.

Полной грудью вдыхал он свежий осенний воздух. Жадно всматривался в открывавшиеся ему картины русской природы, в лица людей. Всего этого он не видел три года! Конечно, следование по этапу в ссылку — путешествие далёко не увеселительное, но после трех лет сырого и мрачного каземата и оно было счастьем. Сила воли Николая превозмогла все ужасы одиночного заключения. Одни умирали, другие теряли рассудок. Николай выдержал. Но это далось ему нелегко. Еще из крепости он писал брату Александру: «Силы подтачиваются, весь расклеиваешься, и сила ума подавляется, как и все прочее. Бывают дни, когда я не в состоянии думать… Порою просто невыносимо. Но я берегу себя сколько возможно… все восстановится на свежем воздухе, хоть и в кандалах…»

Это было уже позади. Теперь были свежий воздух и возможность передвигаться без кандалов.

Н В. Шелгунов.

Николай Серно-Соловьевич.

Николай чувствовал, как с каждым днем возвращаются к нему силы и энергия.

И первая мысль его по выходе из крепости была о побеге. Но вскоре она сменилась другой.

После подавления польского восстания 1863 года в Сибирь было сослано несколько десятков тысяч поляков. Среди них было много участников восстания, которым удалось избегнуть виселицы. Осенью и весной, во время бездорожья, вся масса ссыльных месяцами концентрировалась в главных сибирских острогах. В одном из них, красноярском, Серно-Соловьевич сблизился с группой активных участников польского восстания, особенно с Павлом Ляндовским. Все они также первоначально думали о побеге — никто из них не собирался безропотно оставаться всю жизнь в ссылке. Индивидуальные побеги были вполне возможны, но желающих было слишком много, а бежать в одиночку, бросив товарищей по несчастью, было бесчестно. Но массовое освобождение — это уже вооруженная борьба! И постепенно мысли Серно-Соловьевича и его польских товарищей приобретают ясное направление: нужно готовить восстание!

Среди поляков было значительное количество военных и людей, так или иначе знакомых с военным делом, — все они горели жаждой мести и освобождения. Среди населения Сибири также было много ссыльных, которые, несомненно, могли бы оказать поддержку восстанию. Николай по всему пути следования часто говорил с местными жителями. Ему казалось, что они настроены достаточно бунтарски. Нельзя было сбрасывать со счетов и нерусское население Сибири, угнетаемое царской властью, — татар, казахов, бурятов и других. Ведь национальные меньшинства России принимали участие в крестьянских войнах при Разине, при Пугачеве, да и сами частенько восставали… А восстание, вспыхнувшее в Сибири, могло перекинуться на всю Россию!

От разговоров перешли к делу. Была создана тайная организация. Николай был избран ее кассиром. Одним из членов организации, полковником Валентином Левандовским, были разработана структура органов, которые должны руководить восстанием, организация тайной печати, приобретение оружия, развертывание пропаганды для привлечения к восстанию широких масс крестьянства и учащейся молодежи. Серно-Соловьевичем был написан программный документ восстания — воззвание к народу, войску и ссыльным полякам. Решено было распространить его по всей Сибири. В воззвании говорилось:

«Во имя правды и воли и ради благополучия всех и каждого. Братья! У нас нет ни правды, ни воли. Народ страдает и мучится, а начальство сосет его кровь и тешится… Братья! Довольно грешить и страдать! Будет помогать беззакониям начальников! У них нет никакой силы, кроме нашей… Вся сила в народе.

Поляки! Вы, сосланные в Сибирь за вашу отчизну, вы, мученики за волю… встаньте дружно до одного человека вместе с народом за отечество и волю. Народ! Встань честно, смело и дружно за правду и волю!»

В декабре 1865 года Серно-Соловьевич, пользовавшийся как ссыльный относительной свободой передвижения, выехал из Канска в Иркутск. Незадолго перед отъездом он написал письмо В. В. Ивашевой (вышедшей впоследствии замуж за его соратника по «Земле и воле» А. А. Черкесова). К письму было приложено последнее стихотворение Н. А. Серно-Соловьевича. В нем были такие строки:

…Я не создан невольником петь.

Я тогда воспою этот край.

Когда воля посеет в нем рай

И проснувшийся разум сотрет

Человека осиливший гнет…

Поэт мечтал о том времени, когда в Сибири — крае, где звон цепей да стоны узников заглушали все звуки жизни, свободный человек создаст себе жизнь разумную и прекрасную. Но Николай Серно-Соловьевич не дожил до этой поры. Не дожил он и до восстания. Оно началось в июне 1866 года на Кругобайкальской дороге, но было жестоко подавлено.

Пребывание в крепости и все условия, в которые были поставлены царским правительством люди, сосланные в Сибирь, сделали свое дело: 14 февраля 1866 года на 32-м году жизни Николай Серно-Соловьевич скончался. 10 марта 1866 года его родственниками была получена нелепая телеграмма: «Серно-Соловьевич божией волей помре». И все!

Обстоятельства смерти стали известны лишь год спустя из писем его безвестных товарищей.

«В дороге у него начался тиф, — писал неизвестный друг. — Может быть, он и поправился бы, но, когда мы спускались с горы, лошади наскочили на подводу, где сидел Николай, подмяли его под себя, и сани с двумя седоками и ямщиком проехали по нему.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Сподвижники Чернышевского"

Книги похожие на "Сподвижники Чернышевского" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Ю. Куликов - Сподвижники Чернышевского"

Отзывы читателей о книге "Сподвижники Чернышевского", комментарии и мнения людей о произведении.