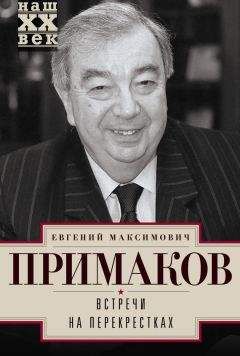

Евгений Примаков - Встречи на перекрестках

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Встречи на перекрестках"

Описание и краткое содержание "Встречи на перекрестках" читать бесплатно онлайн.

Евгений Примаков по роду своей деятельности был одним из самых секретных людей страны. Он начинал как журналист, был директором Института мировой экономики и международных отношений, который во времена СССР готовил закрытые доклады для руководства страны. На переломе эпохи от тоталитаризма к демократии был «брошен» М. Горбачевым и Б. Ельциным на Службу внешней разведки, а после – в Министерство иностранных дел. На должности премьер-министра был призван спасти страну после дефолта 1998 года. Все изложенное в этой книге Примаков пропустил через призму личного восприятия, заранее зная и не опасаясь того, что не все сказанное будет принято читателями.

Закономерно, что настроения в пользу суверенитета стали быстро развиваться и в России. Они подпитывались стремлением консолидироваться на своей территории, раз и навсегда отойти от того положения, когда Россия командовала, но во многом растворялась в СССР. В немалой степени сказывалось и недовольство тем, что Россия оставалась донором в то время, когда приходили к экономическому запустению, упадку огромные ее территории – Нечерноземье, Зауралье, Дальний Восток.

В таких сложных условиях многое зависело от правильной, выверенной политики Центра, а такой линии выработано практически не было.

Хорошо помню обсуждение этих вопросов в политбюро. В первую очередь звучала тревога по поводу того, что обособление России приведет к ослаблению, а возможно, и сломает тот «российский стержень», на котором держался Советский Союз. Это была реальная угроза. Но реальными были и те настроения, которые, подстегиваемые «суверенизацией» национальных республик, небывало быстро распространялись в русских областях, среди не только русского, но вообще российского населения. Одним из центральных стал вопрос о создании компартии России. Как известно, все союзные республики, хоть и формально, имели свои партии, входящие в КПСС, а Россия была лишена этого, и можно прямо сказать, по причине того, что союзные партийные руководители всегда опасались – и не без основания – создания мощного российского партийного центра, который, несомненно, мог бы выступать на равных или вообще отодвинуть ЦК КПСС на второй план.

Движение в пользу создания компартии Российской Федерации ширилось и начало приобретать организационные формы. Что было делать в таких условиях? Противодействовать этому – и бесполезно, и контрпродуктивно. На заседании политбюро значительная часть его членов, кандидатов и секретарей ЦК, в том числе и я (об этом позже писал избранный первым секретарем ЦК И.К. Полозков), выступили за то, чтобы ЦК КПСС официально поддержал эту идею. Были и те, кто с этим не согласился, но линия на поддержку создания КП РФ победила.

Что это дало? Политбюро ЦК не пошло против воли значительной части партийных масс, но объективно это не укрепило центростремительные тенденции в Советском Союзе. Однако иного решения на тот период попросту не было.

В это время возник другой российский центр – во главе с Б.Н. Ельциным, который уже внутренне отошел от признания авангардной роли компартии. Ельцин выиграл борьбу за Верховный Совет РСФСР, а затем стал первым президентом России.

С этого момента, с учетом истинного места России в экономике и политике СССР, можно было реально говорить о двоецентрии. Личные отношения Горбачева и Ельцина, слегка сглаженные отдельными «доверительными контактами», оказывали все более негативное влияние. Неприязнь подогревалась влиятельными людьми из их окружения.

Реальная сила и власть постепенно переходили к Ельцину. Процесс, конечно, был непростой. У всесоюзного руководства в руках оставались важнейшие рычаги управления. Но дело было в том, что они использовались все менее активно и здраво на благо развития экономики, сохранения союзного государства, преодоления и реальных, и во многом наносных противоречий с ельцинским Центром. Не происходило и встречного движения.

Точку поставил так называемый ГКЧП. Горбачев, кто бы что ни говорил впоследствии, однозначно признал решающую роль Ельцина в ликвидации путча. В Форосе, куда я вместе с другими прилетал за Горбачевым (об этом – дальше), он при мне и Бакатине резко бросил А.И. Лукьянову: «Если ты не смог сразу собрать Верховный Совет СССР, чтобы разделаться с путчистами, почему не встал рядом с Ельциным?» Но выбор был сделан. Об этом свидетельствовала и унизительная сцена на заседании Верховного Совета РСФСР, куда вызвали президента Горбачева после его возвращения из Фороса.

Вместе с тем мне представляется, что такого финала могло бы не быть при успехах союзных властей в решении основных задач, стоявших перед страной.

Одним из наиболее актуальных и важных было совмещение неумолимого процесса обретения республиками суверенитета с сохранением единого экономического пространства в рамках бывшего Союза и всеобщим переходом к рыночным отношениям. Я бы даже назвал это главной задачей. На успех можно было бы рассчитывать лишь в случае согласованных и взаимообусловленных решений союзного руководства и руководства Российской Федерации. Их, к сожалению, не было.

В моем архиве сохранились записи с совещания экономистов у М.С. Горбачева 16 марта 1991 года. Среди участвовавших был эстонский экономист, несомненно влиятельный в балтийских депутатских группах, М.Л. Бронштейн.

– Главная причина трудностей, – сказал он, – резко растущее противостояние Центра и республик. Нужно разграничить во времени подписание экономического и политического союзного договора.

Эта мысль высказывалась не впервые. Я был среди тех, кто предлагал М.С. Горбачеву сначала подписать экономический договор, который – был уверен, так как предварительно проговаривал со многими руководителями союзных республик, – подписали бы все, в том числе и прибалты.

Наиболее отчетливо прозвучало это в ноябре 1990 года накануне Четвертого съезда народных депутатов. Мы сидели на даче в Волынском и готовили доклад президента СССР «О положении страны и мерах по преодолению сложившейся кризисной социально-экономической и политической ситуации» – А.Н. Яковлев, С.С. Шаталин, В.А. Медведев, А.С. Черняев, Г.Х. Шахназаров, Е.Г. Ясин и другие. Думаю, что большинство из них поддерживали идею о первоначальности экономического договора. Мое на этот счет предложение сначала было воспринято М.С. Горбачевым не скажу, что с большим энтузиазмом, но отвергнуто с ходу не было. На следующий день, однако, он сказал:

– Не пойдет.

– Почему? – спросил я. – Ведь это проходной вариант, причем все республики согласны с тем, что при подписании экономического договора они возьмут на себя определенные обязательства, без которых не сможет функционировать единое экономическое пространство.

– Если мы подпишем экономический договор, – ответил Горбачев, – то многие остановятся на нем и не захотят подписать союзный, который уже готов, и все заявили о своем согласии присоединиться к нему.

– Да, но ведь и экономический договор подразумевает создание наднациональных структур. Нужно начать с экономики, а затем наращивать политические структуры Союза.

М.С. Горбачев отверг эту идею. Думаю, что ему «помогли» оказаться в плену представлений о реальности союзного договора и он искренне верил в возможность его подписания. Так или иначе, но развести по времени экономический договор, приемлемый для всех, от политического не удалось.

Стало еще сложнее оттого, что вместо создания общесоюзной рыночной инфраструктуры ставку сделали на так называемый «региональный хозрасчет». В республики передавалась государственная собственность. В некоторых из них решалось, отчислять ли средства в союзный бюджет. Провозглашался приоритет республиканских законов над союзными.

Республики, в том числе РСФСР, приступили к подписанию «горизонтальных» соглашений друг с другом. Сама по себе такая практика, очевидно, была полезной. Но в то же время в соглашениях фиксировались взаимные поставки. Это подводило к мысли, что через такие соглашения будут осуществляться хозяйственные связи между предприятиями, расположенными на территории той или иной республики. Совершенно ясно, что такой порядок являлся антиподом рынку. Другое дело, если бы в таких соглашениях были дополнительно зафиксированы договорные обязательства предприятий, но, к сожалению, не на этом делался акцент.

В общем, дело шло к распаду не только Союза, но и единого экономического пространства.

Иногда можно было услышать: «Давайте действовать как в Западной Европе, где самостоятельные государства с самостоятельными экономиками вошли в единый интеграционный поток». Такое сопоставление было абсолютно несостоятельным. Советский Союз представлял собой единое государство (я здесь не говорю о недостатках, а констатирую то, что государство было единым со всеми вытекающими из этого последствиями). Следовательно, лозунг «Сначала размежевание, а потом интеграция» означал разрыв тысяч устоявшихся производственных связей. Нож размежевания не мог не резать по живому – так и получилось.

Преобразования в тупике

На XXVIII съезде партии, как уже писал выше, я отказался баллотироваться в ЦК, так же как и некоторые другие члены политбюро. Для меня такое решение диктовалось вполне определенной позицией – в своем выступлении на съезде я, в частности, заявил: «Я считаю твердо, что члены Президентского совета, например, не должны входить в политбюро, и буду действовать на основе этого убеждения». В этом же выступлении, касаясь роли партии, подчеркнул, что одной из главных причин осложнения обстановки в стране был тот факт, что мы не действовали «опережающими темпами» в области обновления партии, которая после отказа от конституционно гарантированной ведущей роли в обществе должна встать на путь завоевания места ведущей силы.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Встречи на перекрестках"

Книги похожие на "Встречи на перекрестках" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Евгений Примаков - Встречи на перекрестках"

Отзывы читателей о книге "Встречи на перекрестках", комментарии и мнения людей о произведении.