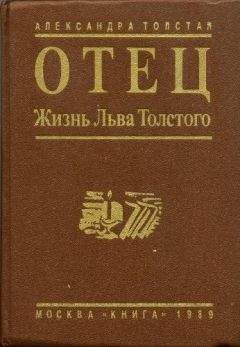

Александра Толстая - Отец. Жизнь Льва Толстого

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Отец. Жизнь Льва Толстого"

Описание и краткое содержание "Отец. Жизнь Льва Толстого" читать бесплатно онлайн.

Книга написана младшей дочерью Толстого — Александрой Львовной. Она широко использует документы, письма, тексты Толстого. Однако книга ценна и личными впечатлениями Александры Львовны. С большим тактом, глубиной и пониманием пишет она о семейной драме Толстых. А. Л. Толстая сумела показать на довольно небольшом пространстве, выбрав самое главное из необозримого количества материала и фактов жизни Льва Толстого, невероятную цельность, страстный поиск истины, непрерывное движение духа писателя–творца в самом высоком смысле этого слова.

Печатается по изданию: Издательство имени Чехова, Нью—Йорк, 1953 год

Данное издание полностью его повторяет, сохраняя особенности орфографии и синтаксиса автора.

Ещё книги о Толстом (в т. ч. Александра Толстая «Дочь») и писания Льва Толстого берите в библиотеке Марселя из Казани «Из книг» и в «Толстовском листке» Вл. Мороза.

Ученые педагоги, литераторы, все прогрессивные люди не могли не возмущаться такой, так называемой, ересью. Педагогический журнал Толстого вызвал целый ряд ответных критических статей. На одну из таких статей по вопросу о прогрессе, помещенную г-ном Марковым в «Русском Вестнике», Толстой ответил статьей «Прогресс и определение образования». Со свойственными ему страстностью и убежденностью, не считаясь с тем взрывом негодования, который статья его должна была вызвать в среде русской интеллигенции, Толстой, со всей своей силой, обрушился на г-на Маркова и на так называемый прогресс, который Марков защищал:

«…Во–первых, признать прогресс, ведущим к благосостоянию, можно только тогда, когда весь народ, подлежащий действию прогресса, будет признавать это действие хорошим и полезным, тогда как теперь в 9/10 населения, в так называемом простом, в рабочем народе, мы постоянно видим противное; и во–вторых, тогда, когда будет доказано, что прогресс ведет к совершенствованию всех сторон человеческой жизни, или, что взятые вместе последствия его влияния, преобладают добрыми и полезными над дурными и вредными. Народ, т. е. масса народа, 9/10 всех людей, постоянно враждебно относятся к прогрессу и постоянно не только не признают его пользы, но положительно и сознательно признают его вред для них…»

«Я прошу серьезного читателя, — пишет дальше Толстой, — прочесть всю 3‑ю главу 1-ой части истории Маколея. Вывод сделан смело и решительно, но на чем он основан — решительно не понятно для здравого человека, не отуманенного верой в прогресс. Значительные факты только следующие: 1) Народонаселение увеличилось, — увеличилось так, что необходима теория Мальтуса. 2) Войска не было, — теперь оно стало огромно; с флотом то же самое. 3) Число мелких землевладельцев уменьшилось. 4) Города стянули к себе большую часть народонаселения. 5) Земля обнажилась от лесов. 6) Заработная плата стала наполовину больше, цены же на все увеличились и удобств к жизни стало меньше. 7) Подать на бедных удесятирилась. Газет стало больше, освещение улиц лучше, детей и жен меньше бьют и английские дамы стали писать без орфографических ошибок».

Каждый человек нашего времени саркастически улыбнется, прочитав эти строки — но нельзя не сознаться, что в них скрыта несомненная, глубокая истина, и невольно встает вопрос: принес ли человечеству счастье тот прогресс, протин которого так горячо восставал Толстой 85 лет тому назад?

В то время Толстого интересовало одно: судьба, счастье, развитие и благосостояние не «тысяч, а миллионов» народа. Он был погружен в дело школы всем своим существом, мысль о жизни в деревне, женитьбе на крестьянской девушке мелькала у него в голове, он настолько был увлечен средой, что все остальные классы общества как бы исчезли из его жизни, даже в писании своем он употреблял часто народные слова.

«Что такое была для меня школа, с тех пор, как я открыл ее. Это была вся моя жизнь, это был мой монастырь, церковь, в которую я спасался и спасся от всех тревог, сомнений и искушений жизни», — так писал он 7 августа 1862 года А. А. Толстой. Педагогическая работа и общение с ребятами давали Толстому громадное чувство удовлетворения и минуты радостного, незабываемого подъема, почти восторга. Такое чувство Толстой испытал, когда он заставил своих ребят «сочинять».

Много раз он задавал ученикам сочинения на различные темы, но выходило слабо. Ребята писали не так, как они рассказывали, а старались написать так, как казалось им, должно понравиться учителю, и Толстой не мог добиться того, чего он хотел — народной, ребячьей художественности. Он чувствовал, что она скрыта в его любимцах, так же как и многие другие способности и таланты, веками дремавшие в русском крестьянском народе. Но как найти этот скрытый, неосознанный, не раскопанный еще клад.

Толстой описывает в статье «Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас, или нам у крестьянских ребят», — как ребята писали рассказы «Ложкой кормит, а стеблем глаз колет» и «Солдаткино житье».

Когда Толстой предложил писать, ребята остались равнодушны.

— Ну, — сказал я, — кто лучше напишет, и я с вами.

«Я начал повесть… и написал первую страницу. Всякий непредубежденный человек, имеющий чувство художественности и народности, прочтя эту первую, писанную мною, и следующие страницы повести, писанные самими учениками, отличит эту страницу от других, как муху в молоке: так она фальшива, искусственна и написана таким плохим языком. Надо заметить еще, что в первоначальном виде она была еще уродливее и много исправлена, благодаря указанию учеников», — пишет он дальше.

Постепенно ребята увлеклись и двое из них, Васька Морозов, которого Толстой называет в статье Федькой, и Игнатка Макаров — Семка, увлеклись сочинительством так, что сам Толстой уступил им поле и едва успевал записывать сыпавшиеся на него подробности рассказа.

«Семке нужны были преимущественно объективные образы: лапти, шинелиш–ка, старик, баба, почти без связи между собой; Федьке нужно было вызвать чувство жалости, которым он сам был проникнут.

Он забегал вперед, говорил о том, как будут кормить старика, как он упадет ночью, как потом будет в поле учить грамоте мальчика, так что я должен был просить его не торопиться и не забывать того, что он сказал. Глаза у него блестели почти слезами: черные, худенькие ручонки судорожно корчились; он сердился на меня и беспрестанно понукал: написал, написал? — все спрашивал он меня. Он деспотически–сердито обращался со всеми другими, ему хотелось говорить только одному, — и не говорить как рассказывают, а говорить как пишут, т. е. художественно запечатлевать словом образы чувства; он не позволял, например, перестанавливать слов, скажет: у меня на ногах раны, то уж не позволяет сказать: у меня раны на ногах. Размягченная и раздраженная его, в это время, душа чувством жалости, т. е. любви, облекала всякий образ в художественную форму и отрицала все, что не соответствовало идее вечной красоты и гармонии. Как только Семка увлекался высказыванием непропорциональных подробностей о ягнятах в коннике и т. п., Федька сердился и говорил: ну тебя, уж наладил! Стоило мне только намекнуть о том, например, что делал мужик, как жена убежала к куму, и в воображении Федьки тотчас же возникала картина с ягнятами, бякающими в коннике, со вздохами старика и бредом мальчика Сережки; стоило мне только намекнуть на картину искусственную и ложную, как он тотчас же сердито говорил, что этого не надо. Я предложил, например, описать наружность мужика, — он не согласился; но на предложение описать то, что думал мужик, когда жена бегала к куму, ему тотчас же представился оборот мысли: «Эх, напалась бы ты на Савоську покойника, тот бы те космы–то повыдергал!» И он сказал это таким усталым и спокойно привычно–серьезным и вместе добродушным тоном, облокотив голову на руку, что ребята покатились со смеху. Главное свойство во всяком искусстве — чувство меры — было развито в нем необычайно. Его коробило от всякой лишней черты, подсказываемой кем–нибудь из мальчиков. Он так деспотически, и с правом на этот деспотизм, распоряжался постройкой повести, что скоро мальчики ушли домой и остался только он с Семкою, который не уступал ему, хотя и работал в другом роде.

Мы работали с 7 до 11 часов; они не чувствовали ни голода, ни усталости, и еще рассердились на меня, когда я перестал писать; взялись сами писать попеременкам, но скоро бросили; дело не пошло. Тут только Федька спросил у меня, как меня звать? Мы засмеялись, что он не знает. «Я знаю, — сказал он, — как вас звать, да двор–то ваш как зовут? Вот у нас Фоканычевы, Зябревы, Ермилины». Я сказал ему: «А печатывать будем?» — спросил он. — Да! — «Так и напечатывать надо: сочинение Макарова, Морозова и Толстова». Он долго был в волнении и не мог заснуть, и я не могу передать того чувства волнения, радости, страха, и почти раскаяния, которые я испытывал в продолжение этого вечера. Я чувствовал, что с этого дня для него раскрылся новый мир наслаждений и страданий, — мир искусства; мне казалось, что я подсмотрел то, что никто никогда не имеет права видеть — зарождение таинственного цветка поэзии. Мне и страшно, и радостно было, как искателю клада, который бы увидал цвет папоротника; радостно мне было потому, что вдруг, совершенно неожиданно, открылся мне тот философский камень, которого я тщетно искал два года — искусство учить выражению мыслей; страшно потому, что это искусство вызывало новые требования, целый мир желаний, несоответственный среде, в которой жили ученики, как мне казалось в первую минуту. Ошибиться нельзя было. Это была не случайность, но сознательное творчество».

В этом маленьком «ошметке», как Васька Морозов сам себя назвал в своих талантливых воспоминаниях, Толстой вдруг нашел художественный талант: «Чувство меры было в нем так сильно, как ни у одного из известных мне писателей, — то самое чувство меры, которое огромным трудом и изучением приобретают редкие художники, — во всей его первобытной силе жило в его неиспорченной детской душе.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Отец. Жизнь Льва Толстого"

Книги похожие на "Отец. Жизнь Льва Толстого" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александра Толстая - Отец. Жизнь Льва Толстого"

Отзывы читателей о книге "Отец. Жизнь Льва Толстого", комментарии и мнения людей о произведении.