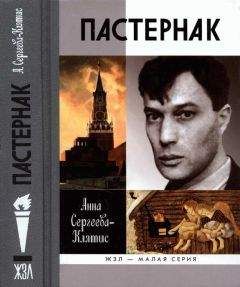

Анна Сергеева-Клятис - Пастернак

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Пастернак"

Описание и краткое содержание "Пастернак" читать бесплатно онлайн.

Имя Бориса Леонидовича Пастернака (1890 — 1960) крупными буквами вписано в историю мировой литературы. Новая биография выдающегося поэта XX века выгодно отличается от предшествующих своей компактностью и сосредоточенностью на самых значимых для героя и самых интересных для читателя темах: Пастернак и семья, Пастернак и женщины. Пастернак и современные ему поэты, Пастернак и власть. Каждый из сюжетов раскрыт с наибольшей полнотой, от начала и до конца, с намеренной установкой на биографическую точность и достоверность. События и обстоятельства дополняют друг друга, создавая в конечном итоге ощущение цельного жизненного пути, приведшего Пастернака к мировой славе и фактически — к бессмертию.

Март 1928 года: «Продолжение романа в стихах Б. Пастернака “Спекторский” (начато печатанием в 1925 г.) невыносимо своей совершенно пустой сложностью. Есть несколько случайно удачных строк, но в целом это просто безмерно скучно, с потугами на глубокомыслие»{380}.

Уже по частоте упоминаний имени Пастернака в отчетах Ходасевича очевидно, как пристально следил он за успехами и неудачами своего антагониста. Однако окрашенная личным отношением критика Ходасевича нуждалась в поддержке специалиста, человека, не связанного с Пастернаком враждой, обидами, ревностью, в чем Ходасевича могли легко заподозрить. Профессиональный критик-филолог мог высказаться гораздо более аргументированно и менее эмоционально, что придало бы, несомненно, больший вес всей концепции.

Ходасевичу было на кого опереться — плечо ему подставил все тот же В.В. Вейдле, искренний почитатель его поэзии и личный друг. «Полной объективности, что и говорить, в области оценок быть не может; но полная субъективность, даже и в этой области, может и должна быть преодолена. Может и должна»{381}, — писал В. Вейдле в своих поздних заметках о Ходасевиче. Его убийственная аналитическая статья «Стихи и проза Пастернака» появилась в 1928 году в самом авторитетном журнале русского зарубежья «Современные записки». Она была несомненным продолжением и развитием линии Ходасевича, а именно его нескрываемого презрения к экспериментаторству, метафоричности, усложненности пастернаковской поэзии.

Осталось подвести итог. К сожалению, личное общение между Пастернаком и Ходасевичем так и не восстановилось, несмотря на краткую встречу, которая произошла в Париже в 1935 году. После нее и до трагической смерти Ходасевича в 1939 году они больше не обменялись ни единым словом. Надо отметить, однако, что резкие выпады против Пастернака постепенно покинули критические заметки Ходасевича. Возможно, это произошло именно потому, что он перестал воспринимать себя действующим соперником Пастернака, перестал бороться за полноту воплощения своего дара. В поздних заметках Ходасевича имя Пастернака еще появлялось, но уже совсем в ином контексте, личное противостояние было со всей очевидностью снято. Теперь он говорил о Пастернаке как единственном, кто сохраняет собственное лицо в ситуации полной потери идентичности ведущими советскими литераторами. Оценок пастернаковской поэзии, равно как и прозы, он больше не давал.

Поскольку никому из главных действующих лиц русской эмиграции, в том числе и Ходасевичу, увы, не суждено было заглянуть в то будущее, о котором они писали в связи с поэтической судьбой Пастернака, то невозможно строить догадки, как бы отнеслись они к стихам его позднего сборника «Когда разгуляется» или к поэтической главе из романа «Доктор Живаго». Да и к самому роману. Однако друг и единомышленник Ходасевича В.В. Вейдле оказался одним из немногих, кто дожил до будущего и заново оценил значение Пастернака. В 1961 году, через год после смерти поэта, Вейдле опубликовал в журнале «Мосты» статью «Пастернак и модернизм», в которой ретроспективно взглянул на творчество Пастернака, и взглянул крайне доброжелательно, фактически отказавшись от своих прежних антипастернаковских воззрений, признав осмысленность и продуктивность его пути как пути крупнейшего поэта XX столетия.

Зададимся вопросом: можно ли считать позднюю статью В. Вейдле декларацией его размежевания с точкой зрения покойного, но всё равно значимого для него Ходасевича? Вероятнее всего, на этот вопрос нужно ответить отрицательно. Один из авторитетных исследователей Ходасевича вполне убедительно высказывает предположение о неосуществившемся из-за его ранней смерти сближении с Пастернаком: «Какая же горькая ирония судьбы в том, что Ходасевичу, старше Пастернака всего на четыре года, не довелось увидеть сдержанной простоты сборника “На ранних поездах” (1943) и поздней лирики “антагониста”, на склоне лет смотревшего на свою раннюю поэзию, по существу, глазами Ходасевича. Творчество зрелого Пастернака развивалось в направлении, которое, я уверен, Ходасевич безоговорочно бы одобрил»{382}. Горькая правда звучит в этих словах. Путь Ходасевича, который условно мы называем «пушкинским», преображенный модернистскими и авангардными течениями (их невозможно было уже обойти стороной), был все же магистральным путем русской поэзии в XX веке. Это почувствовал и гениально воплотил в своем творчестве Пастернак, присвоивший новому языку русской поэзии название «неслыханной простоты». Вейдле, теперь уже в одиночестве пристально следивший за автором «Доктора Живаго», тоже шел по пути сближения Пастернака и Ходасевича. Это позволило ему в 1961 году сказать: «Поэзия Ходасевича была последней по времени на русском языке, что дала мне эту близость к существу поэзии». Но рядом с этим признанием он поместил второе: «В недавнее время читал и перечитывал я с полным согласием, с полным участием стихи последних лет Пастернака…»{383} Alter ego Ходасевича в его литературной борьбе, В. Вейдле с течением времени признал несостоятельность главного противопоставления эпохи. До конца верный своему долгу перед Ходасевичем, Вейдле за него и вместо него сделал те выводы, которые, по его ощущению, и сам Ходасевич не мог бы не сделать, окажись он читателем поздних стихов и прозы Пастернака.

Глава четвертая.

ПАСТЕРНАК И ВЛАСТЬ

Неповинной главе всех и дел-то, что ждать топора

да зеленого лавра.

И. БродскийНа вопрос, как власть относилась к Пастернаку, можно встретить прямо противоположные ответы. Их существование оправдывается привычными штампами: «сложное время», «неоднозначная личность», «выбор эпохи». Желание жонглировать этими штампами прежде всего говорит о неспособности дать однозначный ответ на вопрос о магистральной линии эпохи, о специфике исторического и политического пути, которым шла наша страна начиная с 1917 года. Для автора этих строк очевидно, что такой ответ дать не только можно, но и необходимо. И тогда позиция власти по отношению к Пастернаку в разные периоды его жизни окажется вполне очевидной, во всяком случае, лишенной всякой двойственности, всякого ореола таинственности и во всех своих проявлениях обретет отчетливые черты деспотизма.

Совсем иное дело — то, как Пастернак относился к власти. И здесь, конечно, мы не только имеем право, но и обязаны говорить о сложности пастернаковской личности, о неоднозначности принимаемых им решений, о многомерности его внутреннего мира, развивающегося не линейно, не последовательно, а спонтанно и непредсказуемо для внешнего наблюдателя, часто находящегося за пределами обычной бытовой логики. Попробуем бросить на эти двусторонние отношения власти и Пастернака непредвзятый взгляд.

При всем многообразии форм, в которые облекалась советская власть, она, несомненно, оказывала на личность творца страшное разрушительное воздействие, жестко ограничивая свободу воплощения его дара, предписывая круг идей и тем, карая за нарушение лояльности. Не случайно огромное количество талантливых и ярких творческих личностей эпохи русского модернизма после революции потеряли свое неповторимое лицо, обрекли себя на вынужденные самоповторы, искусственно сузив круг художественных форм, что позволяло им только номинально оставаться внутри искусства. Пастернак не принадлежал к их числу. В 20-е годы он, что называется, выпал из обоймы, это мгновенно было зафиксировано в критических статьях, в которых поэт получал самые нелестные для советской системы ценностей эпитеты: «поэт-мещанин», далекий от общественных проблем, чуждый народу, замкнутый в своем интеллигентском мирке и, наконец, совсем бескомпромиссно — «русский буржуазный писатель». Критики, чутко улавливающие магистральную идеологическую линию партии, а иногда получающие и прямые указания относительно направленности своих статей, били его наотмашь:

«Нам нужно со всей силой утвердить положение: Пастернак не нужен нам. Усвоим себе взгляд: где-то вдалеке от революции пиликает свои “темы и вариации” поэт, феноменально воздержавшийся на всем протяжении своего творчества от исторической современности. Свою жизнь, свой талант, свой поэтический дар считал он слишком большим делом, чтобы захотеть отразить — воспеть или хотя бы проклясть революцию. Если мы перестанем его читать — это позволит ему установить на себя взгляд как на большого поэта и доставит ему такое удовольствие быть “непонятым”»{384}.

«Разве это не типичное настроение представителя умирающего класса, сына “конца века”, человека, органически не способного почувствовать всю полноту жизни, стоящего в раздумьи перед миром и печально размышляющего о смысле бытия?»{385}

«На любой вещи Пастернака не трудно проверить общую правильность нашего определения об их голо-формальной ценности, абсолютно лишенной эмоционально-общественного содержания»{386}.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Пастернак"

Книги похожие на "Пастернак" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Анна Сергеева-Клятис - Пастернак"

Отзывы читателей о книге "Пастернак", комментарии и мнения людей о произведении.