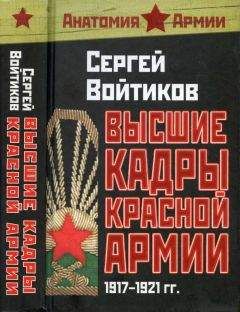

Сергей Войтиков - Высшие кадры Красной Армии 1917-1921

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Высшие кадры Красной Армии 1917-1921"

Описание и краткое содержание "Высшие кадры Красной Армии 1917-1921" читать бесплатно онлайн.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Что собой представлял «триумвират наркомов», якобы выбранных II Всероссийским съездом Советов? Как велась тайная война с Германией после подписания Брестского мира? Действительно ли левые эсеры были полусумасшедшими «революционными романтиками», стоявшими на позициях «священной войны» без регулярной армии? Как Красная Армия стала мощнейшим политическим институтом? Каков коллективный портрет «кадров Троцкого»? Как военная контрразведка стояла на страже Красной Армии? Что представляла собой оборотная сторона советского военного строительства?.. На эти и многие другие острые вопросы отвечает в своей книге историк Сергей Войтиков. Автор анализирует тот период Гражданской войны, когда управление Красной Армией проходило путь становления — от создания Комитета по делам военным и морским до масштабной реорганизации центрального аппарата управления РККА, начавшейся в феврале 1921 года.

Основана книга на многих неизвестных документах, в большинстве ранее не привлекавшихся к исследованию, впервые выявленных более чем в 40 фондах четырёх архивов: трёх федеральных и одного регионального.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Телеграмму подытоживает весьма показательный пассаж. По словам Подвойского, коллегия Наркомвоена смогла привести «к однообразному построению» все главные управления Военного министерства. А это дало возможность, с одной стороны, очистить от «лишних частей» каждое управление, «стремившееся обособиться в своей хозяйственной деятельности от других управлений», с другой — «свести, в сущности, все управления — интендантское, авиационное, автомобильное и санитарное — в один регулирующий обслуживание армии аппарат — Военно-хозяйственный совет[199], построенный таким образом, что он целиком и каждая секция его в любой момент могут стать частью [ил]и частями Высшего совета народного хозяйства (курсив мой. — С.В.)»[200].

Действительно, в ноябре 1917 — апреле 1918 года аппарат военного управления подвергся серьёзной реорганизации: часть центральных учреждений Военного министерства была упразднена, ряд других структурных подразделений передан в другие ведомства и учреждения РСФСР, при этом общая численность служащих центрального военного аппарата сокращена в 4 раза: от почти 8.000 на момент прихода большевиков к власти осталось только 2 тысячи[201]. Для сравнения: 1 апреля 1914 года — до начала Первой мировой войны в центральном военном аппарате (Военном министерстве) служило — без учёта двух его подразделений — 2748 человек, из них 681 офицеров и военных чиновников и 1073 солдат[202].

Что определило столь своеобразную «программу» военного «строительства»? Ответ парадоксален — программные установки руководства государства и партии большевиков. Вспомним утверждение Н.И. Подвойского об упорной и длительной борьбе в Совнаркоме за максимальное сохранение «аппарата военного ведомства и его лучших работников». Весной — осенью 1917 года представления большинства членов РСДРП(б) находились в русле учения К. Маркса: в будущем государстве на смену постоянной армии должно было прийти всеобщее вооружение народа; предполагалось почти полное уничтожение чиновничества (в том числе, военного)[203]. После прихода к власти перед большевиками встала двуединая задача — строительство нового госаппарата и подчинение старого с последующей его ликвидацией[204].

В воспоминаниях о первых шагах коллегии Наркомвоена К.А. Мехоношина есть чёткое признание в первоначальных предчувствиях невозможности переделать аппарат Военного министерства: «не мы его, а он нас переделает»[205]. Предчувствия не обманули Мехоношина! — Большевики «с головой» ушли в текущую работу Наркомвоена и его структур. Мехоношин сразу понял: уничтожить центральный военный аппарат в принципе невозможно. Даже задавшись такой целью, большевики в этот период просто не нашли бы сил на развал громадной махины из нескольких тысяч служащих.

Из телеграммы В.И. Ленину следует, что Н.И. Подвойский, как и К.А. Мехоношин, осознал невозможность «слома» Военного министерства. Да и решение и.д. наркома о необходимости сокращения числа служащих военного аппарата и передачи «реорганизованного» таким образом аппарата в ВСНХ появилось не на пустом месте. ВСНХ воспринял аппараты упразднённых ещё 15 ноября особых совещаний и по топливу, и по обороне — последнее к весне 1918 года занималось переводом заводов на производство мирного времени. В январе 1918 года в ВСНХ включили на правах комиссий Военно-промышленные комитеты (ВПК)[206].

Рассмотрим отдельные факты из деятельности Совнаркома и его председателя. 29 ноября 1917 года В.И. Ленин подписал постановление СНК о переводе военных заказов на хозяйственно-полезные работы. Члену коллегии Наркомата по морским делам (Наркоммора) Ф.Ф. Раскольникову поручалось экстренно отправиться в наркоматы торговли, промышленности и продовольствия «для немедленной организации заказов, которые могли бы быть переданы заводам, занятым военно-морскими сооружениями и ремонтными работами». В постановлении было указано, что «особенно спешным является производство сельскохозяйственных орудий, машин, производство и ремонт паровозов»[207].

25 ноября 1917 года СНК, заслушав доклад А.Г. Шляпникова о проекте декрета о передаче Особого совещания по обороне государства в ведение Наркомата торговли и промышленности, утвердил проект[208]. Через 2 дня СНК обсудил предложение В.И. Ленина об организации особой комиссии для проведения в жизнь социалистической политики в области финансовой и экономической. По итогам был принят ленинский же проект постановления о поручении зампреду Особого совещания по обороне большевику П.А. Козьмину, сформировать комиссию из 2–3 инженеров и направить её в Особое совещание для контроля и составления общего плана демобилизации промышленности»[209].

Не случайно, что на всех указанных заседаниях СНК не было ни одного представителя военного ведомства — вопросы демобилизации промышленности в воюющей стране мыслились как чисто экономические: все вопросы, признанные СНК военными, рассматривались только на заседаниях, на которых присутствовали представители военного ведомства[210]. Подвойский в данной ситуации проявил прозорливость, настояв 30 ноября на временном (до образования Главного экономического совета) оставлении Особого совещания по обороне в ведении Военного министерства[211].

20 декабря СНК обсуждал доклад Н.И. Подвойского (!) и П.А. Козьмина об аннулировании договоров и контрактов, заключенных Военным и Морским ведомствами, без уплаты неустоек. Именно на обсуждение этого пункта пригласили помощника комиссара Госбанка Н.П. Авилова (Глебова) (c.-д. интернационалиста), а также левых эсеров В.А. Алгасова (фактически член коллегии НКВД) и А.Л. Колегаева (нарком земледелия). По итогам с редакционными изменениями был принят как декрет проект, предложенный Козьминым[212]: договоры были аннулированы.

К зиме 1917/18 года к разработке вопросов демобилизации промышленности привлекли главные управления Наркомвоена: 7 декабря 1917 года Н.М. Потапов поручил инспектору военному инженеру Н.Г. Мальчиковскому организовать выработку главными довольствующими управлениями Военного и Морского ведомств единого для всех ведомств положения о демобилизации военной промышленности «для облегчения рабочего и промышленного кризисов»[213]. В первый выработанный проект декрета «о демобилизации военной промышленности, работающей на армию», внёс правку лично генерал А.А. Маниковский. Проектом намечалась реорганизация Особого совещания по обороне в Особое совещание по восстановлению промышленности. Из правки Маниковского видно, что генералу явно импонировала идея «взятия государством, а не отдельными предпр[иятия]ми в свои руки всей руководящей работы по восстановлению отечественной промышленности»[214]: на поставках в дореволюционный период, при пособничестве крупных военных чиновников, нажились многие нечистые на руку дельцы[215].

Основная мысль проекта о демобилизации промышленности: «немедленно приступить к нормальной деятельности тыла, и прежде всего, к переводу на мирное положение… промышленности, пока почти полностью работающей на оборону»[216].

К 13 декабря Мальчиковский представил новый проект — с учётом предложений Главного артиллерийского управления, Главного инженерного управления и Управления военно-воздушного флота. 23 декабря на заседании Особого совещания по обороне велось оживлённое обсуждение проекта с правкой А.А. Маниковского. По итогам одобрили в редакции Особого совещания по обороне проект правил о демобилизации военной промышленности[217].

23 января 1918 года СНК заслушал доклад А.Г. Шляпникова «О демобилизации промышленности». Первый пункт постановления по докладу представляет собой отредактированный В.И. Лениным проект[218]. Ключевая фраза: «Военные заказы все прекратить»![219]

В первой декаде января 1918 года В.И. Ленин, заявив, что «за несколько недель разрушены почти до основания недемократические учреждения в армии, в деревне, на фабрике», уточнил: «иного пути к социализму… нет и быть не может»[220].

Для реабилитации Подвойского необходимо было заметить, что конверсию госаппарата также первоначально планировали осуществить: нарком по иностранным делам Л.Д. Троцкий (опубликовать тайные договоры царского правительства и затем закрыть НКИД), руководство НКВД (не использовать старый аппарат МВД, а создать принципиально новый); нарком финансов Н.Н. Крестинский (подготовить Наркомфин к ликвидации). Предположение С.В. Леонова — «подобные настроения проявились при создании ВСНХ и Наркомвоена»[221] — в отношении последнего, как видим, оказалось верным.

В заключение о главной загадке «первоапрельского» послания Подвойского Ленину: почему бывший и.д. Наркомвоена хотел слить центральный военный аппарат именно с ВСНХ? Проведение взятого большевиками курса на демобилизацию промышленности было затруднено отсутствием соответствующего аппарата управления[222].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Высшие кадры Красной Армии 1917-1921"

Книги похожие на "Высшие кадры Красной Армии 1917-1921" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Войтиков - Высшие кадры Красной Армии 1917-1921"

Отзывы читателей о книге "Высшие кадры Красной Армии 1917-1921", комментарии и мнения людей о произведении.