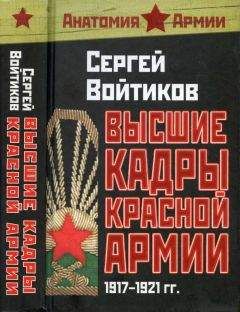

Сергей Войтиков - Высшие кадры Красной Армии 1917-1921

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Высшие кадры Красной Армии 1917-1921"

Описание и краткое содержание "Высшие кадры Красной Армии 1917-1921" читать бесплатно онлайн.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Что собой представлял «триумвират наркомов», якобы выбранных II Всероссийским съездом Советов? Как велась тайная война с Германией после подписания Брестского мира? Действительно ли левые эсеры были полусумасшедшими «революционными романтиками», стоявшими на позициях «священной войны» без регулярной армии? Как Красная Армия стала мощнейшим политическим институтом? Каков коллективный портрет «кадров Троцкого»? Как военная контрразведка стояла на страже Красной Армии? Что представляла собой оборотная сторона советского военного строительства?.. На эти и многие другие острые вопросы отвечает в своей книге историк Сергей Войтиков. Автор анализирует тот период Гражданской войны, когда управление Красной Армией проходило путь становления — от создания Комитета по делам военным и морским до масштабной реорганизации центрального аппарата управления РККА, начавшейся в феврале 1921 года.

Основана книга на многих неизвестных документах, в большинстве ранее не привлекавшихся к исследованию, впервые выявленных более чем в 40 фондах четырёх архивов: трёх федеральных и одного регионального.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

В первой декаде января 1918 года В.И. Ленин, заявив, что «за несколько недель разрушены почти до основания недемократические учреждения в армии, в деревне, на фабрике», уточнил: «иного пути к социализму… нет и быть не может»[220].

Для реабилитации Подвойского необходимо было заметить, что конверсию госаппарата также первоначально планировали осуществить: нарком по иностранным делам Л.Д. Троцкий (опубликовать тайные договоры царского правительства и затем закрыть НКИД), руководство НКВД (не использовать старый аппарат МВД, а создать принципиально новый); нарком финансов Н.Н. Крестинский (подготовить Наркомфин к ликвидации). Предположение С.В. Леонова — «подобные настроения проявились при создании ВСНХ и Наркомвоена»[221] — в отношении последнего, как видим, оказалось верным.

В заключение о главной загадке «первоапрельского» послания Подвойского Ленину: почему бывший и.д. Наркомвоена хотел слить центральный военный аппарат именно с ВСНХ? Проведение взятого большевиками курса на демобилизацию промышленности было затруднено отсутствием соответствующего аппарата управления[222].

После заключения Брестского мира началось целенаправленное строительство новой армии, но при этом процесс демобилизации промышленности стал протекать наиболее интенсивно (это было предусмотрено рядом статей мирного договора). Весной 1918 года Советское правительство планировало оставить военные заводы, существование которых не будет служить препятствием для выполнения общих хозяйственных задач; управлять этими заводами предполагалось из «главного экономического штаба» РСФСР — ВСНХ[223]. На практике созданию единой системы производства вооружений препятствовали многовластие и ведомственность: так, часть оборонных предприятий подчинялась Наркомвоену[224]. В данном контексте заявленное в телеграмме Подвойского стремление коллегии Наркомвоена реорганизовать управление и снабжение армии «на таких началах, чтобы военный аппарат не явился пережитком на народно-хозяйственном организме, но входил бы [в него] как служебные части специального назначения»[225] — было абсолютно не в русле военной политики, но позволяло решать важные для Советской России экономические вопросы. Основной заслугой коллегии Наркомвоена, согласно посланию Подвойского, было сохранение «лучшего [хозяйственного] аппарата страны», благодаря которому «в значительной мере» удалось удержать страну от «хозяйственного краха»[226].

К тому же всё в русле марксизма: экономика — это военный базис и власть. Военное ведомство обладало многомиллиардными запасами имущества. Основная идея Подвойского: сконцентрировать в едином ведомстве все рычаги управления производством (бывшему и.д. Наркомвоена просто не удалось грамотно сформулировать свою идею по причине отсутствия управленческого опыта). Подвойский планировал для построения социализма в России создать из аппарата военного снабжения аппарат гражданского управления, образовать некую военно-промышленную комиссию при Совнаркоме. Удивительно, но Подвойский со своим «прожектом» фактически предвосхитил идею Совета Труда и Обороны…

Занимаясь политическими спорами относительно строительства новой армии, коллегия Наркомвоена оказалась в ситуации политической изоляции[227]. Результаты, достигнутые партийными работниками к концу февраля — началу марта 1918 года, были налицо: аппарата нет, реальных проектов строительства реальной армии нет, сколько-нибудь реальной вооружённой силы — тоже нет. Есть лишь разнобой проектов и мнений: не комиссариат, а дискуссионный клуб, обстановку которого наглядно иллюстрирует одна из докладных записок Главковерха в Совнарком[228].

Позднее, в 1919 году, один из членов коллегии Наркомвоена — В.А. Трифонов — проанализировал первый опыт практической деятельности коллегии Наркомвоена. В.А. Трифонов констатировал, что предпринятые в начале революции попытки создать армию усилиями только большевиков по самобытным методам и способам строительства провалились: вместо армии получилась «вольница… совершенно не дисциплинированная и неспособная к сколь-нибудь регулярным действиям», что показали первые столкновения с регулярными германскими войсками во время наступления последних на Петроград. Эти события февраля 1918 года Трифонов назвал «днями отрезвления» партийных работников, отказавшихся от своих персональных представлений и признавших «старые, испытанные, рутинные» способы военного строительства. Коммунисты-революционеры, по воспоминаниям Трифонова убедились, что «армию можно заставить преследовать коммунистические цели, но нельзя её строить по-особенному, по-коммунистически»[229].

Пожалуй, единственным противником демобилизации в коллегии Наркомвоена был В.А. Антонов-Овсеенко[230].

Невероятно, но конверсия аппарата военного управления не означала отказ от строительства Красной Армии: 15 января 1918 года (почти сразу после принятия известного декрета, положившего формальное начало Красной Армии) СНК заслушал заявление Подвойского, в котором содержалось требование денег на уже начатое «в самом широком масштабе» формирование социалистической армии. Наркомвоену было постановлено перечислить 20 млн. из сумм и ассигновок военного фонда[231]. Таким образом, январём 1918 года можно датировать окончательный переход к курсу на военное строительство.

Так или иначе, в феврале 1918 года прозревшие Ленин и сотоварищи окончательно поняли, что мириться с коллегией «пролетарских наркомов» более нельзя.

Глава 4

«Все военные учреждения… находятся в полном подчинении Комитету революционной обороны страны»: кому доверить Красную Армию

Захват Нарвы и угроза Петрограду в феврале 1918 года окончательно убедили большевистское руководство, что на развал германской армии и мировую революцию всерьёз рассчитывать не следует. Точно датировать начало прозрения председателя Совнаркома В.И. Ленина практически невозможно. Документы позволяют предположить, что взгляды СНК в целом и его председателя в частности начали меняться во второй декаде декабря 1917 года.

В фонде Управления делами Наркомвоена (РГВА) нами обнаружен машинописный отпуск отношения Наркоммору с разъяснением плана СНК по демобилизации промышленности. Документ датирован 11 декабря 1917 года и подписан: «Народный комиссар». В принципе, автором отношения мог быть любой член коллегии Наркомвоена[232]. Предположительно, автором был действительно нарком — только не наркомвоен, а комиссар по демобилизации — М.С. Кедров, чьи материалы отложились в деле. В отношении подвергнуто критике официальное объявление Морского Генерального штаба (Генмора) — «Рабочие, демобилизуйте промышленность», подписанное комиссаром Генмора Ф.Ф. Раскольниковым[233]. Автор документа пояснил: «В настоящее время в военном ведомстве разрабатывается проект секретного декрета о демобилизации промышленности, впредь до подписания которого сообщение в печати каких бы то ни было сведений об этом представляется крайне нежелательным», а потому обращение Ф.Ф. Раскольникова открывает секретные сведения о военных приготовлениях. Самое главное — автор указал, что это объявление, совершенно отвергает необходимость всяких работ по обороне, «коренным образом» расходится с намерениями Совнаркома[234]. Из документа следует, что демобилизация промышленности не означала в действительности отказ от военного строительства[235]. Естественно, и в конверсии аппарата военного управления не было никакой надобности. А 16 декабря СНК заслушал доклад Н.В. Крыленко «О переходных формах устройства армии в период демобилизации» — почти уникальный случай: в части постановлений зафиксирован обмен мнений. Вопреки сложившейся практике и принципам работы В.И. Ленина[236], никакого решения принято не было[237]. Краткость протокольных записей не позволяет «услышать» обсуждение доклада Главковерха, но, скорее всего, или члены Совнаркома просто не пришли к общему знаменателю, или Крыленко удалось ненадолго превратить в «дискуссионный клуб» и Совнарком.

Об изменении взглядов В.И. Ленина косвенно свидетельствует его решение отложить пункт повестки заседания Совнаркома 13 декабря 1917 года о создании демобилизационного центра[238]. 18 декабря 1917 года СНК принял ленинский проект резолюции, которая, в том числе, предусматривала «усиленные меры по реорганизации армии при сокращении её состава и усилении обороноспособности»[239].

Окончательный отход от концепции демобилизации промышленности составители сборника «Военная промышленность в России в начале XX в.» датируют 21 февраля 1918 годом — принятие декрета «Социалистическое отечество в опасности» зафиксировало изменения военно-политической обстановки, перед организациями военной промышленности встали новые задачи[240].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Высшие кадры Красной Армии 1917-1921"

Книги похожие на "Высшие кадры Красной Армии 1917-1921" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Войтиков - Высшие кадры Красной Армии 1917-1921"

Отзывы читателей о книге "Высшие кадры Красной Армии 1917-1921", комментарии и мнения людей о произведении.