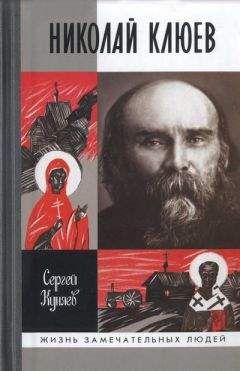

Сергей Куняев - Николай Клюев

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Николай Клюев"

Описание и краткое содержание "Николай Клюев" читать бесплатно онлайн.

Николай Клюев — одна из сложнейших и таинственнейших фигур русской и мировой поэзии, подлинное величие которого по-настоящему осознаётся лишь в наши дни. Религиозная и мифологическая основа его поэтического мира, непростые узлы его ещё во многом не прояснённой биографии, сложные и драматичные отношения с современниками — Блоком, Есениным, Ивановым-Разумником, Брюсовым, его извилистая мировоззренческая эволюция — всё это стало предметом размышлений Сергея Куняева, автора наиболее полной на сегодняшний день биографической книги о поэте. Пребывание Клюева в Большой Истории, его значение для современников и для отдалённых потомков раскрывается на фоне грандиозного мирового революционного катаклизма, включившего в себя катаклизмы религиозный, геополитический и мирочеловеческий.

знак информационной продукции 16+

Десятого февраля 1916 года Есенин и Клюев в литературном кружке слушательниц Императорского женского педагогического института познакомились с профессором Павлом Никитичем Сакулиным, известным учёным-филологом. Впечатление профессора от бесед с поэтами и чтения их книг позже воплотилось в его статье «Народный златоцвет», напечатанной в мае в журнале «Вестник Европы». В ней во многом расставляются основополагающие акценты в разговоре как о народной поэзии, так и о поэзии Сергея Есенина и Николая Клюева.

Но прежде чем обратиться к статье Сакулина, вспомним о безымянной статье «Умирающая русская песня», напечатанной в журнале «Москва» в сентябре 1913 года.

«Народная песня — это живая художественная летопись народной жизни. Только в ней и сказывались таившиеся в народе творческие возможности, творческие силы… И вот теперь эта народная песня, эта художественная исповедь народа умирает с каждым днём, с каждым часом. Вместе с отхожими промыслами, с железными дорогами, с фабриками и заводами, угрюмые трубы которых высятся теперь и среди полей, вместе с каменными городами — в глухие деревенские углы, в крестьянские низы пробирается развязная, цинично-развратная пьяная фабричная частушка. Крикливая, пришла она и воцарилась на деревенской улице, на крестьянских свадьбах, на очаровательных, полных непосредственного увлечения „посиделках“ (беседах) молодёжи, и утвердилась во всех значительных моментах деревенской жизни, в обрядностях, для которых народная фантазия сложила свои особые, обвеянные глубоким поэтическим вдохновением песни.

Чтобы понять, какая красота уходит из жизни, нужно попасть в далёкие медвежьи углы, сохранившие ещё свой неприкосновенный облик, и здесь слушать народных певцов, число которых с каждым годом всё уменьшается. Деревня начинает забывать свои прекрасные песни».

Трудно не заметить, что отдельные места этой статьи типологически совпадают с текстом будущего есенинского трактата «Ключи Марии». Трудно также отделаться от мысли, что «Ключи Марии» начали складываться уже в 1916 году под впечатлением бесед с Клюевым, который также горевал о гибели старой русской песни и терпеть не мог частушку, под впечатлением от его «Избяных песен», которые более всего любил Есенин в клюевской поэзии, — и в своеобразном отталкивании от статьи Сакулина, возражавшего против подобного «пессимизма».

«Поэтическое творчество русского народа не замерло: оно приняло лишь новые формы. Предаваться печальным ламентациям решительно нет никакого основания. Замечательно, что те, кому удаётся глубже заглянуть в творческую душу народа, возвращаются из деревни не с хмурыми лицами, а с запасами самых бодрых впечатлений… О. Э. Озаровская не иначе выражается о своём посещении Севера, как о поездке „за жемчугом“… Ошибочность ходячих представлений об „упадке“ народной поэзии объясняется, во-первых, давней привычкой судить о народе как бы огульно, а во-вторых, недостаточной осведомлённостью. По ложной традиции „народ“ мыслится как слитая воедино масса. Этого никогда не было, нет и теперь… Традиционная поэзия не является в руках народа мёртвым капиталом, а находится в состоянии непрерывной переработки, и народная память хранит лишь то, что теперь продолжает говорить его сердцу и уму…

Во всех отмеченных стадиях и формах так наз. народной поэзии мы видим продукты творчества отдельных личностей, усвоенные массой и устно распространяемые.

Имена этих поэтов из народа остаются по большей части неизвестными. Но всегда были, есть и теперь поэты, имена которых спасены от забвения. Степень их самобытности, так сказать, „народности“, до бесконечности разнообразна. Некоторые совершенно утратили своё „народное“ лицо, слились с общей массой литераторов. Таких, окультуренных, писателей в современной печати действует очень много. Рядом с ними найдутся, однако, и такие, которые, свободно, развернув свою поэтическую индивидуальность, не порвали с народной почвой, творя в народном стиле и часто для народа».

К последним Сакулин отнёс и Клюева, и Есенина.

В своём протесте против «ходячих представлений об „упадке“ народной поэзии» Сакулин был отчасти прав, но не меньшая правда была и на стороне поэтов, отчётливо представлявших себе процесс «разложения» старонародного творчества. Клюев знал, что говорил, произнося уже после революции речь в Вытегорском красноармейском клубе «Свобода»: «Триста годов назад, когда мужику ещё было где ухорониться от царских воевод да от помещиков, народ понимал искусство больше, чем в нынешнее время. Но приказная плеть, кабак государев, проклятая цигарка вытравили, выжгли из народной души чувство красоты, прощёную слёзку, сладкую тягу в страну индийскую… А тут ещё немец за русское золото тальянку заместо гуслей подсунул — и умерла тиха-смирна беседушка, стих духмяный, малиновый. За ним погасли и краски, и строительство народное. Народился богатей-жулик, мазурик-трактирщик, буржуй треокаянный. Сблазнили они мужика немецким спинджаком, галошами да фуранькой с лакировкой, заманили в города, закабалили обманом по фабрикам да заводам; ведомо же, что в 16-тичасовой упряжке не до красоты, не до думы потайной. И взревел досюльный баян по-звериному:

Шёл я верхом, шёл я низом, —

У милашки дом с карнизом,

Не садись, милой, напротив —

Меня наблевать воротит».

Но в отношении «ложной традиции», по которой «народ мыслится как слитая воедино масса», Сакулин был прав «на все сто». Подтверждением тому служит хотя бы письмо Владислава Ходасевича Александру Ширяевцу, которое и поныне служит блестящей иллюстрацией того отношения к народной поэзии, против которого и была направлена статья «Народный златоцвет».

В декабре 1916 года Ширяевец послал Ходасевичу свою книгу «Запевка» с просьбой высказать своё мнение. Ходасевич и высказал: «Мне не совсем по душе весь основной лад Ваших стихов, — как и стихов Клычкова, Есенина, Клюева: стихи „писателей из народа“. Подлинные народные песни замечательны своей непосредственностью. Они обаятельны в устах самого народа, в точных записях. Но, подвергнутые литературной, книжной обработке, как у Вас, у Клюева и т. д., — утрачивают они главное своё достоинство — примитивизм. Не обижайтесь — но ведь всё-таки это уже „стилизация“. И в Ваших стихах, и у других, упомянутых мной поэтов, — песня народная как-то подчищена, выхолощена. Всё в ней новенькое, с иголочки, всё пестро и цветисто, как на картинках Билибина. Это — те „шёлковые лапотки“, в которых ходил кто-то из былинных героев, — Чурило Пленкович, кажется. А народ не в шёлковых ходит, это Вы знаете лучше меня.

Народная песня в народе родится и в книгу попадает не через автора. А человеку, уже вышедшему из народа, не сложить её. Писатель из народа — человек, из народа ушедший, а писателем ещё не ставший. Думаю — для него два пути: один — обратно в народ, без всяких поползновений к писательству; другой — в писатели просто. Третьего пути нет… Да по правде сказать — и народа-то такого, каков он у Вас в стихах, скоро не будет… У России, у русского народа такое прекрасное будущее, что ему (будущему) служить да служить. А старое — Бог с ним… И тот, кто вздумал бы с Вашего места вернуться в народ, — тому пришлось бы только допевать последние старые песни, которые самому народу скоро сделаются непонятны… Хоровод — хорошее дело, только бойтесь, как бы не пришлось Вам водить его не с „красными девками“, а сам-друг с Клюевым, пока Городецкий барин снимает с Вас фотографии для помещения в журнале „Лукоморье“ с подписью: „Русские пейзане на лоне природы“».

Через несколько лет Сергей Есенин в разговоре с Юрием Либединским по-своему как бы заочно ответил на подобные рассуждения: «…Вот ещё глупость: говорят о народном творчестве как о чём-то безликом. Народ создал, народ сотворил… Но безликого творчества не может быть. Те чудесные песни, которые мы поём, сочиняли талантливые, но безграмотные люди. А народ только сохранил их песни в своей памяти, иногда даже искажая и видоизменяя отдельные строфы. Был бы я неграмотный — и от меня сохранилось бы только несколько песен».

И напрасно Ходасевич не пожелал вспомнить ни «Тонкую рябину» И. Сурикова, ни «Песню разбойника» А. Вельтмана, ни «Среди долины ровныя» А. Мерзлякова, ни «Дубинушку» А. Ольхина, ни «То не ветер ветку клонит…» С. Стромилова, ни своих любимых «Коробейников» Н. Некрасова (маленький отрывок из большой поэмы стал воистину народной песней)… Интересно, кстати, вспоминал ли Владислав Фелицианович, когда писал уже за границей мемуар о Есенине, где привёл и свою переписку с Ширяевцем, строки о «прекрасном будущем русского народа» — к каковому «будущему» он не пожелал вернуться из-за рубежа?..

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Николай Клюев"

Книги похожие на "Николай Клюев" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Куняев - Николай Клюев"

Отзывы читателей о книге "Николай Клюев", комментарии и мнения людей о произведении.