Маргарита Сабашникова - Зеленая Змея

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Зеленая Змея"

Описание и краткое содержание "Зеленая Змея" читать бесплатно онлайн.

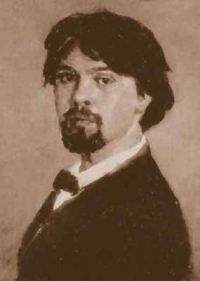

Сабашникова (Волошина) Маргарита Васильевна (1882–1973). Одна из первых русских учениц Рудольфа Штейнера. Дочь богатого русского промышленника В.М. Сабашникова. Жена поэта М.А. Волошина. Талантливая художница. Строительница Первого Гетеанума. С 1922 г. жила в эмиграции большей частью в Штуттгарте. Автор книги "Зеленая змея".

Маргарита Сабашникова родилась в Москве в купеческой семье. Детство провела за границей, много путешествовала по России. Занималась живописью и иконописью. В 1905 г. познакомилась с Р. Штейнером и стала убежденной приверженицей антропософии. В 1906 г. вышла замуж за М. Волошина, вместе с ним переехала в Петербург и поселилась на «Башне» Вяч. Иванова. Сложные отношения с Л. Зиновьевой-Аннибал и Вяч. Ивановым, за которого после смерти Лидии Сабашникова надеялась выйти замуж, привели в конечном счете к разрыву брачных уз с М. Волошиным, что не мешало бывшим супругам поддерживать приятельские отношения. В период Первой мировой войны Сабашникова жила в Швейцарии, принимала участие в постройке Гетеанума в Дорнахе. После Февральской революции вернулась в Россию, откуда уехала в Германию в конце 1922 г. В эмиграции Сабашникова занималась религиозной и светской живописью. Ей принадлежит книга воспоминаний (1954). Стихи Сабашниковой, написанные под влиянием увлечения Вяч. Ивановым и его теорией дионисийства, были опубликованы в альманахе «Цветник Ор. Кошница первая» (1907). В 1913 г. вышла книга Сабашниковой «Святой Серафим», представляющая популярное изложение биографии знаменитого русского святого, деяния которого послужили основой для поэмы М. Волошина «Святой Серафим».

Думая теперь о моем тогдашнем состоянии, я вижу свою полную несостоятельность на мною самой избранном пути. Отказаться от своего узкого чувства самости — нелегко. А в присутствии Знающего, даже если он этого и не требует, приходишь к порогу мира, где всякому упорству в эгоистическом приходит конец.

В то время Рудольф Штейнер часто ездил в Германию в связи с подготовкой движения "За трехчленность социального организма". Наша жизнь в Дорнахе, отрезанная от мира, представлялась мне каким-то сектантством, отворачивающимся от жизни. Кто — кроме Михаила Бауэра — интересовался еще культурной жизнью современности? Кто еще хотел самостоятельно разбираться в явлениях этой современности? Мы уже заранее все знали, ничего не переживая сами, всегда между нами и бытием стояла цитата из Рудольфа Штейнера. Но не стремился ли сам Рудольф Штейнер как раз к противоположному? И не должна ли я искать собственного опыта жизни?

Все это жило во мне, и я решила "на несколько месяцев" поехать в Россию. Я убеждала себя, что мой долг — рассказать в России правду о войне тем моим знакомым, которые в это время начали играть заметную политическую роль. Я уже четыре года не была в России. Я считала также, что не должна спрашивать совета Рудольфа Штейнера, так как это путешествие через Англию в Норвегию, вследствие военных действий на море, связано с опасностью; всю ответственность я должна взять на себя. В январе 1917 года был призван Трапезников. Я решила воспользоваться этим случаем чтобы не ехать одной. Когда я пришла к Рудольфу Штейнеру проститься, он спросил меня, закончила ли я свою работу в куполе. "Свою композицию я закончила, а к тому времени, когда другие продвинутся так, что мы сможем согласовать целое, я надеюсь вернуться". И прибавила нерешительно: "Хотя кто знает — что может случиться!" — И это я говорила Знающему! — "Да, — заметил он с улыбкой, — никто не знает, что может случиться. Поэтому, не правда ли, нет никаких причин сидеть пришпиленным на одном месте?" Эту фразу я приняла за одобрение моего намерения. Прощаясь, он сказал мне еще: "Что бы ни случилось — в Духе мы всегда будем вместе!".

Книга 6. Тень великана

Взбаламученное отечество

В Россию надо было ехать через Париж, Лондон и Скандинавию. Трапезников, тяжело переживавший свою вынужденную разлуку с Дорнахом — Россия его страшила, — считал мое решение легкомыслием. Всегда ко мне дружески расположенный, он был теперь раздражен и неприветлив.

В тумане морозного утра я увидела так мне знакомые силуэты Парижа, но это были призраки; это была тень Парижа в царстве Аида. Все часы показывали разное время. На улицах редко встречался автомобиль, лишь старомодные пролетки с хромающими лошадьми. Почти на всех дамах — длинные траурные вуали, немногочисленные мужчины — либо раненые, либо отпускники. Поэтому везде видно много черного. Для жизнерадостных французов необычайна была молчаливость в трамваях и ресторанах. В их глазах я видела решимость и серьезность, вокруг рта — складку ожесточенной воли. Из-за плохой организации Париж в ту, особенно холодную, зиму оставался без угля. Женщины, занятые непривычной мужской работой по очистке улиц, на транспорте и почте, выполняли ее терпеливо и самоотверженно — что вообще не свойственно французским женщинам этого слоя. В бедствии обнаружилось теперь благородство древней героической нации.

В день нашего приезда Германия объявила полную блокаду. Из-за опасностей морского путешествия женщинам не давали виз в Англию. Трапезников уехал в Лондон один. Недели пришлось мне ждать разрешения вернуться в Швейцарию. Когда же оно было, наконец, получено, я поехала не в Дорнах, так как Рудольфа Штейнера там не было, а в Энгадин. Впервые видела я эту любимую страну зимой. Над снегами, сиявшими ослепительной белизной, разверзалась бездна неба, темно-синяя, почти грозная. Замерзшие водопады образовывали неподвижные складки, как на одеждах архаических греческих статуй. С детства я помнила Сент-Мориц как маленькую деревушку с одной скромной гостиницей. Теперь я увидела мертвый город. Из-за войны гигантские отели были закрыты и походили на ассирийские мавзолеи. Мне казалось, что с тех пор прошло не двадцать три года, а двести тридцать лет, и я стала свидетелем возникновения и гибели целой цивилизации. Я сама была здесь как бы вырвана из жизни и перенесена к границам бытия, в безмолвие вечности. И в этот замерзший мир газеты принесли невероятную весть: в России — революция, самодержавие свергнуто. Я не поверила первым сообщениям и ждала опровержений. Но газеты продолжали сообщать о неслыханных событиях. Я читала о решениях Думы, об отречении царя, об образовании Временного Правительства с председателем князем Львовым. Я надеялась: теперь скоро будет заключен мир.

В маленьком пансионе кроме меня жила семья немецкого офицера, который был на фронте. Дамы обсуждали события только с одной стороны: могут ли они приблизить мир. Больше их ничего не интересовало. Вечное безмолвие гор вокруг меня при той буре в душе, которую вызывали эти известия, стало мне невыносимо. Я часто заходила в таверну, где обедали кучера почтовых экипажей. Здесь я встречала совсем другое отношение к происшедшему. Здесь спорили и много расспрашивали о России.

Весной я получила через Швецию письмо от отца: "У нас чудеса! В один миг русский народ отказался от водки. В один миг исчезло самодержавие. Россия свободна! Люди на улицах, как братья, обнимаются и целуются, как на Пасхе. Поздравляют друг друга с великой, бескровной Русской Революцией!" А я здесь совершенно отрезана от России! Приятельница из Дорнаха написала мне, что скоро из Цюриха через Германию и Швецию отправляется в Петербург экстерриториальный поезд для тех, кто выступал против войны. Два таких поезда с эмигрантами уже отправлены. Я пошла по указанному адресу. "Есть ли у Вас заслуги перед революцией?" — спросили меня. — "Нет, насколько я знаю". — "Тогда Вы не можете ехать". В огорчении я ушла, но тотчас же вернулась и сказала: "Я вспоминаю: у меня есть заслуга перед революцией, если Вы сочтете это заслугой. Пользуясь знакомством с гейерал-губернатором Джунковским, я смогла освободить нескольких политических заключенных из тюрьмы", Ссылка на генерал-губернатора Джунковского была в данном случае, может быть, не очень уместна, но этим людям было важно включить в состав уезжавших несколько частных лиц, не принадлежащих к партии и могущих оплатить свой проезд. Так мои заслуги были признаны.

На вокзале — толкучка уезжающих и провожающих. Швейцарский социалист Гримм ехал с нами в поезде в качестве представителя нейтральной страны. На границе вошли восемь немецких солдат — нас охранять. С глубоким волнением смотрела я на эту страну Германию, ставшую для меня священной. В те летние дни она предстала мне чудесным садом. На лугах я видела русских военнопленных, работающих на покосе, но на станциях, мимо которых мы проезжали, не было ни души: по строгому распоряжению военных властей к нам никого не допускали. На обед солдаты приносили нам бесплатно хороший мясной суп с хлебом, вероятно, для того, чтобы в России мы могли засвидетельствовать, что в Германии не голодают. Об историческом значении этого поезда и о причинах, побуждавших Людендорфа организовать это путешествие, я в то время не имела ни малейшего представления. Я не знала, что с первым из этих поездов в Россию уехал Ленин и другие большевистские лидеры. В нашем поезде ехали отставшие, с семьями, большей частью грязные, нервные и дерзкие люди; это было как бы прелюдией к предстоящим переживаниям.

Со шведской границы, где нас покинул Гримм и немецкие солдаты, началась нужда. Ни на одной из маленьких станций, где мы останавливались на запасных путях, нельзя было достать ничего съестного. Так начались бессонные ночи и голодные дни. Только в двух больших городах мы, как возвращающиеся на родину социалисты, были встречены с почетом. На перроне нас ждала прекрасно сервированная еда, и красивые высокие голубоглазые шведы-социалисты произносили торжественные речи. Мои попутчики — все эти изголодавшиеся, немытые, небритые, растрепанные люди — набросились, как дикари, на еду. Благодарственной речи в ответ на приветствия и в помине не было. Мне было стыдно ужасно, но пришлось ограничиться только тем, чтобы лично поблагодарить этих господ.

Наше путешествие в вагонах четвертого класса, прицепляемых к товарным поездам, длилось много дней и ночей. В Стокгольме из русского Консульства сообщили, что нам не дадут разрешения на Въезд в Россию. Там ветер переменился: Керенский готовил наступление. Знакомые шведы, с которыми я повидалась" советовали мне вернуться или остаться здесь, так как они слышали, что в России голод. Нет, этого я никак не хотела! Наконец, разрешение было все же получено. И возобновилось наше мучение! Перед финской границей мои спутники организовали хор и репетировали Интернационал, так как ожидалась торжественная встреча.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Зеленая Змея"

Книги похожие на "Зеленая Змея" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Маргарита Сабашникова - Зеленая Змея"

Отзывы читателей о книге "Зеленая Змея", комментарии и мнения людей о произведении.