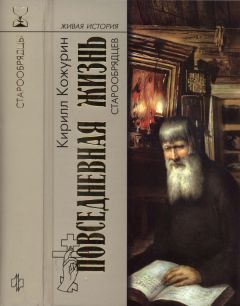

Кирилл Кожурин - Повседневная жизнь старообрядцев

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Повседневная жизнь старообрядцев"

Описание и краткое содержание "Повседневная жизнь старообрядцев" читать бесплатно онлайн.

Для многих старообрядчество представляется сегодня чем-то заведомо отсталым, принадлежащим давно ушедшей эпохе. Страшные лесные «гари» — добровольные сожжения десятков и сотен людей в прошлом; какие-то неграмотные старухи, продолжающие непонятно зачем креститься двумя перстами и запирать свои колодцы на замок; фанатики, отгородившиеся от мира… Но представление это, сложившееся под влиянием официальной пропаганды (сначала миссионерской, затем советской), далеко от истины. Мало кто знает, что лишь благодаря старообрядцам удалось сохранить такие чудеса отечественной культуры, как древнерусская иконопись и знаменное пение, многие традиционные народные промыслы; что самыми выдающимися русскими предпринимателями XIX — начала XX века были как раз выходцы из старообрядцев — знаменитые династии Морозовых и Рябушинских, Гучковых и Солдатенковых. Особенно глубокие корни старообрядчество пустило на Русском Севере, долгие годы служившем «заповедником» традиционной культуры, ныне переживающей своё возрождение.

О прошлом и настоящем «истинного православия», о повседневной жизни староверов XVIII–XIX веков и наступившего XXI столетия рассказывается в этой книге. И как нельзя более актуально звучит главный вывод её автора: тот бесценный духовный опыт, который староверы вынесли из своего «ухода», должен стать достоянием всего человечества — возможно, это последний шанс не только для находящейся в глубоком духовном кризисе России, но и для агонизирующего Запада, основательно забывшего о своём христианском происхождении.

Староверы пытались найти обоснование своего «бессвященнословного состояния» прежде всего в Священном Писании, искали они подобные прецеденты и в истории Церкви. Ссылались на книгу пророка Исаии, где содержится пророчество о прекращении священства: «Оставлена будет дщи Сионя, яко куща в винограде, и якоже хранилище в вертограде, и яко град обстоим» (Ис., 1). Святой Ипполит, папа Римский, приводил на это место такое толкование: «Виждь, рече, пророка возлюбленне осияние, еже прежде колицех родов о времени предрече. Небó о иудеох сие слово пророчествова, ниже о Сионе граде, но о святей церкви. Сион бо церковь, сиречь юже от язык приведшуюся невесту вси пророцы показаша» (Соборник Большой, л. 120).

Аналогичное пророчество находили и у пророка Аввакума: «Зане смокви плода не сотворят и не будет плода в виноградех. Солжет древо маслинное и поля не сотворят яди. Оскудеша овцы от пищи и не будет волов при яслех» (Авв., 3). По толкованию Святых Отцов, волы означают здесь епископов, как Петр и Павел названы волами: «Петр и Павел впряжена вола церковная, иже добрую куплю вселенней принесше, иже крест вместо ярма вземше» (Пролог, июнь, 29 день, в похвальном слове). Яслями Писание именует церковные алтари, как свидетельствует Поучительное Евангелие на Рождество Христово (л. 498 об.).

В самом Евангелии находили слова, прямо говорящие о священстве: «Вы есте свет миру… Вы есте соль земли, аще же соль обуяет, чим осолится? Ни во что же будет к тому, точию да изсыпана будет вон, и попираема человеки» («Вы — свет мира… Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь её солёною? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить её вон на попрание людям»; Мф. 5,13–14). Под «солью» здесь понималось священство, содержащее поучительное слово. Если соль «обуяет», то есть примет чуждые Церкви Христовой учения, то тогда лишь остаётся «иметь соль в себе», как о том говорит Спаситель: «Имейте соль в себе и мир имейте между собою» (Мф. 9,50).

Об этом ещё определённее говорит такой великий церковный авторитет, как святой Иоанн Златоустый: «Если епископ не находится среди своего стада, чтобы руководствовать им, пусть овцы сами возьмут на себя обязанности пастыря. Робкие, которые ссылаются на этот предлог, уклоняясь от собраний, изменяют долгу веры». В этом случае, исполнив заповеди Божии, верные обрящут себе пастырем Самого Бога.

Исторические прецеденты подобного «бессвященнословного состояния» также имелись. Например, после заключения в 1595 году Брестской унии между католиками и православными Юго-Западной Руси там не осталось ни одного православного епископа, поскольку все они признали главенство римского папы. Четверть века простые верующие, оставшиеся верными православию, обходились без пастырского окормления, и лишь в 1620 году иерусалимский патриарх Феофан IV восстановил церковную иерархию. Поддерживая православный народ Малороссии, константинопольский патриарх Иеремия писал в послании к ним: «Спасайтеся, братия моя, сами, а пастырьми спастися не можете. Спасайтеся, братия моя возлюбленныя, верное стадо Христово, роде избранный, язык святый, царское освящение, людие обновленыя, русский благочестивый народе, спасайтесь заповедьми евангельскими, спасайтесь законом отеческим, спасайтесь честным и целомудренным житием»[264].

Духовное наставничество как особый институт выделилось у староверов-беспоповцев достаточно рано. В постановлениях Новгородского собора 1694 года наставнику, или духовному отцу[265], отводилась особая роль — он мог крестить, исповедовать, налагать епитимии и даже отлучать от Церкви. Так называемые польские федосеевцы практиковали выборы духовного наставника приходом и благословение его прежде бывшим наставником на церковное служение. В 1752 году на Польском соборе этот обычай был возведён в правило. К наставнику предъявлялись следующие требования: «…Еже вместо священника избирати от простолюдин, благоговейна православна добродетельна исполненных лет суща мужа. Благословенну ему мощно быти на Духовное дело и службу, сиречь крестити, и покаяние творити верным людям, кроме иерейскаго действия: церковну службу божественную пети яко иноку просту и не освященну: недерзая ни литургии ни молитв, ни ектеней ни возгласов, ни разрешительных молитв, ни ино любо что иерейское творити»[266]. При этом избранному церковным народом наставнику давалось наименование «настоятель». От него требовалось вести жизнь по иноческому уставу — в посте, воздержании и безбрачии.

Любопытно, что у староверов северо-востока Речи Посполитой с 1678 года до середины XIX века существовало звание «общего пастыря древлеправославных христиан Литвы и Курляндии», свидетельствовавшее о «преемственности церковного наставничества от русского дониконовского православия и его сохранении в традиции последовательной передачи этого звания одному из достойнейших наставников края»[267]. Варковский собор 1832 года осудил практику келейного благословения одного наставника другим, определял уровень грамотности кандидата в духовные отцы, а также обязал лиц духовного звания «имети о себе ставильную грамоту». Тогда же был оформлен и порядок отрешения наставника от должности — для этого необходим был общий духовный совет, состоящий из шести настоятелей и духовного отца отрешаемого.

Особо остро вопрос о наставниках ставился на Первом и Втором Всероссийских соборах христиан-поморцев соответственно в 1909 и 1912 годах. Первый Всероссийский собор 1909 года, подтвердив главные положения вероучения ранних поморских отцов о пришествии «духовного антихриста» и о неприятии священства от господствующей церкви, вместе с тем вынес постановление о статусе наставников как духовных руководителей общины, «достойных всякой чести и почитания». При этом собор счёл их стоящими выше «простецов», из-за чего впоследствии завязалась достаточно оживлённая полемика, и уже на Втором Всероссийском соборе 1912 года такая формулировка была изменена: «Наставники, или духовные отцы и руководители, стоящие во главе христианских приходов, должны почитаться как не имеющие священнослужительской степени, нерукоположёнными пастырями Церкви. Духовные права и обязанности наставников определяются Священным Писанием, до нерукоположённых пастырей относящихся, и обычаем, оставленным Церкви блаженной памяти предками нашими. Избрание народное и благословение отца духовного на служение Церкви возводит наставника на почётное и первенствующее место в приходе».

Согласно постановлению Второго Всероссийского собора поморцев, обязанности духовного наставника заключаются в исполнении церковных таинств (которые по церковным правилам дозволено совершать мирянину), предстоятельстве при богослужении, в управлении клиросом и приходом, в церковном учительстве и в наблюдении за религиозным и нравственным порядком в общине или приходе.

На протяжении XVIII–XIX веков по своему внешнему виду старообрядческие наставники ничем от простых крестьян или же мещан не отличались. Виленский съезд 1906 года установил особую форму одежды для наставников: летнюю и зимнюю — чёрную, так называемый азям, или кафтан, верхнюю — тоже чёрную — полукафтан без пояса. Летом на голове следовало носить низкую шляпу с широкими полями, а зимой — чёрную «каракуловую» шапку с дном чёрного сукна[268].

Крещение

Староверы признают все семь церковных таинств, которые существовали в дораскольной Церкви и перечислены в книге «Большой Катихизис»: 1) крещение, 2) утвержение (или хризма), то есть миропомазание, 3) священничество, то есть рукоположение, или чин причетнический, 4) божественное причащение, то есть благодарение (евхаристия), 5) исповедание, или покаяние, 6) законный брак (венчание), 7) маслоосвящение, или последнее елеосвященное помазание (соборование)[269]. Однако из-за отсутствия священства они «по нужде» содержат только два из семи таинств, без которых, по их убеждению, невозможно спастись, — крещение и покаяние.

Крещение — главное христианское таинство, через которое человек входит в Церковь, рождаясь для новой жизни, и единственное из церковных таинств, упомянутое в Никео-Цареградском Символе православной веры. Крещение — второе рождение, рождение духовное и, следовательно, sub specie aetenitatis[270] более важное, чем рождение первое, естественное.

Согласно церковным правилам в случае нужды крещение могут совершить и простой мирянин, и даже женщина. В «Поморских ответах» и «Щите веры» приводится множество случаев из истории Церкви Христовой, когда крещение совершали не только нерукоположённые мужи и жёны, но некоторые по нужде даже сами себя крестили. Упомянем лишь самые известные случаи. Во время земной жизни Исуса Христа апостолы, ещё не имевшие рукоположения, крестили, как о том свидетельствует евангелист Иоанн Богослов: «Исус сам не крещаше, но ученицы Его» (Ин. Зач. 11). Апостол Павел крестился от Анании, не имевшего священства. Святая Мариамия, сестра святого апостола Филиппа, крестила многих. Святой мученик Галактион крестил свою обручницу и раба Евтолмия. Святой мученик Созонт многих крестил. Святой Афанасий Великий в детском возрасте детей крестил. Сами себя крестили равноапостольная святая первомученица Фекла, мученица Дросида, мученик Порфирий, преподобный Феофан.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Повседневная жизнь старообрядцев"

Книги похожие на "Повседневная жизнь старообрядцев" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Кирилл Кожурин - Повседневная жизнь старообрядцев"

Отзывы читателей о книге "Повседневная жизнь старообрядцев", комментарии и мнения людей о произведении.