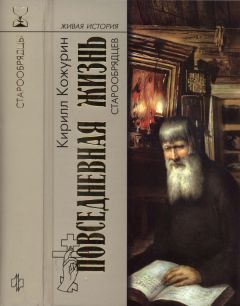

Кирилл Кожурин - Повседневная жизнь старообрядцев

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Повседневная жизнь старообрядцев"

Описание и краткое содержание "Повседневная жизнь старообрядцев" читать бесплатно онлайн.

Для многих старообрядчество представляется сегодня чем-то заведомо отсталым, принадлежащим давно ушедшей эпохе. Страшные лесные «гари» — добровольные сожжения десятков и сотен людей в прошлом; какие-то неграмотные старухи, продолжающие непонятно зачем креститься двумя перстами и запирать свои колодцы на замок; фанатики, отгородившиеся от мира… Но представление это, сложившееся под влиянием официальной пропаганды (сначала миссионерской, затем советской), далеко от истины. Мало кто знает, что лишь благодаря старообрядцам удалось сохранить такие чудеса отечественной культуры, как древнерусская иконопись и знаменное пение, многие традиционные народные промыслы; что самыми выдающимися русскими предпринимателями XIX — начала XX века были как раз выходцы из старообрядцев — знаменитые династии Морозовых и Рябушинских, Гучковых и Солдатенковых. Особенно глубокие корни старообрядчество пустило на Русском Севере, долгие годы служившем «заповедником» традиционной культуры, ныне переживающей своё возрождение.

О прошлом и настоящем «истинного православия», о повседневной жизни староверов XVIII–XIX веков и наступившего XXI столетия рассказывается в этой книге. И как нельзя более актуально звучит главный вывод её автора: тот бесценный духовный опыт, который староверы вынесли из своего «ухода», должен стать достоянием всего человечества — возможно, это последний шанс не только для находящейся в глубоком духовном кризисе России, но и для агонизирующего Запада, основательно забывшего о своём христианском происхождении.

Видным библиофилом, ценителем и собирателем русского искусства был старообрядец поморского согласия Максим Екимович Синицын (1864–1934). Он родился в городе Режице (ныне — Резекне, Латвия), в семье печника. В 14 лет начал осваивать ремесло каменщика, к тридцати годам стал крупным строительным подрядчиком. В Москве он построил здание Почтамта на Мясницкой улице, в Петербурге — дом Купеческого банка на Невском и музей Министерства путей сообщения на Садовой, 50 (ныне — Музей железнодорожного транспорта). С 1890 года Синицын стал собирать книги, иконы, предметы старины. Древние иконы новгородского письма украшали иконостас его домашней моленной на Вокзальной улице. По его заказу ученик Репина художник К.А. Вещилов написал картину «Протопоп Аввакум». В 1915 году издал свой обширный труд на 655 страницах «В защиту старой веры. Старообрядческий вопрос в освещении периодической печати 1905–1910 гг.».

Старообрядческие купцы и промышленники занимались не только собиранием старинных книг и рукописей, но и изданием новых. Представитель московского купеческого рода старообрядцев белокриницкого согласия Солдатенковых, коммерции советник Кузьма Терентьевич Солдатенков (1818–1901) был владельцем 16 лавок в Москве, торговавших бумажной пряжей. Он был знаменит как книгоиздатель, коллекционер икон и новой русской живописи, хранившихся в его доме на Мясницкой, 37. В этом доме была домовая моленная, в которой хозяин исполнял обязанности уставщика. После его смерти наследникам осталось 8 миллионов рублей. Библиотека, которую он собирал с 1840-х годов и которая насчитывала 8 тысяч книг и 15 тысяч журналов, а также собрание картин (230 полотен русских и иностранных художников) были завещаны Румянцевскому музею (ныне в Третьяковской галерее, Русском музее и ряде других музеев). Немалая сумма была отдана на строительство крупнейшей в Москве Солдатенковской (ныне Боткинской) больницы. Очень велики были средства, исправно выделявшиеся Солдатенковым на нужды старообрядчества.

В начале 1850-х годов он познакомился с Т.Н. Грановским и сблизился с членами его кружка, что во многом определило характер его деятельности. По инициативе Н.X. Кетчера, совместно с Н.М. Щепкиным (сыном знаменитого актёра) Солдатенков организовал издательство (1856) и открыл книжный магазин (1857). Их первой книгой стали стихотворения А.В. Кольцова. Затем были изданы сочинения В.Г. Белинского, Н.А. Некрасова, сказки А.Н. Афанасьева и др. В 1862 году компания распалась, и К.Т. Солдатенков продолжил выпуск книг самостоятельно. Среди продукции его фирмы — первое издание «Отцов и детей» И. С. Тургенева, стихотворения А.А. Фета, С.Я. Надсона, сочинения Ф.М. Решетникова, А.И. Левитова, Н. Г. Чернышевского, труды Грановского, И.Е. Забелина, В.О. Ключевского, переводные произведения по истории искусства, экономике, классика мировой литературы («Илиада» Гомера, «Гулистан» Саади, «Драматические сочинения» Шекспира в девяти томах и др.). Доход практически не интересовал Солдатенкова. Он был издателем-меценатом, щедро раздававшим гонорары авторам и пускавшим доходы на различные благотворительные цели. Издательство Солдатенкова прекратило деятельность с его смертью.

Более известно имя другого выходца из старообрядческого купечества — мецената, собирателя произведений отечественного изобразительного искусства, основателя общедоступной частной художественной галереи Павла Михайловича Третьякова (1832–1898). Обладая не самым крупным в Москве состоянием, Павел Михайлович пользовался в купеческой среде большим авторитетом и многократно выполнял общественные обязанности, занимал различные выборные должности. На его попечении лежала забота об Арнольдовском училище для глухонемых детей.

Как собиратель П.М. Третьяков начал с приобретения художественных изданий и гравюр на знаменитых «развалах» у Сухаревой башни. Не удовлетворяясь обладанием частной коллекцией, он хотел создать национальную художественную галерею. Программа её создания была сформулирована Третьяковым в завещательном письме 1860 года. Согласно этому документу, он завещал свой основной капитал на устройство «художественного музеума». Поставленной однажды цели Третьяков остался верен всю жизнь.

В собрание П.М. Третьякова поступали в первую очередь произведения его современников. Свои приобретения он делал на выставках и непосредственно в мастерских художников и этим создал новый тип коллекционера, дававшего важную материальную поддержку современным художникам. Его личные художественные вкусы оказали немалое воздействие на русскую художественную школу. Позднее Павел Михайлович стал приобретать картины русских мастеров XVIII — первой половины XIX века и памятники древнерусской иконописи. В 1892 году скончался младший брат Третьякова, Сергей Михайлович. Он тоже был известным коллекционером — собирал произведения западноевропейской живописи. В своём завещании С.М. Третьяков передавал все права на коллекции брату. Так в Третьяковской галерее появилось два зала западной школы.

По значимости своего собрания галерея братьев Третьяковых оказалась в одном ряду с крупнейшими музеями России того времени, став одной из главных достопримечательностей Москвы. Побывать в ней считали своим долгом не только русские люди, но и многие иностранцы, от государей и принцев до простых путешественников, разносивших славу об этом замечательном музее по всей Европе. В августе 1892 года Павел Михайлович передал свою художественную галерею в дар Москве. Подобных пожертвований во всемирной истории найдётся немного. В собрании к этому времени насчитывалось 1287 живописных и 518 графических произведений русской школы, 75 картин и 8 рисунков европейской школы, 15 скульптур и коллекция икон.

15 августа 1893 года состоялось официальное открытие музея под названием «Московская городская галерея Павла и Сергея Михайловичей Третьяковых». Передав галерею родному городу, сделав её достоянием всей России, Павел Михайлович по-прежнему продолжал пополнять её собрание. Ежегодно он дарил галерее десятки картин, рисунков, этюдов.

Но не только этот бесценный вклад внёс в русскую культуру П.М. Третьяков. Он постоянно помогал русским художникам и деятелям науки. Так, при его финансовой помощи была организована экспедиция Н.Н. Миклухо-Маклая к папуасам и сделаны научные открытия, получившие всемирное признание.

Невозможно здесь перечислить и описать заслуги всех старообрядческих купцов, предпринимателей и меценатов, потрудившихся на благо российской экономики и культуры. Это Рахмановы и Пимоновы, Шибаевы и Бахрушины, Егоровы и Алексеевы, Бугровы и Трындины, Зимины и Шелапутины… Мы рассмотрели лишь наиболее известных и крупных предпринимателей и меценатов, живших в основном в Москве или Петербурге (хотя, конечно, список этот очень далёк от полноты), а ведь сколько ещё им подобных развивало свою деятельность в русской провинции — в Центральной и Южной России, на Волге и на Урале, в Прибалтике и в Сибири, на Севере и в Закавказье! Не только «малая», но и «большая» русская культура находится перед ними в неоплатном долгу.

Глава седьмая

Круг староверческой жизни: от купели до погоста

Сохранение традиционного уклада жизни — не меньшая заслуга русских старообрядцев, чем сохранение тех или иных элементов духовной и художественной культуры Древней Руси. Выше уже говорилось о том, что основой старообрядческого мировоззрения и культуры было в первую очередь богослужение. Именно богослужение являлось тем стержнем, на котором держалась и жизнь старообрядческой общины в целом, и жизнь каждого отдельного старообрядца.

«Боголюбцы», или «ревнители благочестия», стоявшие в середине XVII века у истоков старообрядческого движения, сурово обличали образ жизни своих прихожан — как представителей знати за отсутствие нищелюбия, приверженность к стяжательству, «суетным утешениям», охоте, играм и пирам, так и простой народ — за любовь к плясунам и скоморохам, к винопитию и разврату, «плясанию» и «игрищам бесовским». Наблюдая, как одновременно с падением христианской нравственности возрождаются пережитки язычества, они стремились к широкому преобразованию церковной жизни, которое было для них равнозначно оцерковлению всего русского быта.

По словам С.А. Зеньковского, «ревнители благочестия» «осмысливали церковь как соединение всего духовенства и мирян под благословением Христа, смотрели на её работу как на общее молитвенное стремление к правде и Богу. Они хотели торжества веры в сердцах русских людей и этим надеялись провести в жизнь свой теократический идеал государства, руководимого церковью»[252]. Церковь во время соборного богослужения казалась им живым, зримым воплощением Царства Божия на земле. Святая Русь, идеал которой они носили в своей душе и за возрождение которой так ревностно боролись, виделась им неким подобием храма. Поэтому упорядочение богослужения, «чин церковный» занимали столь важное место в жизни и мировоззрении «боголюбцев». В последующие века среди их идейных последователей — старообрядцев — мы встречаемся с подобным же трепетным отношением к церковному богослужению и всему, что связано с ним.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Повседневная жизнь старообрядцев"

Книги похожие на "Повседневная жизнь старообрядцев" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Кирилл Кожурин - Повседневная жизнь старообрядцев"

Отзывы читателей о книге "Повседневная жизнь старообрядцев", комментарии и мнения людей о произведении.