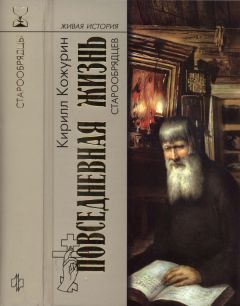

Кирилл Кожурин - Повседневная жизнь старообрядцев

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Повседневная жизнь старообрядцев"

Описание и краткое содержание "Повседневная жизнь старообрядцев" читать бесплатно онлайн.

Для многих старообрядчество представляется сегодня чем-то заведомо отсталым, принадлежащим давно ушедшей эпохе. Страшные лесные «гари» — добровольные сожжения десятков и сотен людей в прошлом; какие-то неграмотные старухи, продолжающие непонятно зачем креститься двумя перстами и запирать свои колодцы на замок; фанатики, отгородившиеся от мира… Но представление это, сложившееся под влиянием официальной пропаганды (сначала миссионерской, затем советской), далеко от истины. Мало кто знает, что лишь благодаря старообрядцам удалось сохранить такие чудеса отечественной культуры, как древнерусская иконопись и знаменное пение, многие традиционные народные промыслы; что самыми выдающимися русскими предпринимателями XIX — начала XX века были как раз выходцы из старообрядцев — знаменитые династии Морозовых и Рябушинских, Гучковых и Солдатенковых. Особенно глубокие корни старообрядчество пустило на Русском Севере, долгие годы служившем «заповедником» традиционной культуры, ныне переживающей своё возрождение.

О прошлом и настоящем «истинного православия», о повседневной жизни староверов XVIII–XIX веков и наступившего XXI столетия рассказывается в этой книге. И как нельзя более актуально звучит главный вывод её автора: тот бесценный духовный опыт, который староверы вынесли из своего «ухода», должен стать достоянием всего человечества — возможно, это последний шанс не только для находящейся в глубоком духовном кризисе России, но и для агонизирующего Запада, основательно забывшего о своём христианском происхождении.

Старший сын В.Е. Морозова Алексей Викулович (1857–1934), хотя и занимал должность директора Товарищества, не захотел посвятить себя руководству фирмой. Он был страстным коллекционером, унаследовав от своего деда любовь к памятникам старины. Дедовское собрание икон он дополнил новыми приобретениями. К 1917 году оно насчитывало 219 единиц (при этом 74 иконы были переданы в 1908 году в новый поморский храм Воскресения и Покрова в Токмаковой переулке). А.В. Морозов составил также ценнейшие коллекции фарфора, миниатюр, гравюр, лубка, стекла, хрусталя, серебра, табакерок, деревянных резных игрушек, тканей и вышивок. Наиболее полными и ценными были собрания фарфора (2459 предметов) и гравированных и литографированных портретов (около 10 тысяч листов). Владелец бесценных коллекций сам подготовил и опубликовал описания части своего собрания. К сожалению, после революции 1917 года морозовское собрание было разрознено и разошлось по фондам различных московских музеев.

Основатель династии «Захаровичей», или «богородских» Морозовых, Захар Савич (1802–1857) получил от отца капитал и красильное отделение Никольской мануфактуры в Богородске. В 1842 году приобрел у помещика Жеребцова сельцо Глухово в Богородском уезде и перенёс туда своё предприятие. В 1844 году открыл первое среди морозовских предприятий — Богородско-Глуховскую механическую бумагопрядильную фабрику. На ней было занято 450 рабочих. После его смерти предприятие было преобразовано в Товарищество Богородско-Глуховской мануфактуры. Оно стало первым торгово-промышленным товариществом в Центральном районе России. К этому времени в него уже входили отстроенные и пущенные в ход прядильная, ткацкая, красильная, белильная, красильно-отделочная фабрики и два корпуса ручного ткачества. В 1884 году на мануфактуре работало уже 8,5 тысячи человек при обороте капитала в 5,5 миллиона рублей. В 1830-е годы Морозовы создают в Глухове крупное ниточное производство, переводят туда две фабрики из соседнего села Кузнецы. Это предприятие стало крупнейшим в Московской губернии и во всей Центрально-промышленной области России. В 1907–1908 годах строится Новоткацкая фабрика Глуховской мануфактуры, ставшая одной из лучших в мире. Помимо рабочих, занятых на производствах, на Морозовых трудилось 1300 ткачей-кустарей. Морозовы владели 10 тысячами десятин земли, где на 8 торфяных болотах работало ежегодно 20 тысяч человек. Компания Глуховской мануфактуры имела свою торговлю в Санкт-Петербурге, Москве, Харькове, Киеве, Одессе, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге.

К линии Захаровичей принадлежал видный старообрядческий деятель и благотворитель Арсений Иванович Морозов (1850–1932). При нём фамильное дело достигло наивысшего расцвета. На основанной его дедом Богородско-Глуховской мануфактуре трудилось уже до 10 тысяч рабочих. Как глава правления Арсений Иванович сделал многое для поддержания социального мира в Глухове, строил много школ, больниц, домов призрения, помогал рабочим ссудами для строительства. Образование Арсений Морозов получил сначала в России (старейшее Коммерческое училище), а затем в Англии — несколько лет жил в Манчестере. Прекрасно знал английский язык, владел немецким и немного французским. Сотрудничал в московском старообрядческом журнале «Церковь», где постоянно публиковал полемические материалы в защиту старой веры и освещал дела Богородской старообрядческой общины, почётным председателем которой был, иногда помещал свою переписку с официальными лицами (вплоть до министров и самого премьер-министра П.А Столыпина) по вопросам, затрагивающим интересы старообрядцев. Был прирождённым математиком, в уме свободно манипулировал огромными цифрами, вплоть до семизначных. Прекрасно играл в шахматы. Был знатоком живописи, имел множество картин: полотна И.К Айвазовского, И. И. Левитана, Переплетчикова, Жуковского, Ф.С. Рокотова; ему принадлежали две скульптуры — бюст Екатерины II работы Ф.И. Шубина и римская скульптура Колумба, стоившая огромных денег. Сейчас бывшая коллекция А.И. Морозова находится в запасниках краеведческого музея Ногинска. Для строительства своего дома, дома сыновей, а также одной из фабрик Морозов пригласил в Богородск модного тогда архитектора А.В. Кузнецова. В городе работал также и еще один известный архитектор — И.Е. Бондаренко. Благодаря Морозовым Богородск (Ногинск) стал городом русского модерна. В Богородске строились мужские и женские училища. В Глухове благодаря стараниям Арсения Морозова к началу Первой мировой войны сформировался уникальный социально-бытовой комплекс, включавший жилые дома, больничный городок, школы и училища, церкви, клуб приказчиков, библиотеку, фабричные лавки и магазины, а также огородные плантации для выращивания различных овощей. Жилые дома, построенные Морозовым для рабочих и служащих Глуховской мануфактуры, до сих пор используются по назначению. Для рабочих были построены четырёхэтажные казармы Т-образной формы с вентиляцией, канализацией, воздушным отоплением. Служащие жили в двухэтажных деревянных домах. Существовала и привилегированная улица, где жили иностранные специалисты и отечественные инженеры. Практически во всех домах, включая деревянные, была канализация. Для детей рабочих была открыта фабрично-заводская школа.

А.И. Морозов был известен и как храмоздатель. После выхода царского Манифеста от 17 апреля 1905 года о свободе вероисповедания в одном лишь Богородске и его предместьях было построено четыре старообрядческих храма, а в Богородском уезде — около пятнадцати. В 1911–1912 годах в Богородске его усердием был построен городской старообрядческий храм во имя пророка Захарии и великомученицы Евдокии (тезоименитые святые его деда и бабки) по типу древней церкви Евфросиньи Полоцкой в Полоцке (архитектор И.Е. Бондаренко), а при храме во имя святителя Николы, что при мануфактуре, создан знаменитый в 1908–1911 годах на всю Россию Морозовский хор. Арсений Иванович был большим любителем и знатоком древнего церковного пения. Ещё в молодые годы (1885) он опубликовал литографированный «Полный круг древнего знаменного пения» в шести томах. Созданный Морозовым хор устраивал концерты духовной музыки в залах Москвы и Петербурга. Несомненным показателем успеха Морозовского хора были выпущенные тогда грампластинки типа «Гранд» и «Гигант» (частично сохранившиеся).

Из линии «Тимофеевичей» наиболее известен Сава Тимофеевич Морозов (1862–1905), знаменитый предприниматель и меценат. Высшее образование получил в Московском университете на отделении естественных наук физико-математического факультета. Помимо естественных наук, увлечённо занимался философией и политэкономией, посещал лекции В.О. Ключевского. По окончании университета уехал в Англию, где занимался химией в Кембриджском университете и одновременно на практике знакомился с особенностями текстильного производства крупнейших фабрик Манчестера и Ливерпуля.

По возвращении в Россию Сава Морозов стал техническим директором правления Никольской мануфактуры. Морозовские предприятия считались образцовыми. Много средств отводилось им на улучшение социально-бытовых и производственных условий рабочих. При строительстве новой фабрики возводились цехи улучшенной планировки, строились новые казармы и больница, техническое устройство которой свидетельствовало о санитарном обслуживании на европейском уровне. Для престарелых рабочих была открыта богадельня. Заботился Сава Морозов и о досуге рабочих — в Никольском на средства фабрикантов был устроен парк для народных гуляний, организованы библиотеки, было заложено здание каменного театра (достроено уже после его гибели). Сава Тимофеевич говорил, что «богато наделённой русской земле и щедро одарённому русскому народу не пристало быть данниками чужой казны и чужого народа» и что «Россия, благодаря своим естественным богатствам, благодаря исключительной сметливости своего населения, благодаря редкой выносливости своего рабочего, может и должна быть одной из первых по промышленности стран Европы».

Сава Тимофеевич занимался и общественной деятельностью. В 1892 году он стал членом Московского отделения Совета торговли и мануфактур; годом раньше был избран выборным Московского биржевого общества и оставался им до конца своей жизни. В декабре 1893 года «по засвидетельствованию г. министра финансов о полезной деятельности на поприще отечественной промышленности» Сава Тимофеевич был «всемилостивейше пожалован званием мануфактур-советника» и тем самым приобрел право на общий гражданский титул «ваше высокоблагородие». Был награждён высокими орденами Российской империи. Всероссийскую славу и уважение снискал Сава Тимофеевич на посту председателя Нижегородского ярмарочного комитета, который возглавлял семь лет (1890–1897). В 1897–1900 годах был гласным Московской городской думы.

Большую роль С.Т. Морозов сыграл в становлении Художественно-общедоступного театра (МХТ, ныне МХАТ). В 1898 году он стал одним из директоров и пайщиков ХОТ. Много вкуса и понимания в области литературы и актёрского творчества было обнаружено Морозовым во время худсоветов. Им был сделан самый крупный вклад в собранный для существования театра капитал — 10 тысяч рублей. На деньги Савы Морозова для театра было приобретено и перестроено архитектором Ф.О. Шехтелем здание в Камергерском переулке. Театр был отстроен в течение нескольких месяцев, причём в архитектуре и планировке сказалось новаторство, предложенное Морозовым. При строительстве он руководствовался девизом: «Всё для искусства и актёра, тогда и зрителю будет хорошо в театре». Театр был оборудован очень дорогой вращающейся сценой, оснащённой уникальным механизмом, выписанным из Англии. Особое внимание уделялось удобствам актеров: гримёрные были оборудованы в соответствии с привычками каждого из них. Предназначенная для зрителей часть здания была отделана с максимальной простотой, чтобы ничто не отвлекало внимания во время спектакля. Освещение театра было устроено по последним усовершенствованиям того времени. Сам Морозов был заведующим электрической частью. Во время строительства Сава Тимофеевич жил в домике рядом со стройплощадкой и с увлечением работал, причём и в качестве маляра и штукатура. Здание театра было открыто в 1902 году. Общие расходы Морозова на театр составили около 500 тысяч рублей (в то время хороший каменный особняк в центре Москвы можно было приобрести за 10 тысяч рублей). «Этому замечательному человеку суждено было сыграть в нашем театре важную и прекрасную роль мецената, умеющего не только приносить материальные жертвы искусству, но и служить ему со всей преданностью, без самолюбия, без ложной амбиции, личной выгоды» — так отозвался о Саве Морозове К.С. Станиславский.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Повседневная жизнь старообрядцев"

Книги похожие на "Повседневная жизнь старообрядцев" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Кирилл Кожурин - Повседневная жизнь старообрядцев"

Отзывы читателей о книге "Повседневная жизнь старообрядцев", комментарии и мнения людей о произведении.