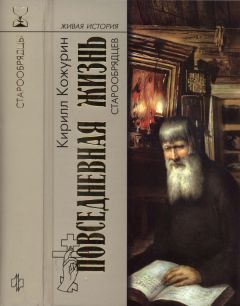

Кирилл Кожурин - Повседневная жизнь старообрядцев

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Повседневная жизнь старообрядцев"

Описание и краткое содержание "Повседневная жизнь старообрядцев" читать бесплатно онлайн.

Для многих старообрядчество представляется сегодня чем-то заведомо отсталым, принадлежащим давно ушедшей эпохе. Страшные лесные «гари» — добровольные сожжения десятков и сотен людей в прошлом; какие-то неграмотные старухи, продолжающие непонятно зачем креститься двумя перстами и запирать свои колодцы на замок; фанатики, отгородившиеся от мира… Но представление это, сложившееся под влиянием официальной пропаганды (сначала миссионерской, затем советской), далеко от истины. Мало кто знает, что лишь благодаря старообрядцам удалось сохранить такие чудеса отечественной культуры, как древнерусская иконопись и знаменное пение, многие традиционные народные промыслы; что самыми выдающимися русскими предпринимателями XIX — начала XX века были как раз выходцы из старообрядцев — знаменитые династии Морозовых и Рябушинских, Гучковых и Солдатенковых. Особенно глубокие корни старообрядчество пустило на Русском Севере, долгие годы служившем «заповедником» традиционной культуры, ныне переживающей своё возрождение.

О прошлом и настоящем «истинного православия», о повседневной жизни староверов XVIII–XIX веков и наступившего XXI столетия рассказывается в этой книге. И как нельзя более актуально звучит главный вывод её автора: тот бесценный духовный опыт, который староверы вынесли из своего «ухода», должен стать достоянием всего человечества — возможно, это последний шанс не только для находящейся в глубоком духовном кризисе России, но и для агонизирующего Запада, основательно забывшего о своём христианском происхождении.

Сава Тимофеевич занимался и общественной деятельностью. В 1892 году он стал членом Московского отделения Совета торговли и мануфактур; годом раньше был избран выборным Московского биржевого общества и оставался им до конца своей жизни. В декабре 1893 года «по засвидетельствованию г. министра финансов о полезной деятельности на поприще отечественной промышленности» Сава Тимофеевич был «всемилостивейше пожалован званием мануфактур-советника» и тем самым приобрел право на общий гражданский титул «ваше высокоблагородие». Был награждён высокими орденами Российской империи. Всероссийскую славу и уважение снискал Сава Тимофеевич на посту председателя Нижегородского ярмарочного комитета, который возглавлял семь лет (1890–1897). В 1897–1900 годах был гласным Московской городской думы.

Большую роль С.Т. Морозов сыграл в становлении Художественно-общедоступного театра (МХТ, ныне МХАТ). В 1898 году он стал одним из директоров и пайщиков ХОТ. Много вкуса и понимания в области литературы и актёрского творчества было обнаружено Морозовым во время худсоветов. Им был сделан самый крупный вклад в собранный для существования театра капитал — 10 тысяч рублей. На деньги Савы Морозова для театра было приобретено и перестроено архитектором Ф.О. Шехтелем здание в Камергерском переулке. Театр был отстроен в течение нескольких месяцев, причём в архитектуре и планировке сказалось новаторство, предложенное Морозовым. При строительстве он руководствовался девизом: «Всё для искусства и актёра, тогда и зрителю будет хорошо в театре». Театр был оборудован очень дорогой вращающейся сценой, оснащённой уникальным механизмом, выписанным из Англии. Особое внимание уделялось удобствам актеров: гримёрные были оборудованы в соответствии с привычками каждого из них. Предназначенная для зрителей часть здания была отделана с максимальной простотой, чтобы ничто не отвлекало внимания во время спектакля. Освещение театра было устроено по последним усовершенствованиям того времени. Сам Морозов был заведующим электрической частью. Во время строительства Сава Тимофеевич жил в домике рядом со стройплощадкой и с увлечением работал, причём и в качестве маляра и штукатура. Здание театра было открыто в 1902 году. Общие расходы Морозова на театр составили около 500 тысяч рублей (в то время хороший каменный особняк в центре Москвы можно было приобрести за 10 тысяч рублей). «Этому замечательному человеку суждено было сыграть в нашем театре важную и прекрасную роль мецената, умеющего не только приносить материальные жертвы искусству, но и служить ему со всей преданностью, без самолюбия, без ложной амбиции, личной выгоды» — так отозвался о Саве Морозове К.С. Станиславский.

Брат Савы Тимофеевича Сергей (1860–1944) пригласил в 1892 году в родительский дом, где жил и сам, художника И.И. Левитана, которому в то время негде было жить. Художника поселили во флигеле, где для него была оборудована и мастерская. Левитан жил там до самой своей смерти в 1900 году. Сергей Тимофеевич старался создать художнику все условия для работы: снабжал холстами, красками, подрамниками. После кончины художника его похоронили как близкого человека. В 1885 году Московское губернское земство открыло Торгово-промышленный музей кустарных изделий. Была создана кустарная комиссия, в которую вошёл Сергей Морозов. Он разработал основы преобразования деятельности музея. В 1890 году С.Т. Морозов становится заведующим Кустарным музеем, в 1903 году строит на свои средства новое здание (в Леонтьевском переулке, проект архитектора С. Соловьева) и переводит туда музей, а в 1911 году к зданию пристраивается зал для размещения магазина, где продавались изделия народных умельцев. Вестибюль здания украсил камин работы М.А. Врубеля. В должности заведующего Морозов оставался до 1897 года, после чего был избран почётным попечителем музея и продолжал руководить им. К работе в Кустарном музее Морозов привлекает B.М. и А.М. Васнецовых, М. Якунчикову, В.Д. Поленова и других. Для оформления нового здания музея Морозов приглашает К.А. Коровина (также, кстати сказать, выходца из состоятельной купеческой старообрядческой семьи). На личные средства С.Т. Морозова были устроены первые земские учебные мастерские: корзиночная в Голицыне, игрушечная в Сергиевом Посаде. Для этих и других мастерских Морозов построил здания. Он также участвовал в поддержке кооперации в промыслах и создании производственных артелей кустарей. Организовал фонд кредитования кооперативного движения, передав земству для этой цели 100 тысяч рублей (фонд получил имя С.Т. Морозова). В числе первых артелей была Хотьковская артель резчиков. В конце XIX — начале XX века по примеру московского музея были организованы кустарные музеи в Вятской, Костромской, Нижегородской, Вологодской, Пермской губерниях. Вместе с И.В. Цветаевым, профессором университета, C.Т. Морозов был учредителем Музея изящных искусств на Волхонке (ныне — Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина), впоследствии подарил музею свою небольшую коллекцию полотен западноевропейских и русских художников. Материальной поддержкой Морозова пользовалось Строгановское училище, членом совета которого он был. Оказывал материальную помощь художникам Поленову и Серову; построил народный дом им. Поленова на Пресне.

Не меньшей известностью, чем Морозовы, пользовался род купцов и предпринимателей Рябушинских, принадлежавших к поповскому белокриницкому согласию. Основателем династии стал Михаил Яковлевич Стекольщиков (1786–1858), выходец из деревни Ребушки, что неподалеку от города Боровска Калужской губернии. Перебравшись в Москву, он получил новую фамилию по названию родной деревни, около 1802 года записался в московское купечество и в 1818–1820 годах принял старую веру. Его сыновья Павел (1820–1899) и Василий (1826–1885) начинали с мелкой торговли, затем открыли небольшую текстильную фабрику в Москве, а затем ещё несколько фабрик в Калужской губернии. В 1840-е годы они уже считались «миллионщиками». В 1867 году братья учредили торговый дом «П. и В. Братья Рябушинские». В 1869 году приобрели бумагопрядильную фабрику близ Вышнего Волочка, в 1874 году выстроили при ней ткацкую фабрику, в 1875 году также красильную и аппретурную фабрики. После смерти Василия Павел Михайлович реорганизовал в 1887 году торговый дом в «Товарищество мануфактур П.М. Рябушинского с сыновьями» с основным капиталом в два миллиона рублей. В семье Павла Михайловича было 13 детей — восемь братьев и пять сестёр.

Сыновья П.М. Рябушинского (все они получили хорошее образование) после смерти отца расширили дело и приобрели предприятия стекольной, бумажной и полиграфической промышленности, а во время Первой мировой войны также лесопромышленные и металлообрабатывающие предприятия. В 1902 году был основан «Банкирский дом братьев Рябушинских», преобразованный в 1912 году в Московский банк.

Среди братьев Рябушинских наиболее видное общественное положение занимал Павел Павлович (1871–1924), промышленник, финансист и политический деятель. Он поддерживал практически всю издательскую деятельность Рогожского кладбища начала века. Был председателем Остоженской старообрядческой общины. Состоял в партиях: октябристов (член ЦК партии), мирного обновления (с 1906 года), прогрессистов (с 1912 года). Был создателем и председателем московского Военно-промышленного комитета (1915), членом Государственного совета от промышленности. После революции 1917 года финансово поддержал Корниловский мятеж. С 1920 года находился в эмиграции во Франции, где и умер.

Степан Павлович (1874–1943) и Михаил Павлович Рябушинские (1880–1960) известны как собиратели произведений искусства. Особенно славилось собрание икон С.П. Рябушинского, занимавшегося также вопросами реставрации икон (его собрание при подготовке своих трудов использовал И.Э. Грабарь). Он собирался открыть в Москве музей русской иконописи, но начавшаяся Первая мировая война помешала этим планам.

Предприниматель и банкир Владимир Павлович Рябушинский (1873–1955) оставил значительное литературное наследство, отчасти собранное в его книге «Старообрядчество и русское религиозное чувство». Оказавшись в эмиграции, основал в 1927 году парижское общество «Икона», целью которого было распространение знаний о русской иконе как в русском, так и во французском обществе. В.П. Рябушинский возглавлял общество в течение четверти века.

Известный меценат, коллекционер, художник-любитель и литератор Николай Павлович Рябушинский (1877–1951) в 1906–1909 годах финансировал издание журнала русских символистов «Золотое руно», выступил также инициатором выставки московских символистов «Голубая роза» (1907). В его собрании находились работы русских и французских художников, в том числе начала XX века, картины старых европейских мастеров, скульптуры О. Родена, иконы и многое другое.

Дмитрий Павлович Рябушинский (1882–1962) был профессором Сорбонны (1930-е годы), членом-корреспондентом Французской академии наук. Основал Аэродинамический институт в подмосковном имении Рябушинских Кучино (позднее влился в ЦАГИ).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Повседневная жизнь старообрядцев"

Книги похожие на "Повседневная жизнь старообрядцев" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Кирилл Кожурин - Повседневная жизнь старообрядцев"

Отзывы читателей о книге "Повседневная жизнь старообрядцев", комментарии и мнения людей о произведении.