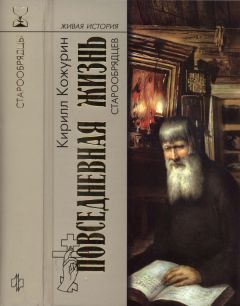

Кирилл Кожурин - Повседневная жизнь старообрядцев

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Повседневная жизнь старообрядцев"

Описание и краткое содержание "Повседневная жизнь старообрядцев" читать бесплатно онлайн.

Для многих старообрядчество представляется сегодня чем-то заведомо отсталым, принадлежащим давно ушедшей эпохе. Страшные лесные «гари» — добровольные сожжения десятков и сотен людей в прошлом; какие-то неграмотные старухи, продолжающие непонятно зачем креститься двумя перстами и запирать свои колодцы на замок; фанатики, отгородившиеся от мира… Но представление это, сложившееся под влиянием официальной пропаганды (сначала миссионерской, затем советской), далеко от истины. Мало кто знает, что лишь благодаря старообрядцам удалось сохранить такие чудеса отечественной культуры, как древнерусская иконопись и знаменное пение, многие традиционные народные промыслы; что самыми выдающимися русскими предпринимателями XIX — начала XX века были как раз выходцы из старообрядцев — знаменитые династии Морозовых и Рябушинских, Гучковых и Солдатенковых. Особенно глубокие корни старообрядчество пустило на Русском Севере, долгие годы служившем «заповедником» традиционной культуры, ныне переживающей своё возрождение.

О прошлом и настоящем «истинного православия», о повседневной жизни староверов XVIII–XIX веков и наступившего XXI столетия рассказывается в этой книге. И как нельзя более актуально звучит главный вывод её автора: тот бесценный духовный опыт, который староверы вынесли из своего «ухода», должен стать достоянием всего человечества — возможно, это последний шанс не только для находящейся в глубоком духовном кризисе России, но и для агонизирующего Запада, основательно забывшего о своём христианском происхождении.

На Выге также получил распространение и другой вид пластики — резьба по дереву, представлявшая собой традиционное для Русского Севера искусство. Побудительными причинами для развития резьбы по дереву явились собственные нужды общежительства. Староверы изначально ставили на могилах не простой крест, но миниатюрное подобие часовни — крест-голбец в виде резного столбика с причеликами, наподобие двускатной крыши. Подобные голбцы ярко раскрашивали, а в середине, в киотцах, укрепляли поминальную икону — литую из меди, писаную или же резную на дереве намогильную доску (так называемый намогильничек). Кладбища с такими крестами-часовенками напоминали небольшой городок мёртвых. Резные иконы с изображением восьмиконечного креста использовались также в кельях, домах и часовнях. На подобных иконах, кроме креста, обычно изображались орудия страстей (копьё и трость с губкой), гора Голгофа с черепом Адама в недрах и Иерусалимская стена. Изображение дополнялось надписями — текстами молитв, посвящённых почитанию и поклонению кресту, или только первыми буквами каждого слова молитвы.

В резьбе намогильников выговцы достигли большого мастерства. Их искусство настолько прославилось, что на протяжении XVIII–XIX веков они снабжали своими изделиями заказчиков из старообрядцев по всему Северу вплоть до Нижней Печоры, в Заволжье и даже на Урале. Например, на кладбище одного из крупнейших духовных центров поморцев на Урале, села Таватуй, недалеко от Екатеринбурга в 60-х годах XX века имелись намогильные доски выговской работы.

Технология и стилистика медных выговских литых крестов и икон получили распространение в других старообрядческих центрах России, где тоже было организовано производство так называемого поморского литья, как и на Выге, часто украшавшегося финифтью (эмалью). Трудом многих мастеров были выработаны отличительные черты своеобразной «поморской школы».

История московского литейного дела неразрывно связана с Преображенским богаделенным домом, ставшим в 1771 году центром староверов федосеевского согласия. Во второй половине XVIII века здесь, а также рядом, в Лефортовской части, появляются крупные литейные мастерские. Эти федосеевские мастерские первоначально работали по выговским моделям, однако уже с начала XIX века в них создаются новые иконографические изводы, получившие широкое распространение на протяжении всего столетия. В Лефортовской части, на улице Девятая Рота, начиная с 1840-х годов работала одна из крупнейших литейных мастерских в Москве. В архивных документах сохранились имена мастеров, работавших здесь, — Игнат Тимофеев, Иван Трофимов, Емельян Афанасьев. Владелицами мастерской были: Ирина и Аксинья Тимофеевы, Е.П. Петрова, П.Н. Панкратова и Ф.Г. Панкратова. В этой мастерской производство прекратилось в 1910 году.

В селе Черкизове в 1860 году возникает другое крупное «медное заведение» М.И. Прокофьевой, которое около 1881 года уже числится за М.И. Соколовой, а в 1900 году переезжает на улицу Девятая Рота. После смерти Соколовой мастерской руководит её зять В.М. Лизунов, который промотал всё имущество, и производство на этом в 1912 году прекратилось. В этих мастерских выделялись своим мастерством изготовители моделей Е.И. Закаткин и Р.С. Хрусталёв. Несмотря на то что изделия московских «медниц» были тяжеловеснее выговских, они отличались изощрённостью декоративных украшений и многоцветной гаммой эмалей. На изделиях появились монограммы мастеров-литейщиков.

Изделия московских литейных мастерских широко распространялись по всей Европейской России, а также на Урале и в Сибири. Они стали образцами для провинциальных мастерских. В 1897 году по московским моделям стали работать литейщики мастерской Петра Яковлевича Серова в селе Красное Костромской губернии. После снижения и закрытия производства в Лефортове (в Москве) Серов скупил модели икон и крестов в заведениях Панкратовой и Соколовой и пригласил мастера В.И. Одинцова в свою мастерскую.

В селе Старая Тушка на Вятке литейная мастерская появилась в начале XX века при знаменитой типографии Л.А. Гребнева, наставника федосеевской моленной. Старотушкинская мастерская была организована по образцу московских медных заведений и просуществовала до 1930-х годов. По качеству литья и цветовой палитре иконы, складни и кресты, выпускаемые гребневской мастерской, не уступали своим московским образцам.

Наконец, ещё одним крупным центром старообрядческого медного литья были подмосковные Гуслицы. Здесь на протяжении XVIII–XX веков отливались иконы, кресты и складни, отличавшиеся от поморских как по своей иконографии, так и по качеству. Если поморское литьё получило распространение среди старообрядцев-беспоповцев (поморцев, федосеевцев, филипповцев), то гуслицкое почиталось старообрядцами-поповцами. Такой знаток старообрядческого искусства, как В.Г. Дружинин, относил всё литьё, производимое в Московской губернии, к категории «гуслицкого или загарского».

В конце XX — начале XXI века старообрядцами были предприняты попытки возрождения древнего искусства меднолитой пластики. В 1994 году в Москве при храме Воскресения и Покрова в Токмаковом переулке староверы-поморцы организовали меднолитейную мастерскую. Благодаря применению старинных технологий («литьё в землю») и последующей ручной обработке удавалось достичь высокого качества отливки икон. За неделю отливали 200–300 нательных крестов и порядка 50–60 медных икон. К сожалению, в 2001 году эта мастерская прекратила своё существование. Единственной старообрядческой мастерской, отливающей сегодня меднолитые иконы на территории России, является мастерская при типографии старообрядцев-поповцев в городе Верещагино Пермской области. Она была организована в 2001 году благодаря помощи московских поморцев. Однако иконы этой мастерской по своему качеству пока ещё уступают иконам московской. За пределами России мастерская по литью медных икон действует в настоящее время при Рижской Гребенщиковской старообрядческой общине.

Книжная миниатюра и лубок

Старообрядческая книжная миниатюра исследована ещё недостаточно. Иллюстрированных («лицевых») старообрядческих рукописей во всём мире сохранились единицы. Можно выделить несколько центров, где создавались подобные лицевые рукописи. Это, прежде всего, Выговское общежительство, Великопоженский скит, Северная Двина, Ветка, Гуслицы.

Излюбленной книгой для иллюстрирования выговскими мастерами был Апокалипсис, повествующий о видениях Иоанна Богослова на острове Патмос. Особый интерес представляет так называемый Хлудовский Апокалипсис — рукописный Толковый Апокалипсис, созданный на Выге в 1708 году и являющийся уникальным образцом роскошной ранней поморской рукописи. «Миниатюры этого Апокалипсиса отличаются прекрасным тонким рисунком, стройными пропорциональными фигурами, сложными, но гармонично построенными композициями. Одежды, облака, “горки” расцвечены насыщенной, но не плотной темперой, с богатыми градациями оттенков. Колорит многоцветный, но не пёстрый; в каждой миниатюре доминирует какая-либо ведущая тональность: спокойная рыжеватая охра “горок”, розово-лиловый тон облаков, бирюзовый тон моря, — а все остальные цвета гармонично её дополняют. Тщательно позолоченные крылья ангелов, нимбы, троны и венцы придают миниатюрам особую роскошь»[224]. Как отметил Ф.И. Буслаев, посвятивший этой рукописи отдельную главу в своём исследовании древнерусских лицевых Апокалипсисов, в условное «иконное» пространство миниатюры кое-где введены «реалистичные» элементы пейзажа.

«Чаще всего иллюстрировались излюбленные старообрядцами нравоучительные “остросюжетные” повести сборников-цветников. Подавляющее большинство текстов носит либо эсхатологический, либо нравоучительный характер. Интересно отметить, что иллюстрировались в таких сборниках, как правило, повествования о чудесных, потусторонних и сверхъестественных событиях. Помимо иллюстрирования средневековых текстов, старообрядцы создавали собственные оригинальные произведения, которые также оформлялись миниатюрами»[225].

Большой популярностью пользовались в старообрядческой среде «Сказание о отцах и страдальцах соловецких» выговского киновиарха Симеона Дионисьевича, «Страсти Христовы», «Житие Василия Нового», «Житие Андрея Юродивого», «Житие Алексия Человека Божия», своеобразное «антижитие» — «Повесть о патриархе Никоне». Сохранились лицевые рукописи всех этих произведений. К более редким сюжетам относятся лицевые рукописи «Жития Димитрия Угличского», «Жития Александра Невского», «Жития протопопа Аввакума».

Большое распространение в рукописной практике Выга получили также иллюстрированные настенные «Месяцесловы», представлявшие собой годичную роспись православных праздников и поминаний и выполнявшие роль календарей. «Месяцесловы» стали выделять из книг и расписывать на отдельных листах, которые было удобно вешать на стену. Они составлялись по старинному образцу с началом года в сентябре, имели буквенные обозначения чисел и перечень праздников и имён святых, приходящихся на каждый день. Названия месяцев и сезонов были написаны вязью. Напротив каждого сезона помещалось изображение его символа: осень обозначалась снопом, зима — колючим кустом без листьев, весна — распустившимися цветами, лето — плодами. «Месяцесловы» были очень красиво оформлены. Сочетания красно-малинового, ярко-жёлтого и зелёного тонов в декорировке цветов, веток, растений придавали настенным листам яркое и радостное звучание. Подобные листы украшались характерными поморскими инициалами, орнаментами, миниатюрами.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Повседневная жизнь старообрядцев"

Книги похожие на "Повседневная жизнь старообрядцев" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Кирилл Кожурин - Повседневная жизнь старообрядцев"

Отзывы читателей о книге "Повседневная жизнь старообрядцев", комментарии и мнения людей о произведении.