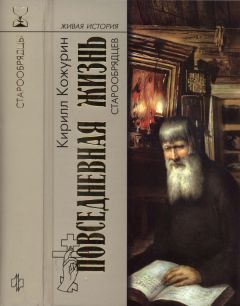

Кирилл Кожурин - Повседневная жизнь старообрядцев

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Повседневная жизнь старообрядцев"

Описание и краткое содержание "Повседневная жизнь старообрядцев" читать бесплатно онлайн.

Для многих старообрядчество представляется сегодня чем-то заведомо отсталым, принадлежащим давно ушедшей эпохе. Страшные лесные «гари» — добровольные сожжения десятков и сотен людей в прошлом; какие-то неграмотные старухи, продолжающие непонятно зачем креститься двумя перстами и запирать свои колодцы на замок; фанатики, отгородившиеся от мира… Но представление это, сложившееся под влиянием официальной пропаганды (сначала миссионерской, затем советской), далеко от истины. Мало кто знает, что лишь благодаря старообрядцам удалось сохранить такие чудеса отечественной культуры, как древнерусская иконопись и знаменное пение, многие традиционные народные промыслы; что самыми выдающимися русскими предпринимателями XIX — начала XX века были как раз выходцы из старообрядцев — знаменитые династии Морозовых и Рябушинских, Гучковых и Солдатенковых. Особенно глубокие корни старообрядчество пустило на Русском Севере, долгие годы служившем «заповедником» традиционной культуры, ныне переживающей своё возрождение.

О прошлом и настоящем «истинного православия», о повседневной жизни староверов XVIII–XIX веков и наступившего XXI столетия рассказывается в этой книге. И как нельзя более актуально звучит главный вывод её автора: тот бесценный духовный опыт, который староверы вынесли из своего «ухода», должен стать достоянием всего человечества — возможно, это последний шанс не только для находящейся в глубоком духовном кризисе России, но и для агонизирующего Запада, основательно забывшего о своём христианском происхождении.

Никоновская реформа коснулась и богослужебного пения. Ещё будучи новгородским митрополитом, Никон вместо древнего унисонного знаменного пения завёл в Новгороде партесное (многоголосное) — по западному образцу. Став патриархом, он перенёс это пение и в Москву, выписав польских певцов, певших «согласием органным», а для своего хора взял композиции знаменитого в своё время директора капеллы рорантистов в Кракове Мартина Мильчевского. «И законы и уставы у них латинские, руками машут и главами кивают и ногами топочут, как де обыкли у латинников по органом», — писал о таком пении протопоп Аввакум.

Реформирование певческих книг на новый лад почиталось при царе Алексее Михайловиче делом государственной важности и было поручено приказу Тайных дел. И это не случайно. Наиболее проницательные умы древности понимали огромное значение музыки и силу её воздействия на человеческие чувства. Последователь Конфуция древнекитайский философ Сюнь-Цзы писал: «Музыка — это гармония, которую нельзя изменять. Ритуал — это порядок, который нельзя преобразовывать. Музыка объединяет подобное, церемонии различают различное. Музыка и ритуал вместе управляют человеческими сердцами. Выразить сущность реальных вещей, исчерпать возможные изменения — такова способность музыки; создать искренность и уничтожить притворство — такова задача ритуала»[230]. Музыка и ритуал являются наиболее совершенными средствами воздействия на человеческие сердца и тем самым могут обеспечивать поддержание порядка и спокойствия. Об этом говорит Конфуций в «Луньюе»: «Если имена неправильны, то слова не имеют под собой оснований. Если слова не имеют под собой оснований, то дела не могут осуществляться. Если дела не могут осуществляться, то ритуал и музыка не процветают. Если ритуал и музыка не процветают, наказания не применяются надлежащим образом. Если наказания не применяются надлежащим образом, народ не знает, как себя вести»[231].

Аналогичную мысль находим в челобитной царю Алексею Михайловичу соловецких иноков, выступивших против никоновской реформы: «Егда святыя церкви без мятежа и без пакости в мире бывают, тогда вся благая от Бога бывают подаваема; такоже пременения ради церковнаго пения и святых отец предания, вся злая на них приходят. Ныне же, государь, грех ради наших попущением Божиим, отнележе они новыя учители, начаша изменяти церковное пение и святых отец предание, и православную веру, от того государь времени в твоем Российском государьствии начаша быти вся неполезная, моры и войны безвременны, и пожары частыя, и скудость хлебная, и всякое благих оскудение. И аще государь толикия многия безчисленныя свидетельства на нашу православную християнскую веру яко непоколеблемо в православных догматех и в церковных исправлениих, и до сего времени пребывает, и за церковное пение пременение, видим вси наказание Божие, то кая государь нужда нам истинную православную веру, Самем Господем Богом преданную, и утверженную святыми отцы, и вселенскими верховнейшими патриархи похваленную ныне оставити, и держати новое предание и новую веру?»[232]

Большой Московский собор 1666–1667 годов наряду со всеми древними чинами и обычаями дораскольной церкви предал проклятию и наиболее древнюю разновидность знаменного пения, так называемое наонное пение, а в 1680 году царь Фёдор Алексеевич приказал окончательно искоренить в церкви знаменный распев, заменив его партесным пением. Впоследствии в новообрядческих церквах по преимуществу стали исполняться песнопения полусветского характера, построенные в соответствии с законами западноевропейской музыки.

Исследователи, занимающиеся изучением церковного пения в XVIII веке, приходят в недоумение от изуродованности языка («польския вирши») и вычурной бессодержательности песнопений того времени. Увлечение западным пением было так сильно, что меняли даже внешность церковных певчих, прежде бородатых и одетых в полукафтанье, и одевали их в польскую одежду с закинутыми назад разрезными рукавами. Мужчинам стали брить бороды, дворовых девок стригли и одевали в мужскую одежду, чтобы и они пели в церквах высокими голосами. Слушатели во время службы иногда до такой степени забывались, что начинали аплодировать. Например, в церкви во время литургии пели басовую арию жреца из оперы Спонтини «Весталка» на слова «Тебе поем, Тебе благословим» под вокальный аккомпанемент обоих клиросов. «Херувимская» была составлена из оратории Гайдна. В свадебных концертах слышались мотивы Моцарта, а песнопение «О, Всепетая Мати» положили на музыку хора жриц из «Ифигении» Глюка. Наконец, дошли до того, что оратория «Тебе Бога славим» исполнялась под аккомпанемент колоколов, барабанов, пушечных выстрелов из десяти орудий и сопровождалась фейерверком!

Как здесь не вспомнить слова столпа православия святого Иоанна Златоуста: «Несчастный, тебе бы надлежало с трепетом и благоговением повторять ангельское славословие, а ты вводишь сюда обычаи плясунов, махая руками, двигаясь всем телом. Твой ум помрачён театральными сценами, и что бывает там, ты переносишь в церковь»?

Однако после никоновской реформы древнерусский знаменный распев не исчез бесследно, но продолжал существовать в старообрядческих скитах и моленных, передаваясь из поколения в поколение в качестве живой традиции вплоть до наших дней. «Эта живая певческая традиция старообрядцев является замечательным звучащим памятником, не менее важным, чем рукописное наследие — служебные певческие рукописи и теоретические руководства. Необходимо при этом напомнить, что ни одна, даже очень развитая нотация не может быть адекватна живому исполнению. Особенно это касается крюковой нотации, обобщённой и в значительной мере условной, многое в ней передавалось устным путём от учителя к ученику. Живая певческая практика раскрывает характер исполнения знаменного пения, его ладовые и ритмические особенности, а также жанры, принадлежащие к исключительно устной традиции, не зафиксированной в рукописях, например, чтение нараспев. Пение старообрядцев является единственным источником, сохранившим этот древнейший тип распева»[233]. Как писал в начале XX века крупнейший исследователь древнерусской музыки С.В. Смоленский, старообрядцы «не утеряли главнейшие подробности теории знаменного пения и сохранили оттенки его исполнения; у них живы ещё по певческим преданиям и многие неписанные в книгах подробности, например, о произношении текста, о высоте тона, об общей скорости исполнения и т. д.»[234].

Обучение знаменному пению проводилось наиболее грамотными людьми по старым крюковым книгам. Круг певческих книг обеспечивал проведение повседневных служб (по книгам Октай, Обиход, Ирмолой, в Великий пост — по Триоди), праздничного годового последования (по книгам Праздники, Трезвоны) и частных служб (таких как венчание, погребение, молебны) по специально составленным старообрядцами книгам XVIII–XIX веков и Обиходу. Традиции составления этих книг восходят к глубокой древности. В них собраны переложенные на славянский язык произведения великих гимнографов греческой поэзии: Иоанна Дамаскина, Козмы Маюмского, Василия Великого, Григория Богослова, братьев Феодора и Иосифа Студитов, Романа Сладкопевца, Андрея Критского, Иосифа Песнописца, представителей сербской и болгарской гимнографических школ, а также произведения, созданные древнерусскими гимнографами в честь многочисленных русских святых. «Вся эта многовековая история христианской литературы — византийской и славянской — отразилась в певческой гимнографии и исполняется по сей день в крестьянских общинах, молельных домах и часовнях. Многие современные старообрядцы России являются наследниками тысячелетней музыкально-поэтической культуры…»[235]

Для практического овладения навыками знаменного пения составлялись специальные пособия — певческие азбуки. Ко времени раскола они приобрели вид развёрнутых, подробных музыкально-теоретических трактатов. «Музыкальное знание было строго дифференцированным и всеобъемлющим. Именно в таком виде оно и было воспринято старообрядцами — на пике расцвета древнерусской теоретической мысли. Азбуки предусматривали твёрдое знание древнего нотного письма (крюкового), разных типов нотаций, появившихся в процессе развития певческого искусства в Московском государстве (путевой, демественной и др.), мелодический словарь певческих книг, а также словарь виртуозных стилей пения (так называемого фитного и др.), жанров пения, законов гласового пения (осмогласия), принципов воспроизведения текстов по музыкальным моделям (пение “на подобен”), умение распевать текст в вариантах (“ин”, “произвол”, “ино пение”). Кроме того, давались познания практического характера для овладения исполнительскими навыками. Эти сведения выписывались в предисловиях»[236].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Повседневная жизнь старообрядцев"

Книги похожие на "Повседневная жизнь старообрядцев" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Кирилл Кожурин - Повседневная жизнь старообрядцев"

Отзывы читателей о книге "Повседневная жизнь старообрядцев", комментарии и мнения людей о произведении.