Эдмунд Вебер - Руническое искусство

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Руническое искусство"

Описание и краткое содержание "Руническое искусство" читать бесплатно онлайн.

Предлагаемая вниманию читателя книга представляет собой один из достаточно редких примеров удачного научно-популярного изложения основ рунологии. Впервые будучи изданной в 1941 году, книга за шесть десятилетий, прошедших с момента ее первого появления, не утратила своего значения в качестве вводного курса, знакомящего с историей возникновения рунического письма, этапами развития рунического алфавита, а также с наиболее примечательными памятниками древнегерманской и скандинавской эпиграфики. Она найдет своего читателя как среди специалистов в области палеографии, филологии и истории письма, так и среди многочисленных любителей истории.

Рунология — весьма консервативная наука. Многие истины не потеряли своего значения и по сей день, поэтому, как ни парадоксально, в сфере собственно научных изысканий этой дисциплины практически нет не только безнадежно, но и просто устаревших книг. Многочисленные исследования, тем более публикации памятников, увидевшие свет еще в середине XIX в., продолжают сохранять свое значение. Именно поэтому предлагаемая читателю книга актуальна и по сей день — в частности, как блестящий пример грамотной популяризации чрезвычайно сложной отрасли научного познания.

«Reißen» (чертить) и «scheren» (срезать) относятся к «резанию» и поэтому к деревянной основе. Дерево самых различных пород было в изобилии в распоряжении германцев. Верно также то, что саксы, переселившиеся в V в. в Англию, наряду с другими терминами, касавшимися рунического письма, взяли с собой слово «writ–seax» (Reißmesser — резец, долото). Черчение стало нарезанием канавок, при котором из основы вынимались клинышки и получившееся углубление промазывали смесью воска и свинцового сурика или охры, так что вырезанные знаки очень отчетливо выделялись. Еще в Средние века на большом количестве рунических камней, как, например, на камнях из Ардре (о. Готланд), высеченные руны были заполнены красной краской, так что они ярко выделяются на тусклом фоне.

Датский историк Саксон Грамматик еще в 1200 г. знал о древнем обычае посылать «вырезанные в дереве» буквы в качестве почтового сообщения.

В распоряжении германцев для письма наряду с древесиной была древесная кора. Уже упоминавшийся выше Венанций Фортунат в дистихе писал:

«Тебе давно ни один торговец не предлагал бумагу?

Над тем, в чем тебе отказывает время, не властна и любовь.

Так пусть же ствол бука, готовый помочь, распоясает себя!

И твои слова на коре порадуют мою душу.»

Из этих стихов следует, что епископу–сочинителю бросилось в глаза использование коры бука в качестве писчего материала. Вероятно, он сделал свое наблюдение у франков. Спустя тысячу лет после него шведский архиепископ Олаф Стуре, который называл себя историком Олафом Магнусом, наблюдал употребление древесной коры для письменных целей среди крестьян. Кроме коры бука для передачи сообщений, во всяком случае, употреблялась также кора березы. Изготавливали же находчивые фронтовики во время мировой войны 1914–1918 гг. открытки полевой почты из коры березы.

Однако, в то время как немецкие солдаты писали чернилами или карандашом, а сочинявший стихи на латыни Венанций думал о письме с помощью тростниковой трубочки, о чем в его приводившемся уже выше двустишии позволяет заключить слово «malen» (рисовать, писать красками), германцы могли работать по коре с помощью резца. Когда они процарапывали руны на серебристой стороне коры с помощью двух параллельных разрезов, то могли снимать верхний слой коры. Тогда светлые буквы выделялись на сером фоне.

При таком действии можно обоснованно говорить о процарапывании (Ritzen), т. к. это слово в новом верхненемецком языке означает лишь легкое разрывание поверхности. При насечках же на дереве должно быть приложено определенное усилие. В этом отношении подходит обычное выражение «вырезать руны», объективно не подходящее для надписей, которые насекаются на дереве, режутся на глине или выдалбливаются на камне. Его применение объясняется тем, что оно как фонетическая форма «руна» заимствовано из скандинавского словоупотребления, потому что с десятого столетия в Скандинавии стали преобладать специальные глаголы rísta и rista (резать, вырезать) для нанесения рун на любой материал.

Однако были также случаи, где руны лишь слегка нацарапаны на дереве. Это наглядно демонстрирует руническая надпись на узкой кромке деревянной рейки в церквушке Ванг из Вальдреса в Норвегии, которая стоит в Брюкенберге в исполинских горах. Тонкие надрезы отнюдь не облегчают чтение. Надпись гласит: Æindridhiskarmja: fingr: sonr: Olafsilla. Истолкование может быть следующим: «[Эти врата] вырезал Айндриди, Тонкий палец (т. е. ловкий на руку), сын Олафа Скупого». Эту надпись следует привести здесь в качестве примера норвежских процарапанных рун, относящихся к эпохе вскоре после 1200 г.

Если руны действительно изначально были письменами, вырезанными на дереве, то становится понятным вывод почти всех специалистов о том, что остроугольную форму рун убедительнейшим образом следует объяснять чисто техническими причинами: приспосабливанием к материалу и учетом направления волокон древесины. Но уже в 1898 г. появились возражения против этого на том основании, что германцы, по свидетельству Венанция, использовали полированные (выровненные) дощечки или поленца, на которых и вырезали руны. В таком случае нанесение круглых и горизонтальных линий совершенно не вызывало затруднений, как явствует из сохранившихся до нашего времени чудесных скандинавских резных работ. Поэтому и в ранний период изучения рун подчеркивали, что настоятельно рекомендуется не решать вопрос односторонне и с чисто технической точки зрения, а учитывать также надлежащим образом германское чувство стиля, которое предпочитало закруглять угловатые и сводить к прямоугольным остроугольные формы.

Поучительно с этой точки зрения рассмотреть рунические формы футорка. Все его буквы, за одним исключением, имеют вертикальную осевую линию, так называемый ствол. К ней справа или слева, как ветви, присоединяются боковые, дополнительные линии. У руны f имеются как прямые, так и изогнутые боковые штрихи, у руны th пузатая боковая черта сильно преобладает над угловатой, руна r почти всегда имеет закругленную боковую линию, у знака k прямой и восходящий штрихи встречаются в равной мере, а у знака b значительно преобладает закругленная пузатая боковая линия. Наконец, руна R на датском руническом камне имеет почти исключительно изогнутые боковые штрихи.

Особого рассмотрения требует руна m. В длинном футарке она имела две вертикальные черты, которые были связаны между собой скрещивающимися косыми штрихами. На датских камнях десятого столетия знак т появляется только с одним вертикальным стволом, который вверху проходит через круг или ромб (), однако эта форма не смогла возобладать. В середине XI в. побеждает знак, который имеет форму полукруга или полуромба, открытого сверху:. При этом существенно, что круглые или прямые линии появляются как будто по собственному усмотрению данного резчика по камню.

Знак u имеет формы и , у англичан также ; итак, боковая черта имеет угловатую или наклонную форму. Но уже на камне из Кюльвера появляется боковой штрих ниже вершины основной черты, отчего последняя выделяется сильнее. И в английских памятниках также нередко попадается эта форма. Особенно она бросается в глаза на камне из Рек (Швеция), где встречаются одновременно обе формы.

Тенденция присоединять отличительную черточку ниже вершины главной затронула также знаки l и r, хотя и в меньшей степени, чем U.

Далее, она изменила старое на (с фонетическим значением открытого О). Развившиеся в дальнейшем из этого формы уже упоминались выше. В некоторых скандинавских памятниках появляется знак с тремя дополнительными штрихами:, эта форма руны считалась, возможно, особенно надежной защитой.

Древнеанглийское D имеет косые штрихи, которые не связывают больше верхние и нижние концы обоих вертикальных штрихов, а присоединяются глубже и заканчиваются выше:. Эта форма встречается уже на фибуле из Фрайлауберсхайма.

Общегерманская руна h в южногерманской области имеет два наклонных поперечных штриха, на севере же — только один. Позже там появился знак только с одним стволом и с двумя перекрещивающимися боковыми штрихами:

Древнее R , начиная с восьмого столетия, вытесняется формой . После фонетического совпадения R и r этот знак стал употребляться для обозначения ü (примерно с 1050 г. и сначала только в Норвегии). В результате этого пунктированная руна и оказалась ненужной.

Знак ng (Кюльвер) или (Вадстена) получил в древней Англии форму , в которой линии раздвинуты на нормальной высоте. В Скандинавии эта руна уже в VI в. свелась к одной вертикальной линии, которая имела наверху ромб.

Древняя руна s появляется со слегка изогнутой линией вместо традиционной угловатой; она встречается также с четырехколенным штрихом вместо трехколенного. Позже в Скандинавии она превращается в (см. стр.34). Древняя руна о, Odals–знак, имеет чаще всего угловатую форму, однако встречаются варианты и с изогнутыми как петля линиями.

Знак z фибулы из Шарнэ с двумя боковыми штрихами, направленными кверху, и двумя — книзу, мог бы продемонстрировать древний вариант, в котором упрощенные формы выделяют осевую черту.

Иногда встречаются значительно отклоняющиеся от обычного формы, например, для t и для d на острие копья из Ковеля или для у на скрамасаксе из Темзы. В этих случаях следует условно принимать во внимание материал (насечка серебряной проволокой по железу).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

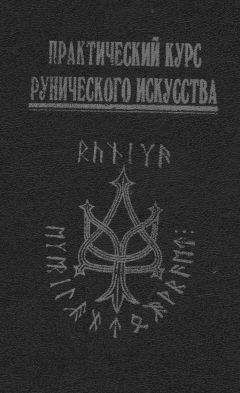

Похожие книги на "Руническое искусство"

Книги похожие на "Руническое искусство" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Эдмунд Вебер - Руническое искусство"

Отзывы читателей о книге "Руническое искусство", комментарии и мнения людей о произведении.