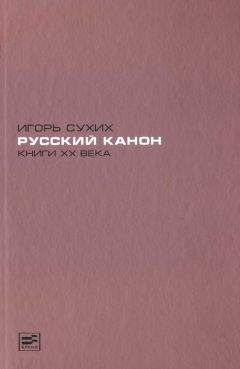

Зина Гимпелевич - Василь Быков: Книги и судьба

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Василь Быков: Книги и судьба"

Описание и краткое содержание "Василь Быков: Книги и судьба" читать бесплатно онлайн.

Автор книги — профессор германо-славянской кафедры Университета Ватерлоо (Канада), президент Канадской Ассоциации Славистов, одна из основательниц (1989 г.) широко развернувшегося в Канаде Фонда помощи белорусским детям, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы. Книга о Василе Быкове — ее пятая монография и одновременно первое вышедшее на Западе серьезное исследование творчества всемирно известного белорусского писателя. Написанная на английском языке и рассчитанная на западного читателя, книга получила множество положительных отзывов. Ободренная успехом, автор перевела ее на русский язык, переработала в расчете на читателя, ближе знакомого с творчеством В. Быкова и реалиями его произведений, а также дополнила издание полным текстом обширного интервью, взятого у писателя незадолго до его кончины.

Яркий, но слабовольный Свист — интереснейший характер, чье необычное житье перед войной (рассказанное накануне боя) состояло из ряда мелких преступлений и жульничеств, закончившихся тюрьмой и лагерем. Бессмысленная смерть этого преобразованного боем смутьяна описана автором с ярким трагизмом и становится символом всякой индивидуальной смерти жертв невероятной войны[88].

Макмиллин также первым заметил, что у каждого персонажа романа есть ярко выраженный антагонист. И это действительно так, но контраст между персонажами вовсе не черно-белого цвета; скорее их антагонизм зиждется на разнице в воспитании, образовании, социальном происхождении, месте рождения и многом другом, что органично, но резко отличает людей друг от друга и часто мешает формированию между ними добрых отношений. Эти отношения тем не менее успевают измениться за те несколько часов, что группа солдат проводит вместе перед боем. Карпенко и Фишер — хороший пример такой антагонистичной пары в начале романа. Перед смертью каждый из них избавился от предубеждения по отношению к другому; более того, они оба прониклись глубоким внутренним уважением друг к другу, успев пожалеть о том, первом впечатлении и сопровождавшей его реакции. Однако «прямым» антагонизмом дело не ограничивается — практически все персонажи так или иначе противопоставлены друг другу. Возьмем, скажем, предателя Пшеничного, антагониста Свиста. Первый — сын кулака, сознательно пошедший на предательство, своей изменой противостоит всем участникам группы. «Москва не верила слезам» ни Пшеничного, ни Свиста, и система жестоко поступила с обоими. Однако Свист выбрал геройскую смерть, тогда как над Пшеничным судьба поиздевалась: он добровольно сдался немцам в плен, а те, не захотев с ним возиться, с насмешкой застрелили его. Макмиллин также отметил, что автор романа не показывает даже такого героя, как Пшеничный, с одной лишь отрицательной стороны:

Со всем своим типичным умением он показывает эгоизм и отчужденность Пшеничного не как результат его классового воспитания, а как следствие безобразного отношения к нему советской системы, изуродовавшей его на основании его происхождения. Интересно, однако, что в последних работах Быкова, которые продолжают исследовать истоки героизма и предательства, автор избегает касаться классовых отношений, возможно чувствуя, что даже то, что этот момент привносит в образ Пшеничного в «Журавлином крике», несколько тривиален (т. е. занижен) по отношению к тому, с чем его собственные работы находятся в постоянной полемике[89].

Наиболее отчетлив в романе «Журавлиный крик» антагонизм между Глечиком и Овсеевым, представителем советской «золотой молодежи». Василь Глечик, крестьянский сын, скромный, простой, но романтичный паренек, страстно тоскующий по матери, накануне битвы вспоминающий с ностальгией свое, как ему кажется, счастливейшее детство, — полная противоположность избалованному Овсееву, которому с раннего детства не хватало, как говорится, только «птичьего молока». Привыкший к полному комфорту, он искренне считал, что весь мир, так же как и его домашние, должен крутиться вокруг его персоны, и, следовательно, его жизнь важнее, чем любая другая. Когда они с Глечиком остались одни в траншее, Овсеев решает сбежать с позиции, а на увещевания Глечика не обращает внимания, словно тот — надоедливое и незначительное насекомое по сравнению с ним, Овсеевым. В конце Глечик остается единственным защитником отошедшего батальона.

Любопытны, однако, пропорции. Из шести защитников позиции двое, иными словами — треть, совершают предательство, то есть изменяют нравственному долгу, понятие о котором у автора в то время полностью совпадает с официальным, государственным. Десятилетия спустя писателя, пожалуй, кто-то мог бы обвинить и в некоторой конъюнктурности, однако на самом деле Быков не следует негласным «установкам», а лишь тонко фиксирует момент: нравственная позиция двух третей воевавших (если не более) тоже полностью совпадала с официальной.

Следует обратить внимание и на то, кто, собственно, совершает наказание за измену: если Пшеничного (поведение которого не оправдано, но объяснено) убивают фашисты, то есть враги, то над Аликом Овсеевым, привилегированным эгоистом и нравственно нечистоплотным молодым человеком, совершает суд своей автоматной очередью скромный, внешне неприметный Василь Глечик. Что же дает этому тезке автора право карать своего товарища, недавнего брата по общей беде? Ведь в конце Глечик остается совершенно один в этом страшном окопе, с последней гранатой перед неизбежной смертельной атакой мощного противника. Единственная его поддержка — это небо, с которого льется знакомый с детства звук. И вот наступает его последний момент: «Он понимал, что это конец, и изо всех сил сдерживал в себе глубочайшую душевную печаль и тревогу, где необоримой жаждой к жизни бился далекий и призывный журавлиный крик»[90]. Видимо, то чувство сына — защитника матери, своего детства, дома, родного угла, глубоко сидящее у каждого человека, с одной стороны, толкнуло Глечика на самосуд, а с другой — показало, что такие, как он, не изменяют своему сыновьему, воинскому и человеческому долгу.

Измена, предательство, трусость — и антагонистичные им верность нравственному долгу, смелость, героизм без «геройствования», принадлежность нации и всему человечеству. Так же как и противопоставление добра и зла, любовь как основополагающая часть нравственности, сочувствие к ближнему — эти и многие другие постоянные темы Василя Быкова стали его искусно-ненавязчивым, но непобедимым литературным средством борьбы с душевной и духовной энтропией общества. Некоторые из этих тем и мотивов были только пунктирно намечены в его ранних работах, а другие, такие, как измена во всех ее видах, рельефно выделились уже в первых произведениях. И конечно, эта повторяемость нашла отражение и в выборе типа персонажей. Лазарев рассуждает об интересе и склонности Быкова к определенным типажам таким образом:

Конечно, склонность Быкова к одному и тому же типу героя таит в себе опасность повторения. И если писателю до сих пор удавалось счастливо избежать этой опасности, то потому, во-первых, что Быков стремится ко все более углубленному исследованию нравственного мира своего героя, который прост и незамысловат только для поверхностного наблюдателя, и, во-вторых, потому, что через этот характер раскрываются некоторые важные черты народной войны. Не остывающий на протяжении довольно продолжительного времени интерес писателя к подобного рода персонажам — ничем особым не выделяющимся до решительного дела, не укладывающимся в трафаретные представления о героическом и негероическом — в сущности, это интерес к народному характеру в его самом массовом проявлении[91].

Одним из подобных персонажей — среди многих других героев следующего романа, «Третья ракета», — и явился Лозняк, который мог бы тоже носить имя Василь, как и его земляк Глечик, если бы автор хоть раз назвал его по имени. Впрочем, Быков назвал и большинство других действующих лиц этого романа, представителей разных народов многонационального Советского Союза, строго по-военному, по фамилии.

«Третья ракета», 1961

Ничем не выдающийся бывший колхозник или рабочий, сибиряк или рязанец долгие месяцы мерз, под Демянском, перекопал сотни километров земли под Курском и не только разил огнем немцев, но и крутил баранку на разбитых дорогах, прокладывал и держал связь, строил дороги, наводил переправы. Он многое пережил, этот боец, голодал, изнывал от жары, побаивался смерти, но добросовестно делал свое солдатское дело… Не беда, что он — этот рядовой — принес с войны только каких-нибудь две-три медали, что он терялся при жестокой бомбежке, что где-то он оглядывался назад, стучал зубами и заикался во время танковой немецкой атаки, что его тело, повинуясь инстинкту, стремилось назад, в тыл, к безопасности, а он с усилием, но все-таки сдержал себя в тесном окопчике, сжимая в руках тяжеленную РПГ. В этом нет ничего зазорного, потому что в этом — правда, а мы не должны пренебрегать правдой человеческого поведения перед лицом смерти. В такой жестокой войне, какую пережили мы, стойкость, верность своему солдатскому (подчас очень скромному) долгу были не менее важны, чем головокружительная отвага храбрецов.

В. БыковНеважно, насколько менялось и до сих пор меняется восприятие романа «Третья ракета» различными критиками, но все они единодушны в том, что именно это произведение принесло Быкову популярность и признание читателя. И то и другое, как было упомянуто ранее, началось с перевода на русский язык и публикации «Третьей ракеты» в престижном «толстом» журнале «Дружба народов»[92]. Перевод, однако, был довольно слабым по сравнению с оригиналом и, по всей видимости, значительно «подслащен» советской цензурой.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Василь Быков: Книги и судьба"

Книги похожие на "Василь Быков: Книги и судьба" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Зина Гимпелевич - Василь Быков: Книги и судьба"

Отзывы читателей о книге "Василь Быков: Книги и судьба", комментарии и мнения людей о произведении.