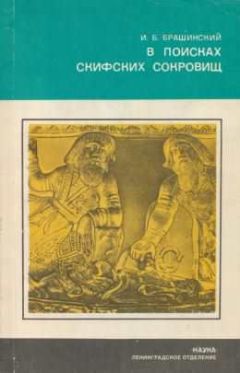

Иосиф Брашинский - В ПОИСКАХ СКИФСКИХ СОКРОВИЩ

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "В ПОИСКАХ СКИФСКИХ СОКРОВИЩ"

Описание и краткое содержание "В ПОИСКАХ СКИФСКИХ СОКРОВИЩ" читать бесплатно онлайн.

Началом повествования, с его точки зрения, может считаться одиночная фигура — скиф, натягивающий тетиву на лук. Эта сцена показывает сущность испытания, которому должны подвергнуться три сына прародителя скифов Геракла-Таргитая. В таком случае остальные сцены должны последовательно показывать, как каждый из сыновей справился с выполнением задания. Следующие за одиночной фигурой две парные группы, так называемые сцены врачевания, по мнению Раевского, показывают лечение травм, неизбежных при неумелых и безуспешных попытках натянуть тетиву тем способом, который показан в первой сцене. При такой трактовке в сценах врачевания показано взаимное лечение неудачливых старших братьев — сыновей Геракла. Последняя парная сцена — главная во всем сюжете, что определяется наличием в ней фигуры царя с повязкой-диадемой на голове. В этом царе Д. С. Раевский, следуя своему толкованию всего сюжета, предлагает видеть Геракла-Таргитая, а в его собеседнике — младшего сына, Скифа, выдержавшего испытание и натянувшего тетиву отцовским способом, в момент передачи ему власти отцом. Вместе с тем последняя сцена, будучи эпилогом ко всему повествованию, становится при дальнейшем вращении сосуда его прологом: она изображает Геракла в тот момент, когда он излагает одному из своих сыновей сущность предстоящего испытания.

Но при всей заманчивости предложенной трактовки следует указать на ее слабые стороны, в частности на небольшую, но весьма существенную деталь в изображении «Геракла» на куль-обском сосуде. В изображении греческого художника Геракл (а ведь именно он фигурирует в приводимой Геродотом «греческой версии» легенды в качестве прародителя скифов, и это очень важно) не мог быть лишен своих обязательных атрибутов: львиной шкуры и палицы. Эти атрибуты, или хотя бы один из них, обязательно присутствуют в любых изображениях героя — исключения здесь невозможны. На куль-обском же сосуде их нет, и это заставляет с осторожностью отнестись ко всей приведенной трактовке. Таким образом, следует признать, что вопрос о смысле сцен на сосуде остается пока в полной мере открытым.

С изображениями на куль-обской вазе во многом перекликаются сцены на другом скифском ритуальном сосуде, найденном спустя 80 лет после нее. В 1910—1911 гг. в урочище «Частые курганы» под Воронежем местные археологи-любители, члены Воронежской ученой архивной комиссии доктор Мартинович, священник Зверев и подполковник Языков раскопали три кургана. В одном из них оказалось «царское» погребение, в котором была найдена серебряная позолоченная ваза, очень сходная с куль-обской. Сосуд украшен фризом с изображениями трех групп, каждая из которых состоит из двух воинов. Их внешний облик и одежда полностью соответствуют тому, что мы видели на сосуде из Куль-Обы: те же длинные волосы, усы и бороды (лишь один юный воин безус и безбород), те же подпоясанные кафтаны, длинные облегающие штаны, мягкие сапоги, подвязанные ремешками у щиколоток, такие же гориты, копья, щит — всеполностью соответствует тому представлению об облике скифских воинов, которые дала куль-обская ваза.

В одной группе безбородый юноша-скиф, сидящий закинув нога на ногу на возвышении из камней и придерживающий рукой боевую секиру, на рукоять которой опирается подмышкой, внимательно слушает сидящего напротив бородатого воина, также восседающего на возвышении из камней и протягивающего юноше лук. На боку у него висит горит с таким же вторым луком. Во второй сцене изображен такой же бородатый скиф с горитом на боку. Одной рукой он опирается на рукоятку боевого топора, а другую с двумя загнутыми пальцами протягивает в сторону собеседника, стоящего спиной к нему на коленях. В правой руке тот держит два копья, уперев их наконечниками в землю, а под мышкой левой руки у него прямоугольный щит. Третья сцена изображает двух сидящих друг перед другом бородатых воинов. Один опирается на рукоятку упершейся в камень боевой секиры, другая его рука опущена; он внимательно выслушивает сидящего напротив воина, упирающегося одной рукой о камень, а в другой держащего двухвостую нагайку. У обоих на боку гориты с луками.

При сравнении обоих сосудов — куль-обского и воронежского — с первого взгляда бросается в глаза их большое сходство: они близки по форме, очень много сходного и в изображениях на них. Несомненно, мастера обеих ваз были весьма хорошо осведомлены в деталях скифского вооружения, прекрасно знали, как выглядят скифы, во что и как они одеваются и т. д. Это знакомство они могли приобрести как в военных столкновениях со скифами, которые были нередки, так и в мирном общении с ними. Вместе с тем бросается в глаза и несомненное превосходство куль-обского сосуда над воронежским, по сравнению с которым первый — это подлинный шедевр. В фигурах, изображенных на нем, несравненно больше экспрессии, гораздо более тонко переданы индивидуальные черты, различные детали и т. д. Но воронежский сосуд дал и некоторые новые представления о скифах по сравнению с куль-обским: в частности, это касается их вооружения. Здесь мы впервые видим широкое применение боевых секир в военном деле, впервые видим нагайку и т. д. Обе вазы относятся к одному времени (IV в. до п. э.) и отображают жизнь скифов-современников.

Как и сцены па куль-обской вазе, изображения па воронежском сосуде до недавнего времени истолковывались большинством исследователей как сцены военного быта скифов. Посвятивший этому сосуду специальное исследование выдающийся русский ученый М. И. Ростовцев полагал, что на нем показан скифский лагерь перед боем. Признавая связь изображений на вазе со скифским культом, он усматривал ее только в выборе темы — военном быте, характерном для скифской аристократии. Все три группы скифов на воронежском сосуде он считал композиционно равноправными и ничем не связанными друг с другом.

Иначе подошел к толкованию смысла изображений Д. С. Раевский. Исходя из убеждения, что «скифские сцены» на культовых сосудах связаны со скифской мифологией, он попытался истолковать и воронежские сцены с этих позиций. Между всеми тремя сценами он усматривает тесную связь и считает, что выбор сюжета для каждой и их последовательность указывают на повествовательный характер изображений. О чем же повествуют сцены на воронежском сосуде? Д. С. Раевский доказывает, что, как и на куль-обской вазе, они являются иллюстрацией к «эллинской» версии скифской этногонической легенды: во всех трех сценах Геракл-Таргитай показан беседующим со своими тремя сыновьями непосредственно после испытания — натягивания тетивы на лук. Первого, не выдержавшего испытания, он изгоняет из страны — тот показан спиной к отцу, удаляющимся. Второго он уговаривает покинуть страну. Наконец, младшему сыну, молодость которого в изображении на вазе подчеркнута безбородостыю, победившему в соревновании с братьями, отец передает свой второй лук — атрибут власти. Но, как мы уже говорили при рассмотрении куль-обского сосуда, точка зрения Д. С. Раевского имеет слабые стороны, не позволяющие безоговорочно согласиться с ней.

Раскопщики, нашедшие воронежский сосуд, выразили «верноподданническое пожелание поднести найденную вазу, как весьма редкую вещь, его императорскому величеству государю императору Николаю II», пребывавшему в то время в Ялте. Вскоре оттуда пришла телеграмма оттаврического губернатора графа Апраксина, сообщавшего «о величайшем счастье: государь император всемилостивейше соизволил согласиться на принятие вазы при личном вашем участии». Нашедшие вазу выслушали это «радостное известие стоя, с глубоким вниманием». Таково газетное сообщение о воронежской находке и ее дальнейшей судьбе. Некоторое время ваза хранилась в Ливадийском дворце, а затем по достоинству заняла свое место в Эрмитаже среди других скифских сокровищ.

Воронежская ваза отвлекла нас, однако, от Куль-Обы и связанных с нею событий. Вернемся в 1830 г., в Керчь, к Куль-Обе и ее сокровищам.

Помимо электровой вазы, изображения скифов были па ряде других предметов из куль-обского погребения: на золотой бляшке изображены два скифа, пьющие обнявшись из одного ритона — сосуда в форме рога для питья вина. Это — сцена обряда побратимства, описанного древними писателями в рассказах об обычаях скифов. Греческий писатель Лукиан (II в. н. э.) повествует устами скифа Токсарида об этом обычае: «… когда кто-нибудь избран в друзья, происходит заключение союза и величайшая клятва: жить друг с другом и умереть, если понадобится, друг за друга. При этом мы поступаем так: надрезав себе пальцы, собираем кровь в чашу и, обнажив острия мечей, оба, держась друг за друга, пьем из нее; после этого нет ничего, что могло бы пас разъединить».

Золотые бляшки с изображениями скифов. Куль-Оба. IV в. до н. э. Эрмитаж.

Другие золотые бляшки изображают скифов с горитами на поясе и чашами в руке, двух скифов, стреляющих из луков, всадника с занесенпым копьем. Таким образом, куль-обские находки впервые подтвердили реальность сообщений древних писателей о скифах и их обычаях.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "В ПОИСКАХ СКИФСКИХ СОКРОВИЩ"

Книги похожие на "В ПОИСКАХ СКИФСКИХ СОКРОВИЩ" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Иосиф Брашинский - В ПОИСКАХ СКИФСКИХ СОКРОВИЩ"

Отзывы читателей о книге "В ПОИСКАХ СКИФСКИХ СОКРОВИЩ", комментарии и мнения людей о произведении.