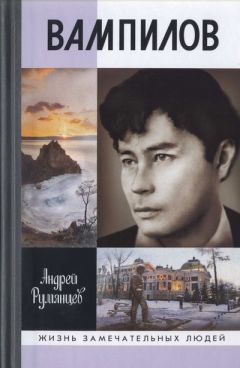

Андрей Румянцев - Вампилов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Вампилов"

Описание и краткое содержание "Вампилов" читать бесплатно онлайн.

Творчество Александра Вампилова (1937–1972) вписало яркую страницу в историю не только российской, но и мировой драматургии. Созданные им пьесы «Старший сын», «Утиная охота», «Прошлым летом в Чулимске», рассказы, очерки без прикрас отображали жизненную правду, проникая в суть человеческих характеров. Вампилов был всегда чужд лицемерию и приспособленчеству, что затрудняло его литературную судьбу. В канун 35-летия жизнь писателя трагически оборвалась в волнах Байкала, но уже много лет его известность не убывает как в родной Сибири, так и далеко за ее пределами. Автор его первой полноценной биографии — поэт Андрей Румянцев, знавший Вампилова с юношеских лет.

знак информационной продукции 16 +

«Он ее по-своему и задолго до знакомства с литературными ее отражениями воспринял, впитал в себя, а этот золотой запас впечатлений детства и юности достается художнику на всю жизнь. Он может многообразно приумножить его накоплением позднейших наблюдений, изучением жизни в натуре и по книгам, но заменить эту основу основ поэтического постижения мира невозможно ничем, как невозможно заменить в своей памяти родную мать другой, хотя бы и самой прекрасной женщиной».

Может быть, эти строки из статьи Твардовского отозвались в очерке сибиряка «Как там наши акации», написанном через несколько месяцев после сидения в Красной Пахре:

«Недавно я бродил по нашему поселку, смотрел, узнавал, раздумывал, старался понять, что произошло здесь в мое отсутствие. Новости я услышал еще на станции. Выстроен новый клуб, строится несколько двухэтажных жилых домов, открыли газету…

Уезжая, я думаю о своих школьных друзьях. О тех, кому сейчас под тридцать, кому поручаются сейчас важные, а через день-два будут поручены еще более важные дела. Думаю о тех, кто навсегда по-сыновнему связан с этой скромной судьбой под названием районный центр.

Мысленно я обращаюсь к ним:

— Вот как там, мальчики, наши акации?»

В связи с родословной Александра Вампилова, с его ощущением самобытности своей родины, где сошлись две духовные сущности, две древние культуры — православная и буддийская, — небезынтересно привести одно суждение А. Твардовского из той же статьи «О Бунине»:

«О взаимоотношениях художника со временем можно сказать, что он никогда не бывает влюблен только в свое, нынешнее время без некоего идеального образца в прошлом. Художнику дороги те черты его времени, которые связывают это время с предшествующим, продолжают традиционную красоту его, сообщают настоящему глубину и прочность. В любой новизне своего времени художник ищет связей с милой его сердцу “стариной”. Слабый художник при этом впадает в обычный грех идеализации прошлого и противопоставления его настоящему. У сильного художника лишь обостряется чувство новизны, которая может ему представляться неполной, лишенной красоты, уродливой, неправомерной исторически, но она для него — реальность, на которую закрыть глаза он не может».

Без прошлого нынешний день неполон. Это глубокое замечание могло остановить внимание Вампилова, вызвать в его душе полное согласие. Потому что оно воплощено и в его газетных очерках, и в рассказах, как будет воплощено и в его последующих пьесах.

Перечитайте очерк «Пролог», привезенный Александром из Усть-Илима, с начинающейся грандиозной стройки ГЭС на берегу Ангары:

«Внизу белеет река. Укрощенная в Братске, но здесь свободная и разнузданная, как зверь, вырвавшийся из клетки и забывший о ней.

Ночью, весной шестьдесят третьего года, с Толей Сизых я стою над Ангарой у Толстого мыса. Мы думаем о будущем, мы думаем о прошлом.

…Здесь были колумбы, бандиты, богомольцы, авантюристы, мыслители и революционеры.

И вот сюда пришли строители.

Уже был создан план ГОЭЛРО, а купец Яков Андреевич Черных был еще жив. Жив и богат, хотя скрывал и то, и другое. Последние годы бывший хозяин илимской тайги жил трусливо, но с надеждами. Он ждал своего часа, своего обновления, потому что был невежда и оптимист…

Как-то ему сказали, что он останется жив до тех пор, пока будет строить дом. Свой дом в Нижнеилимске он перестраивал бесконечно, всю жизнь…

В Иркутске, куда бежал в девятнадцатом году и где прятался в домишке на берегу Ангары в конце Амурской улицы, он набил тайники белой мукой, сахаром и прочим, что запас на черный свой день. Муки было семьдесят кулей. Купец не рассчитал. Он умер от разрыва сердца, не съевши и десятой доли запасов».

Через несколько лет в драме «Прошлым летом в Чулимске» драматург припомнит этого купца. И его история с вечной перестройкой дома, и сам воздух таежного поселка — всё было пронизано прошлым. День реальный, нынешний, в котором жили герои пьесы, сохранял тени дня вчерашнего, и это ощущение связи времен привносило такую подлинность переживаниям, поступкам, разговорам обитателей таежного поселка!

Твардовский заметил в упоминавшейся статье, что художнику очень важно тонко чувствовать жизнь природы. В драматургии это проявляется в речи персонажей, в их настроении, даже в поступках. Если герой чуток или глух к «бытию» поля и луга, рощи и реки, каждого деревца и каждого цветка, то это уже многое говорит о его душе. И не менее важно, если природа присутствует в произведении как еще один его «герой».

В пьесах Вампилова городское предместье, поселковый дом, тайга за окном, кажется, оживают в самой тишине сцены. И впечатление это создается во многом потому, что герои его драм и комедий часто посреди разговоров задумчиво вспоминают звуки и запахи родной природы. И потому, что природа поминутно «заглядывает», как в окна, в их души и составляет часть их духовного мира. Твардовский считал, что подобное чувствование писателя придает его повествованию «подкупающий характер невыдуманности, подлинности, неувядаемой ценности художнического свидетельства о земле, по которой он (художник. — А. Р.) ходил».

Мало кто из писавших об А. Вампилове обращал внимание на музыкальный строй его произведений. В связи с этим хочу упомянуть еще один «урок Твардовского»:

«Гоголя, Тургенева, Толстого, Чехова развитой читатель узнает и отличит на слух с полстраницы, прежде того как уловит детали содержания. Это та музыка, связующая отдельные слова в предложении… которую читатель сознательно или бессознательно принимает и невольно следует ей».

У Вампилова оригинален не только строй речи героев, часто парадоксальный, сочетающий эмоциональный возглас и серьезное, глубокое замечание, насмешливую реплику и сатирический выпад. Автор никогда не забывает и о «мелодии» речи, ее музыкальности, которая прекрасно передает коренные свойства русской разговорной лексики. Свободный, прихотливый, чистый, как таежный ручей, язык, имеющий свое неповторимое музыкальное звучание, — вот что такое текст каждой вампиловской пьесы.

* * *Здесь уместно будет сказать и о восприятии Вампиловым уроков других корифеев русской литературы. Свидетельства об этом рассыпаны по разным мемуарам, статьям, заметкам. Постараемся свести вместе хотя бы некоторые из них, чтобы вырисовалась цельная и живая картина.

Вячеслав Шугаев в записках о совместной с Александром поездке на север Иркутской области в 1963 году рассказал:

«Днем мы ходили в сельскую библиотеку… несколько часов пробыли в маленькой, похожей на баню избушке с большим и прекрасным подбором сочинений русских классиков в сытинском и саблинском изданиях. Саня с темно-зеленым томиком в щедром тиснении, напечатанным, конечно же, на веленевой бумаге, отошел к окну. Полистал, уселся на лавку:

— Вот тебе и Кеуль. Можем здесь осесть, вступить в колхоз, стать образцовыми книгоношами. Послушай-ка…

Темно-зеленый томик оказался “Выбранными местами из переписки с друзьями”. “Театр ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь, если примешь в соображенье то, что в нем может поместиться вдруг толпа из пяти-шести тысяч человек и что вся эта толпа, ни в чем не сходная между собою, разбирая по единицам, может вдруг потрястись одним потрясеньем, зарыдать одними слезами и засмеяться одним всеобщим смехом. Это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра”.

Меняясь, долго читали вслух.

— Хоть Белинский и разругал эти “Места”, а слог у них все равно отменный, — говорил Саня, когда мы закрывали библиотеку.

Отнесли ключ, пошли вдоль ручья, остановились у тальниковой, полуразобранной запруды перед впадением ручья в Ангару и всё говорили о “Переписке”. Сейчас я с некоторым отстраненным удивлением вижу нас тогдашних, у ручья, слышу наши неутомимо-восторженные голоса; глушь, где-то в кустах чисто и редко взбренькивает коровий колокольчик, посвистывает лозина под напором ручья, инспектор рыбнадзора тащит в гору очередного тайменя, а мы говорим о Гоголе, — есть некая причудливость в этой картине, но тогда мы — разбуди нас ночью — охотно ввязались бы в любое разговорно-литературное бдение».

Другой иркутский писатель, Дмитрий Сергеев, словно бы продолжил этот рассказ:

«Ничуть не удивило меня его особое пристрастие к Гоголю. Однажды Саня ехал из Москвы в Иркутск поездом. Чаще он летал, экономя время, а тут — поездом, четверо суток. Я спросил — не надоело, не скучал ли?

— Да я как-то и не заметил дороги. Встречал ты такого чудака, который в поезде читает “Мертвые души”? — улыбнулся он. — Случайно попалась книга, взял полистать… Мы ведь, можно сказать, не читали Гоголя. Не так нужно читать, как в школе и в вузе читают. Ты обязательно перечитай.

О Гоголе и тоже по поводу “Мертвых душ” говорил:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Вампилов"

Книги похожие на "Вампилов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Андрей Румянцев - Вампилов"

Отзывы читателей о книге "Вампилов", комментарии и мнения людей о произведении.