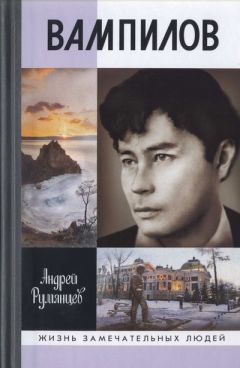

Андрей Румянцев - Вампилов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Вампилов"

Описание и краткое содержание "Вампилов" читать бесплатно онлайн.

Творчество Александра Вампилова (1937–1972) вписало яркую страницу в историю не только российской, но и мировой драматургии. Созданные им пьесы «Старший сын», «Утиная охота», «Прошлым летом в Чулимске», рассказы, очерки без прикрас отображали жизненную правду, проникая в суть человеческих характеров. Вампилов был всегда чужд лицемерию и приспособленчеству, что затрудняло его литературную судьбу. В канун 35-летия жизнь писателя трагически оборвалась в волнах Байкала, но уже много лет его известность не убывает как в родной Сибири, так и далеко за ее пределами. Автор его первой полноценной биографии — поэт Андрей Румянцев, знавший Вампилова с юношеских лет.

знак информационной продукции 16 +

Освоение классики не предполагает всеядности, решающим в этом процессе являются режиссер, его индивидуальность. И тут я снова хочу вернуться к тезису о верности автору. Я могу с полным основанием сказать, что личность режиссера при таком отношении к автору нисколько не теряет в своей яркости. Напротив, режиссер, занятый только самовыражением на разном драматургическом материале, быстро себя исчерпает; идущему от автора эта опасность не грозит, потому что перед ним каждый раз — новый мир, а не тот единственный, в котором главное — он сам, а всё остальное — повод для самораскрытия. Именно в этом случае и начинаются повторы, бессознательное перетаскивание сценических средств из одного спектакля в другой, монотонность в способах выражения, ибо такому режиссеру не дано подлинного обновления, которое проистекает в результате обогащения каждый раз новым драматическим материалом, для него меняются только сюжет и текст, а образная система остается неизменной. Причем такой режиссер обычно бывает очень доволен собой — у него есть лицо, индивидуальность. Это глубочайшее заблуждение».

Есть ли в этом ясном и профессионально выверенном рассказе какой-то таинственный трепет перед непостижимыми сочинениями, ощущение, что многоопытный режиссер встретился с неким театральным сфинксом? Нет. Только радостное открытие красоты и мудрости будничной жизни, которую вдруг явил в своих произведениях молодой мастер. И удивление, конечно, что великая русская драматургия получила достойного продолжателя.

Теперь послушаем другого выдающегося театрального режиссера — Анатолия Эфроса. Этот не только выразил мнение, во многом созвучное и обогащающее отзыв своего коллеги, но и показал зависимость иных своих театральных собратьев от ходячих идеологических догм.

Статья мастера «О современной пьесе» была напечатана в том же журнале «Современная драматургия» в начале 1980-х годов.

«“Утиную охоту” Вампилова не ставили десять лет, — писал А. Эфрос, — считали странной, что ли, а теперь ставят везде — в театрах, в театральных училищах, в самодеятельности. Уже даже выработался некий штамп исполнения “Утиной охоты”. Его можно было бы назвать “условный натурализм”. Играют неопрятные молодые люди с лицами как бы такими же, как и в самой “Утиной охоте”. Что-то быстро, натурально проговаривают, обнимаются, пьют, дерутся. До настоящего натурализма всё это недотягивает. Чтобы в такой пьесе дойти до настоящего натурализма, надо разорвать себе сердце, а тут всё легко и поверхностно изображается. Поэтому я и говорю: условный натурализм. Все похожи и всё похоже. Там, где зритель должен был бы от ужаса закричать, он в лучшем случае становится лишь слегка серьезнее. И уходит с некоторой брезгливостью к миру пьяниц и бездельников, но не с потрясением от сознания, каков этот мир и что страшен он не на шутку.

Чеховский Иванов стрелялся в конце, а Зилов в “Утиной охоте” не стреляется. Может быть, в этом есть правда, но только еще никто на сцене не нашел соответствующий этой пьесе финал. Или следовало бы сделать, чтобы он все-таки застрелился? И чтобы мы, наконец, поняли, что все это не шутка, — то, что в течение двух с половиной часов перед нами происходило. Так и ждешь страшного звука выстрела и вопля, вершащего всю эту пьяную канитель (я говорю не о том, как пьеса написана, а о том, как она почти везде играется). А вообще ее нельзя, вероятно, играть просто правдиво, натурально (особенно “условно натурально”). Ведь она почти символическая, может быть, даже мистическая. Тут, значит, что-то следует доводить до высшей остроты, в самой игре ли, в других каких-то приемах, не знаю».

Это точные, умные оценки мастера опровергают наивные утверждения критиков, что Вампилов был драматургом непонятым и непризнанным. И принят в среде равных, и признан. Приведенные строки ясно говорят о том, что Эфрос смотрит на судьбу Зилова и его окружения, на их жизнь не как на рецидив, аномалию в «созидательной» жизни общества. Как и в чеховской пьесе «Иванов», мироощущение героя в большей степени связано не с общественным устройством, ущербным или угнетающим самочувствие человека, а с высшим земным долгом, забытым им. В «Утиной охоте» действительно заложен смысл «символический», может быть, даже «мистический». И когда тупой и оболваненный идеологией театральный чиновник начальственно втолковывает своим подчиненным, что автор пьесы два часа показывает подонка, измывается «садистически» над зрителем, такие режиссеры, как Г. Товстоногов, А. Эфрос, Ю. Любимов, убедительно и мудро разъясняют драму вампиловского героя, разрушающего свою жизнь и собственную душу.

«Когда я смотрел “Утиную охоту” во МХАТе, — продолжал Эфрос, — на языке вертелись несовременные слова, вроде — “отчаяние заблудшего”. Или что-то подобное. Все время хотелось вдуматься в игру Ефремова, понять то, что он играет. И я твердил про себя, что играет он именно “отчаяние” и именно “заблудшего”. В конце пьесы маленький мальчик приносит Зилову венок. Друзья, издеваясь над Зиловым, присылают ему этот похоронный венок. Посыльного мальчика, как и Зилова, зовут Витей. И Зилов спрашивает у мальчика, не кажется ли это ему странным. Таким печальным показался мне этот вопрос! Потому что вот стоит этот Витя, такой маленький и славненький, пришел только что со двора, где играл с другими мальчишками в футбол, а потом пойдет домой и будет есть суп, приготовленный мамой. А здесь, на раскладушке, лежит другой Витя, уже не молодой, опухший от пьянства, с растерзанной душой, доведший себя до точки, до желания выстрелить себе в живот из двустволки.

Я давно не видел на сцене выражения такой степени отчаяния человека, зашедшего в тупик, заблудшего. На меня лично это действовало безотказно, и я всё время думал о несчастье Зилова. В чем оно и отчего?

Это был спектакль не о гуляках и пьяницах.

Это было нечто другое.

Я где-то читал, что Феллини долго не мог решить, о чем должен быть фильм про Казанову. И наконец он решил, что это будет фильм о пустоте.

Я видел этот фильм. Как всё, что делает Феллини, фильм этот ошарашивал. Потому что, пожалуй, ни один человек в мире, кроме Феллини, не умеет так собирать и сгущать краски. Никто не умеет так, как он, доводить всё до гиперболы. Так, может быть, когда-то в живописи умели Босх или Гойя, но они писали картины, и эти их картины навеки застывали, хотя и были полны адского огня и движения. А Феллини снимает кино, и потому адский огонь его картин — в движении.

Итак, фильм ошарашивал, сбивал с ног, но в нем не было или почти не было мучений человека, испытавшего на себе, что такое пустота.

В спектакле “Утиная охота”[82] (который, конечно, не идет в сравнение с тем фильмом Феллини в смысле богатства красок и остроты решений) есть, тем не менее, это мучение. Потому я смотрел его с необычайным напряжением.

Хотя при этом всё время казалось, что в театре совсем не обязательно так уж скромно выражать свои чувства и мысли. Конечно, спектакль должен быть правдоподобным, но он должен быть и сильным. А для этого нужно уметь заострять, находить резкость, нерв и динамику. Нужно так ощущать жанр и так строить кульминацию, чтобы сценическое воплощение лавиной переливалось в зал, чтобы сидящий в зале не просто размышлял, но был бы ранен содержанием. К сожалению, этого не было…

Возможно, это нелепо, но возникает желание разобраться в простых вещах: отчего же из маленького Вити может получиться вот такой ужасающий тип, одинаково страшный для других и себя? Что же это за пустота, которая так проедает душу, что возникает желание умереть? Когда и с чего она начинается, в чем ее первые проявления. И т. д. и т. п.

Если бы я был социологом или писателем, то стал бы изучать и фантазировать насчет того, как и откуда появляется эта болезнь. Болезнь пустоты».

Анатолий Эфрос, остановившись на внешних проявлениях человеческой сути героя, называет его подобием человека, «оболочкой», «миражом». И вся жизнь его пропитана ложью, ложью и ложью. И далее:

«Бред, а не жизнь. А ведь вполне респектабельная компания: высокие мужчины, красивые женщины, чистые скатерти в ресторанах, хорошее вино и бифштексы. Всё есть, только, если говорить языком древним, нет бога в душе…»

После такого подробного размышления, выраженного, кстати, просто, живо и понятно даже школьнику, все тысячестраничные труды — статьи, доклады на специальных конференциях, монографии «знатоков» советского театра, написанные, как правило, псевдонаучным, мало кому понятным языком, кажутся горой хлама. Сколько авторов писало о «загадке» Вампилова и героя его «Утиной охоты», но, кажется, ни один не смог даже приблизительно очертить, в чем же она заключается. Эфрос подробно и откровенно написал, в чем он увидел слабость спектакля, поставленного по вампиловской пьесе О. Ефремовым. В этом спектакле Ефремов играл и главную роль.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Вампилов"

Книги похожие на "Вампилов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Андрей Румянцев - Вампилов"

Отзывы читателей о книге "Вампилов", комментарии и мнения людей о произведении.