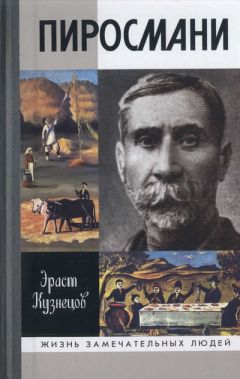

Эраст Кузнецов - Пиросмани ЖЗЛ

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Пиросмани ЖЗЛ"

Описание и краткое содержание "Пиросмани ЖЗЛ" читать бесплатно онлайн.

Книга известного искусствоведа Эраста Кузнецова посвящена жизни и творчеству выдающегося грузинского художника Николая Аслановича Пиросманашвили (1862–1918), более известного как Нико Пиросмани. Автор, исследуя все доступные источники, последовательно создает документальное жизнеописание, хотя в биографии художника не всегда просто отделить факты от сложившихся стереотипов и легенд. Творчество Пиросмани рассмотрено в контексте жизненного уклада старого Тифлиса, ведь картины художника создавались в основном для оформления лавок, духанов и винных погребов — неотъемлемой части этого самобытного города.

знак информационной продукции 16+

Тогда умели писать дерзко и без церемоний. Футуристы — тем более. Но в этих строках не столько стремление к эпатажу, сколько искренний гнев.

Кому из художников довелось с такой остротой ощутить извечное и неизбежное отчуждение искусства от его создателя? Обе жизни Пиросманашвили шли параллельно друг другу в двух изолированных мирах. В одном он бродяжничал, пил и писал свои картины. В другом спорили о формальном совершенстве и поэтической глубине его живописи, отыскивали ей аналогии в мировом искусстве и пытались предугадать ее будущее влияние. Лишь временами — сначала редко, потом чаще — эти жизни внезапно соприкасались, и соприкосновения были всегда беспокойны.

Отголоски той, второй жизни доходили до Пиросманашвили. О ее сложностях и противоречиях он ничего еще не знал. Но про него писали в газетах, он сам читал эти статьи, или другие ему их пересказывали. То и дело он узнавал, что духанщики продавали клеенки за большие, с его точки зрения, деньги. Его картины висели на выставке в Москве, рядом с картинами настоящих художников. Какие-то незнакомые люди приходили иногда к нему, расспрашивали, смотрели его работы, о чем-то спорили друг с другом. Он жил в предчувствии перемен. Давний его приятель вспоминал: летом 1914 года ловили рыбу в Дидубе. Пиросманашвили опускал руку в ведро с рыбой — рыба пугалась, билась, расплескивая воду. Пиросманашвили весело и беззаботно, по-детски смеялся…

Он чего-то ждал, жизнь его не могла оставаться прежней.

Как вдруг началась война, и рядом с этой вселенской бедой стали частными и мелкими заботы одного человека.

Сначала все будто было и ничего. На Эриванской площади отслужили молебен. Прошла манифестация с пением «Боже, царя храни» и «Марсельезы». Русские войска победоносно двигались по Восточной Пруссии; Берлин, казалось, был недалек. Мальчишки бегали и напевали: «Чик, чик, прапорчик…» Еще ничего не случилось, но сразу, как предсказание близкой беды, выросли цены. Уже 25 июля мука, стоившая рубль семьдесят пять за мешок, продавалась по три рубля. Подорожали сахар, керосин, хлеб, дрова. Появились очереди. Всего стало недоставать.

Потом узнали про разгром русских войск. В сентябре в газетах начали публиковать фотографии раненых и убитых. В городе показались первые раненые — худые, изможденные и молчаливые, словно пришельцы с того света. В их глазах стояло недоумение. Все шло хуже и хуже, и становилось ясно, что дальше будет еще хуже.

Духаны, погреба, пивные были закрыты в первые дни войны. Сначала временно. Потом их открытие было отсрочено. Потом их открыли с разрешением торговать только едой. Среди виноделов, виноградарей и виноторговцев началась паника. И без того не процветавшие духанщики запирали двери своих погребов и уезжали в деревню до лучших времен. Правда, вино пили не меньше прежнего. Вокруг вокзала, в Нахаловке, в Дидубе и на авлабаре им торговали почти не опасаясь — в пивных, в молочных лавках, в пекарнях — повсюду, где бывал народ, да и прямо на улице, из-под полы, в чайниках, кастрюлях, в молочных и лимонадных бутылках. Но в заведениях жизнь замерла.

Это сильно ударило по Пиросманашвили. Винные погреба и духаны доставляли ему основную работу. Все больше и больше надо было бегать по городу в поисках заказов, и заказы эти были все мельче и неинтереснее. Начались трудности с материалами. Черная клеенка, ставшая такой привычной, всегда бывшая под рукой, теперь оказалась редкостью — ее удавалось доставать с трудом, да и то не всегда, и Пиросманашвили приспособился писать на картоне, как когда-то в молодости. Если картина была большая, он соединял по нескольку листов (именно так была создана композиция «Праздник святого Георгия в Болниси»). Писать на картоне было неудобно и неприятно: пористая вялая поверхность тянула масло, живопись получалась жухлая, глухая. Он придумал грунтовать картон черной краской: «так привык». Это хоть отчасти возвращало его к ощущению черной клеенки.

Стало плохо и с красками. Заказчики считали каждую копейку — хорошие краски казались им слишком дороги. Да их и не всегда можно было купить, а когда можно было — не всегда находились деньги. Он стал покупать пигменты — сухие краски в порошках — и разбалтывать их в банках с олифой. Краски получались грубые, неравномерной плотности, работать с ними было неудобно. Черную краску для грунта сам делал из копоти. Словом, изворачивался, как мог.

А войне не было конца. Очереди росли. Работы стало еще меньше. Подорожало жилье. За самую паршивую каморку надо было платить едва ли не вдвое против прежнего. Никогда не умирало столько людей. И не только на фронте. Ни в один год Грузия не теряла столько писателей: умерли Акакий Церетели, Шио Мгвимели (который, по преданию, знал Пиросманашвили и читал его стихи), Нико Ломоури. Умер Важа Пшавела. Тяжелобольного, безнадежного, его положили в госпиталь. В каменных стенах стояла жара, он задыхался. Его опустили на пол, на рассыпанные охапки свежей травы, — чтобы дышать было немного легче.

Все та же легенда сообщает, будто Пиросманашвили был среди тех, кто выносил гроб с телом поэта из Квашветской церкви — из той, в которой сам он бывал чаще всего. Пусть так. И у легенд есть своя правда.

Именно тогда, в 1915 году, Георгию Леонидзе посчастливилось увидеть художника: «Он улыбался чуть грустно, словно ему было известно то, что не стало достоянием окружающих его собеседников… Непередаваемая у него была улыбка — что-то детски-чистое чувствовалось тогда в глазах и облике художника»[135]. Это был момент, когда он еще держался, но уже предощущал надвигающиеся испытания.

Между тем вторая его жизнь шла своим чередом. Все новые люди увлекались его искусством. Раньше им занимались русские авангардисты, теперь — грузинская творческая молодежь, и их интерес к Пиросманашвили был иной — свой. Весной 1915 года художники Зига Валишевский, Ладо Гудиашвили и Александр Бажбеук-Меликов предприняли розыски его картин в еще мало обследованном старом районе — у Майдана, у серных бань, потом в Ортачала. Заметки и статьи о нем появлялись не только в русских, но и в грузинских, и в армянских газетах. Возникло слово «пиросманисты» — так окрестили его приверженцев в то и дело вспыхивавших спорах.

Увы, интерес к его картинам по-прежнему был сильнее, чем к нему самому. О нем почти ничего не знали. Он существовал «где-то в Дидубе». Поговаривали, что он спился и бросил живопись, что он уехал на родину в Кахети или вообще умер. Словно бы речь шла о художнике, творившем в далекой экзотической стране за океаном или несколько веков тому назад и внезапно открытом, а не о человеке, живущем тут же, рядом, в получасе езды на трамвае, дышащем тем же воздухом, ходящем по тем же улицам.

Летом 1915 года после ранения с фронта ненадолго вернулся Кирилл Зданевич. Ему пришла в голову мысль заглянуть в «Эльдорадо». Там оставалось 13 лучших работ Пиросманашвили. Три года назад Титичев отказался их продавать. Но сейчас время было другое. Знаменитый духан был закрыт и заколочен, сам Титичев куда-то уехал, делами занимался управляющий. Все 13 картин оказались невредимы в комнатах, заваленных пыльной мебелью. Был устроен обед — с вином и органом, как в старое доброе время. За обедом Зданевичу удалось уговорить управляющего продать картины. Фаэтонщик поддакивал ему: «Разве сейчас до картин?» Управляющий согласился: «Эти картины никому не нужны, они пропадут и осыплются, возьмите их задешево». Все картины были погружены на фаэтон, и взволнованный Зданевич повез их к себе домой. Остаток отпуска ушел на то, чтобы смыть с них обильную грязь.

С самим же Пиросманашвили он не повидался. Как-то не успел.

Потом наступил 1916 год — самый беспокойный год жизни художника.

5 мая состоялась однодневная выставка работ Пиросманашвили. Масштабы ее были скромны. Просто Илья Зданевич поместил объявление в газете и разослал приглашения по городу, предлагая желающим посетить его мастерскую на улице Святополк-Мирского, 6, угол Гунибской, дом княгини Андрониковой во дворе, четвертый этаж — смотреть выставленные там картины Пиросманашвили. Выставка была открыта с 12 до 16 часов, но ее успело посетить около восьмидесяти человек.

Побывал ли на ней сам художник — неизвестно, но он мог узнать про сочувственные и даже восторженные отклики в газетах. «Общее впечатление, — писала «Закавказская речь», — что творчество Пиросманашвили — выдающееся явление грузинской культуры»[136]. Гарри Голлэнд (псевдоним Григола Робакидзе) в газете «Кавказ» называл художника «поистине народным сказывателем сказок в красках», а про его «Жирафа» писал: «Забываете, что перед вами просто животное, и вас начинает охватывать чуть ли не мистический страх», и с сочувствием приводил слова одного из художников про «Натюрморт»: «Это произведение сделало бы честь самому Сезанну»[137]. Кончалась статья призывом собрать все работы Пиросманашвили в музее. Не прошло и нескольких дней, как та же газета в статье художника А. Петроковского снова возвратилась к творчеству Пиросманашвили и призвала собирать его картины для музея[138]. Еще через несколько дней в газете «Сахалхо пурцели» появилась статья известного живописца Мосе Тоидзе[139].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

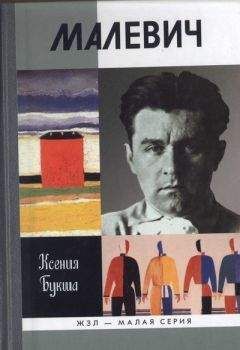

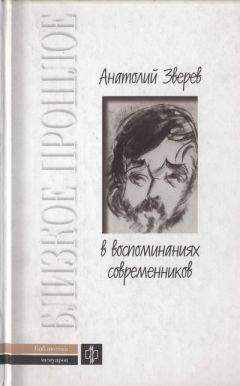

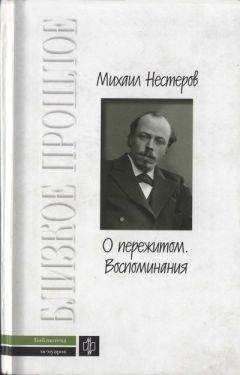

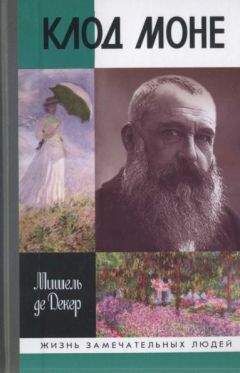

Похожие книги на "Пиросмани ЖЗЛ"

Книги похожие на "Пиросмани ЖЗЛ" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Эраст Кузнецов - Пиросмани ЖЗЛ"

Отзывы читателей о книге "Пиросмани ЖЗЛ", комментарии и мнения людей о произведении.