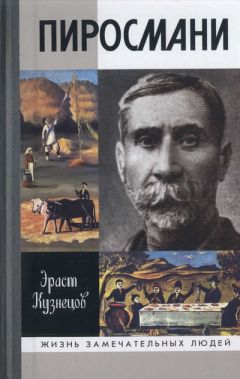

Эраст Кузнецов - Пиросмани ЖЗЛ

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Пиросмани ЖЗЛ"

Описание и краткое содержание "Пиросмани ЖЗЛ" читать бесплатно онлайн.

Книга известного искусствоведа Эраста Кузнецова посвящена жизни и творчеству выдающегося грузинского художника Николая Аслановича Пиросманашвили (1862–1918), более известного как Нико Пиросмани. Автор, исследуя все доступные источники, последовательно создает документальное жизнеописание, хотя в биографии художника не всегда просто отделить факты от сложившихся стереотипов и легенд. Творчество Пиросмани рассмотрено в контексте жизненного уклада старого Тифлиса, ведь картины художника создавались в основном для оформления лавок, духанов и винных погребов — неотъемлемой части этого самобытного города.

знак информационной продукции 16+

На это заседание был приглашен и сам Пиросманашвили.

«Художник Нико Пиросманашвили, о котором грузинская общественность не располагала никакими сведениями, оказался в Тифлисе. Он проживает в Дидубе. Вчера этого художника привели в нашу редакцию художники М. Тоидзе и Зазиашвили. Господин Пиросманашвили сегодня приглашен на заседание правления Грузинского художественного общества»[150].

Среди отыскавших его был Гиго Зазиашвили — тот самый приятель молодости Пиросманашвили и его компаньон по неудаче с живописным предприятием. Он уже многого, со своей точки зрения, достиг и стал «настоящим» живописцем, хоть и не первого, а может быть, и не второго ряда. Очевидно, он не без снисходительности вспоминал о своем отставшем товарище, но сочувствовал ему и готов был помочь. Присутствие Пиросманашвили должно было ласкать его самолюбие, неназойливо напоминая о том, как далеко он, Гиго Зазиашвили, ушел. Пиросманашвили был заметно взволнован приглашением, но старался это скрыть и с детской гордостью сказал: «Меня знают даже во Франции», как бы давая понять, что в приглашении нет ничего удивительного, что он воспринимает его как должное. Впрочем, на заседание правления он все-таки почему-то не пришел, во всяком случае, о том нет никаких сведений. Общество он посетил, но, очевидно, на другой день, 25 мая, когда состоялось общее собрание.

Появление Пиросманашвили вызвало интерес. До сих пор он был фигурой почти мифической: о нем писали, спорили, его хвалили или ругали, но его мало кто видел. Необычные обстоятельства его жизни были всем известны. Репутация его имела оттенок некоторой скандальности — отчасти потому, что о нем более всего писали «левые», футуристы, эпатирующие публику. Быть может, кое-кто из присутствующих и ожидал легкого скандала.

Внешность Пиросманашвили сразу привлекла внимание: «Лицо правильного овала освещалось большими черными глазами. Они излучали доброту и кротость. Весь его облик с бородкой и приглаженными черными волосами напоминал изображение с грузинских фресок. Пиросмани был необыкновенен и в то же время скромен»[151]. В своей внешности и манерах он хранил черты традиционного «крестьянского аристократизма». Удивительно ли, что многие, а среди них Яков Николадзе, Александр Мревлишвили, Шалва Кикодзе и другие, стали его рисовать (к сожалению, только часть этих зарисовок дошла до нас).

На собрании он сидел молча и неподвижно, глядя в одну точку. Казалось, он ни разу не переменил позу, не повернул головы, не сдвинул рук, сложенных на коленях. Что он думал в это время? Чем был озабочен? С памятного лета 1912 года он жил в ожидании непонятного чуда. Надежды его были наивны и беспредметны, но он чувствовал: что-то должно было перемениться. Однако время шло, ничего не происходило, и надежда перемешивалась с горечью. Приглашение всколыхнуло его. Вот почему он сидел такой торжественный и молчаливый, резко выделяясь на фоне оживления, господствовавшего в зале. Только в самом начале он позволил себе тихо спросить, наклонясь к соседу и показав глазами на председателя, известного общественного деятеля Г. Журули: «Кто этот достойный человек?» Это был своего рода жест вежливости, требовавшей выказать уважение к тому, с кем имеешь дело, в данном случае — как бы к хозяину, да еще к такому приятному и величественному человеку с высоким лбом и седыми, тщательно подстриженными усами и бородкой.

Заговорил Пиросманашвили только после собрания, когда вокруг него сошлись молодые художники. Снова вспомнил о председателе: «Очень понравился — красивый и видный человек и так хорошо говорил обо всем, что нужно художникам». Потом ответил на какие-то вопросы, снова, очень коротко, рассказал о своей жизни, о том, что он из Кахети, что осиротел восьми лет и с тех пор живет в Тифлисе. «Думаю, что мне за шестьдесят», — сказал он между прочим. Он был грустен и неразговорчив.

Ждали, что он скажет еще. Он вдруг решился: «Вот что нам нужно, братья. Посередине города, чтобы всем было близко, нам нужно построить большой деревянный дом, где мы могли бы собираться; купим большой стол, большой самовар, будем пить чай, много пить, говорить о живописи и об искусстве…» Речь, конечно, шла не о доме и не о самоваре. В художниках он готов был увидеть собратьев по призванию, думающих и чувствующих, как он, разделяющих его идеализм и максимализм, живущих не так, как другие, не для житейского волнения — только искусством, только духовно, отрешенно от суеты. Он и назвал художников возвышенно: братья.

Но Грузинское художественное общество не было братством, а сами художники были обыкновенные люди. Они собрались для дела и говорили о деле: умно и правильно о злободневном и насущном, но не то и не о том, что он ожидал и чего, наверно, толком не смог бы объяснить.

Он и сам это понял, потому что окончил неожиданной, даже противоречащей сказанному фразой: «Вам этого не хочется, вы о другом говорите…» Нашлись ли вокруг него чуткие люди, которых смутила горечь этих слов?

О трудностях его жизни все знали. Ему вручили вспомоществование — десять рублей. Пиросманашвили не привык к подаянию, как бы прилично оно ни называлось. Но тактичность не позволила ему отказаться: было бы некрасиво обижать чистосердечных людей, пригласивших его и явно желавших ему добра. Он взял деньги, поблагодарил, но сказал: «Я куплю на них краски, напишу одну картину и преподнесу ее вам».

Потом его повели сфотографироваться — неподалеку, на Головинский, 8. В самом этом предприятии было что-то неловкое: так этнографы зарисовывают и фотографируют туземцев.

Может быть, он уловил эту неловкость. Он был смущен обстановкой роскошного ателье Эдуарда Клара, фотографа двора его императорского высочества князя Михаила Николаевича и Тифлисского казенного театра, — с этими плюшевыми диванчиками и креслами, с вазами и хрупкими столиками, с матово светившимися вокруг экранами. Здесь он почувствовал себя гораздо стесненнее, чем на собрании, вдруг застыдился своей поношенной одежды и старался, чтобы этого никто не заметил. Он держался напряженно и скованно.

Это та фотография, которая до недавнего времени была известна как единственная (не считая уже упомянутой, юных лет) и в этом драгоценном для нас качестве обошла книги, альбомы и статьи, посвященные Пиросманашвили. Она не только документально точно передает черты его лица, но и доносит до нас умный и мягкий взгляд художника и легкое беспокойство, таящееся в глубине его широко раскрытых глаз. Все-таки здесь трудно ощутить силу духа и страсти, ту значительность, которая отличает людей незаурядных и которую полгода спустя каким-то чудом уловил и сохранил объектив другого фотографа.

Нико Пиросманашвили. Художник Р. Зоммер (?). Май 1916 г.После посещения ателье Эдуарда Клара Пиросманашвили исчез, с тем чтобы через несколько дней принести обещанную картину — известную «Свадьбу в Грузии былых времен», и больше на собраниях не появлялся. Художники хотели ему помочь, но он ждал от них не этой помощи, а чего-то другого. Он не приходил сам, а приглашать его было хлопотно и ни к чему.

Однако после выставки у Ильи Зданевича и после посещения Грузинского художественного общества он вышел из легенды. С ним стали знакомиться новые и новые люди, его встречали в редакциях газет и журналов. К этому короткому отрезку времени относится немало воспоминаний о нем.

Правда, и в этой его жизни, вдруг оказавшейся на виду, масса неясных мест, непонятных и даже загадочных обстоятельств. Так, искусствовед Г. Джапаридзе обнаружила в Париже живописный портрет (скорее, портретный этюд) пожилого грузина в профиль. Сходство с Пиросманашвили сразу бросилось в глаза: и нос, и наклон лба, и расположение глаз, и форма усов и бороды; заметна характерная посадка головы, как бы устремленной вперед-вверх — осанка человека одинокого, привыкшего смотреть поверх чужих лиц, человека, сгибаемого жизнью, но лицом упрямо обращенного к небу.

Имя изображенного не указано. Неизвестен и автор: его подпись неразборчива и не похожа ни на одну из известных. Между тем этюд написан мастером — быстро, уверенно, легко. Манера, в которой он исполнен, наводит на неожиданную мысль о руке главного недруга Пиросманашвили — Габашвили. Мысль эта небеспочвенна. Примечательная внешность и отчетливо выраженный национальный тип могли заинтересовать маститого живописца. Высказывается предположение о том, что этюд мог попасть к ученице Габашвили, Вере Лебедевой, в 1920-х годах уехавшей в Париж.

Введены ли мы в заблуждение случайным сходством? Но если этот портрет — действительно Пиросманашвили и его написал крупный мастер (тот же Габашвили), то за ним — какая-то своя, неизвестная нам история, какой-то эпизод жизни Пиросманашвили весной 1916 года.

Очевидно, к тому же времени — к весне или самому началу лета — следует отнести не датированные точно воспоминания журналиста С. Церетели[152]. В них интересны не столько высказывания художника — скорее всего, очень приблизительно реконструированные через сорок с лишним лет и именно потому не дающие нам ничего нового, — сколько сами факты. Церетели увидел Пиросманашвили в редакции журнала «Театри да цховреба» («Театр и жизнь»), куда тот пришел как добрый знакомый к редактору журнала Иосифу Имедашвили. Примечательно само по себе это знакомство с журналистом и видным театральным деятелем, одним из основателей народного театра — так называемой авчальской аудитории, находившейся, кстати сказать, неподалеку от вокзала, на Авчальской улице. После короткого разговора («Ну, какой я художник, да еще известный… Ты меня конфузишь… Да так, работаю по винным погребам, мажу стены разными рисунками и за это получаю стакан вина и тарелку харчо. В общем, скандальная бедность…») он пригласил своих собеседников — не хотят ли они взглянуть на его новую картину.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

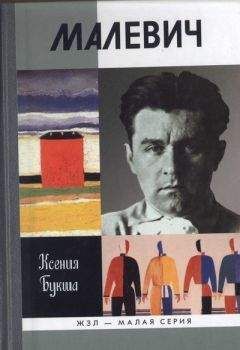

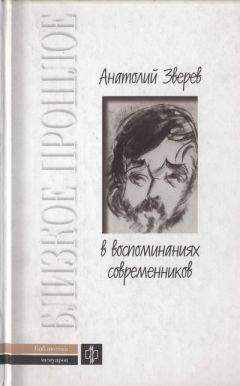

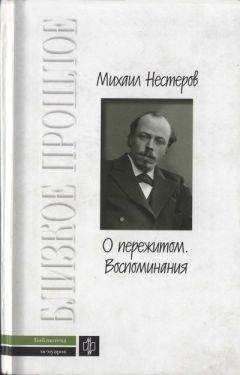

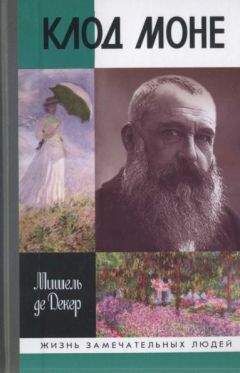

Похожие книги на "Пиросмани ЖЗЛ"

Книги похожие на "Пиросмани ЖЗЛ" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Эраст Кузнецов - Пиросмани ЖЗЛ"

Отзывы читателей о книге "Пиросмани ЖЗЛ", комментарии и мнения людей о произведении.