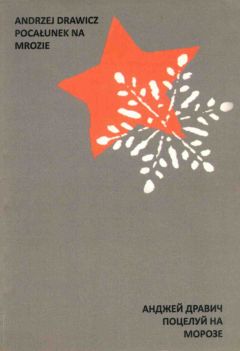

AНДЖЕЙ ДРАВИЧ - ПОЦЕЛУЙ НА МОРОЗЕ

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "ПОЦЕЛУЙ НА МОРОЗЕ"

Описание и краткое содержание "ПОЦЕЛУЙ НА МОРОЗЕ" читать бесплатно онлайн.

В книге "Поцелуй на морозе" Анджей Дравич воссоздает атмосферу культурной жизни СССР 1960-80 гг., в увлекательной форме рассказывает о своих друзьях, многие из которых стали легендами двадцатого века

Порой забегала вечно торопящаяся, занятая какими-то сложными и непонятными делами, с легкой поступью при солидной комплекции Наташа Столярова, секретарь Эренбурга. Ее красоту не смогли истребить даже десять с лишним лет лагерей. Она попала в тюрьму за иллюзии молодых лет: в тридцатые годы девушкой-подростком она уговорила родителей-эмигрантов вернуться из Франции в советскую Россию. Было такое движение возвращенцев, инспирированное НКВД. Родители погибли, Наташа спаслась, но горя хлебнула изрядно

Заходили и художники. Широко улыбающийся пружинистый Володя Вайсберг (еще и скульптор), заглянув из коридора, вошел и, не представившись, принялся циркулем пальцев профессионально измерять и ощупывать мою лысину, после чего удовлетворенно заметил: «Какая ладная черепушка!».

Как правило, здесь было живо и интересно, но временами давало о себе знать ощущение замкнутого анклава. Помню вечер, когда собравшиеся обсуждали ответ на схоластическую головоломную задачку: есть ли в России с десяток подлинных интеллигентов? А если есть, то кто это? Спорили с пеной у рта, но порядком было и притворства, поскольку то и дело называлась фамилия кого-либо из присутствующих, а тот махал руками: «Я? Да что вы! Мне для этого многого не хватает…» и т.д., после чего с видимым удовольствием позволял себя возвести в праведники и в свою очередь называл еще кого-либо из гостей. Это было как сказка про белого бычка, я вертелся, точно на гвоздях, дожидаясь, когда это закончится. Встревать в разговор в качестве иностранца-аутсайдера мне не полагалось. Признаюсь, что в тот вечер я тосковал по Варшаве, где подобные сцены, пожалуй, невозможны. Так оплачивался счет существования в условиях изоляции и постоянной самообороны.

Зато в небольшом кругу, естественным центром которого становилась Надежда Яковлевна, всегда было интересно. Она часто расспрашивала про Польшу, любила ее «вслепую», и чувство это в соответствии с традициями – истинной? – русской интеллигенции сопровождалось комплексом русской вины. Вдова Мандельштама грустновато осведомлялась об отношении поляков к России и русским, готовая услышать наихудшее, но жаждавшая узнать правду и только правду. С некоторым облегчением она принимала к сведению, что отношение это, по крайней мере, в среде интеллигенции, бывает разным. Как-то она сказала, что самым страшным и позорным документом, который читала, были протоколы допросов повстанцев 1863 года, судимых и казнимых в Вильно по приказу Муравьева – «Вешателя». Учтите – какие читала о н а, Надежда Мандельштам! Было, кстати сказать, такое время, когда только что вышедшую книгу с этими протоколами я встречал поочередно в домах всех моих русских друзей и каждая беседа начиналась с нее. А Надежде Яковлевне, с глубоким пессимизмом думавшей о перспективах России, похоже, было отрадно сознавать, что совсем недалеко, за ближней границей, есть страна, борющаяся за нормальные условия жизни, с не перебитым до конца хребтом морали и совести. Как и все «друзья-москали», она желала нам успехов, естественным образом рассчитывая, что это будет полезно и для России. Вдобавок, такое отношение поддерживалось ее сильным христианским чувством. Кто её читал, тот знает об этом. Она являлась глубоко, истово верующей, и ее вера была выстраданной и закаленной в испытаниях. Однажды она спросила: «Вы знаете, что Рышард (Пшибыльский – А. Д.) стоит за скептическое мировоззрение?». Я кивнул головой. «Ладно, но как в таком случае быть с объективными ценностями?». Пораженный меткостью ее вопроса, я сначала умолк, а потом пробормотал нечто невразумительное. Она тактично перевела разговор на другую тему. Потом мне не раз вспоминался этот вопрос, и я всё отчетливее ощущал заключенную в нем правоту. Теперь диалог выглядел бы уже иначе.

Какое-то время она серьезно помышляла о том, чтобы выехать в Израиль. «По крайней мере, помру свободной», – заявила она. Но вначале ее удерживал на привязи тяжело больной брат, которому, покуда хватало сил, она старалась помогать. Затем уже этот вопрос не затрагивался: то ли нездоровье мешало, то ли ее отговорили. Во всяком случае, с начала семидесятых годов она могла уже в какой-то степени освободиться от постоянного сильного внутреннего напряжения. Органы сыска, конечно, не спускали глаз с нее и ее гостей, но ничего страшного не случалось. Тем временем вышли трехтомное, фундаментальное американское издание Мандельштама и тощий отечественный томик «Избранное». За границей были опубликованы ее воспоминания. Стало ясно, что и поэзия, и осмысленный писательницей опыт ее самой, мужа, среды, социального слоя, страны – спасены, не исчезнут. Теперь даже внезапное вторжение представителей органов не было бы столь ужасно. Смакуя эту тяжело доставшуюся ей победу над судьбой, она сказала однажды: «Даже если что, то всего-то дадут мне в морду – и каюк!». Спокойно, без всякой позы. Если не вся Надежда Яковлевна, то многое от нее – в этой фразе.

А умерла она в декабре 1980 года. Не знаю, дошли ли до ее сознания сообщения о польских событиях той поры, поскольку она была очень старой (восемьдесят один год), очень больной и, похоже, отгородившейся от современности. Последнее из опубликованных интервью с ней, относящееся к 1977 году, свидетельствует о явной неприязни к действительности. «Будь она жива, с ней можно было бы спорить…, – написано в редакционном комментарии парижского журнала «Континент» (№3/1982). – Ее высказывания часто были интеллектуальной провокацией. Но ответить на них мы уже не можем». Верно. Несправедлива она бывала порой и раньше. Великолепно раскрывая в воспоминаниях смысл процессов и явлений, была способна незаслуженно обидеть конкретных людей (это особенно характерно для второй книги мемуаров). Как правило, она не могла понять тех, кто занимал компромиссную позицию, если только кто-либо из них не оказал помощи Мандельштаму, тогда ему отпускались грехи. Эти отдельные безапелляционные приговоры вызвали большой критический резонанс, Лидия Чуковская собиралась даже написать полемическую книгу-ответ. Но это уже сфера иных проблем. Вступление в нее требовало бы развернутых рассуждений на тему, возможно ли вообще и в какой форме достойное существование в условиях того режима для человека, известного обществу, «человека публичного».

Когда я пишу это сейчас, меня тревожат воспоминания о собственном малодушии. Дело в том, что в конце своих посещений России, в 1974 и 1975 годах, я начал сознательно ее дом обходить. Мне было известно (говорили люди из ее окружения), что она жаждет услышать от гостей мнения о своих мемуарах и что сама хорошо сознает их значимость. Это означало для меня неизбежность либо умолчаний и полуправд, либо трудного и бурного разговора – прежде всего потому, что я болезненно и остро воспринял ее очень личные и несправедливые обвинения отдельных лиц и характерный для второй книги тон излишней самоуверенности (даже Ахматову она там порицает и укоряет). Я предпочел неизбежной дискуссии избежать, иначе говоря – струсил. Вот конкретная иллюстрация жизненного оппортунизма в неофициальной сфере. Таким образом я перестал видеться с ней раньше, чем к тому принудили обстоятельства. Мне сообщили, что она заметила это и выражала удивление. Может быть, догадывалась о причине? Так или иначе – mea culpa, моя вина.

Правда, каким-то смягчающим мою вину обстоятельством может служить то, что потом я ее воспоминания перевел и опубликовал, но опять-таки – с сокращениями. Болезненно чувствительная ко всему, что касалось ее и Мандельштама, она не могла быть этим – если узнала – довольна.

Смерть ей судьба послала хорошую – по свидетельству близкого человека – «…под утро, тихо, в полусне, она точно забылась…». О судьбе своих поздних записок она заблаговременно позаботилась, как и пристало опытному конспиратору, поскольку сразу после ее кончины квартиру опечатали. И так ждали слишком долго и терпеливо, а в конце жизни оставили в покое. Разве что в последний момент отказали в захоронении тела в семейной могиле на расположенном ближе к центру Ваганьковском кладбище. Ее отпели по православному ритуалу и погребли на отдаленном Троекуровском кладбище. А недавно я прочел в «Литературной газете» сообщение об образовании комиссии по творческому наследию Осипа Эмильевича Мандельштама. Почему так поздно? Пожалуй, догадываюсь – в нее следовало включить вдову. А так ждали, пока умрет.

Пока я сам не приеду на кладбище, пусть эти слова будут моей свечой на ее могиле.

* * *Бывает ли иначе? Да, конечно. Я знал жен, виновных в моральном падении своих супругов, бывших причиной их отступничества, предательства. Слышал и о вдовах «равнодушных или эгоистически предусмотрительных».[13] Так, однако, случилось, что близко знаком с ними не был. Это и есть замечательная привилегия русской системы рекомендаций: вы всегда попадаете к хорошим людям (чуть хуже, чуть лучше) и никогда к плохим. Понятно, и это можно назвать ограничением и нарушением объективных пропорций, готов согласиться. Но моя Россия именно такова – в ней больше хорошего. И в моих вдовах тоже.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "ПОЦЕЛУЙ НА МОРОЗЕ"

Книги похожие на "ПОЦЕЛУЙ НА МОРОЗЕ" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "AНДЖЕЙ ДРАВИЧ - ПОЦЕЛУЙ НА МОРОЗЕ"

Отзывы читателей о книге "ПОЦЕЛУЙ НА МОРОЗЕ", комментарии и мнения людей о произведении.