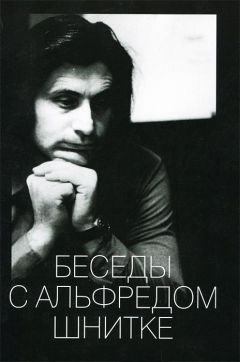

Александр Ивашкин - БЕСЕДЫ С АЛЬФРЕДОМ ШНИТКЕ

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "БЕСЕДЫ С АЛЬФРЕДОМ ШНИТКЕ"

Описание и краткое содержание "БЕСЕДЫ С АЛЬФРЕДОМ ШНИТКЕ" читать бесплатно онлайн.

Основной материал книги составляет запись бесед с известным композитором, которые вел А. В. Ивашкин на протяжении 1985-1992 годов. Темы этих бесед чрезвычайно разнообразны - от личных воспоминаний, переживаний - до широких философских обобщений, метких наблюдений об окружающем мире. Сквозной линией бесед является музыка -суждения Шнитке о своем творчестве, отзывы о музыке классиков и современников. В книге представлены некоторые выступления и заметки самого Шнитке, а также высказывания и интервью о нем. Издание содержит обширный справочный аппарат: полный каталог сочинений, включающий дискографию, а также список статей и интервью Шнитке. Все материалы, кроме отмеченных ссылками на предыдущие издания, публикуются впервые. Для музыкантов-профессионалов и широкого круга читателей.

Но такая точка только внелогически может быть представлена. Логически же мы не можем говорить о единой точке. Скажем, разность времен в разных точках Земли я реально ощущаю как разность. Но я одновременно ощущаю и некую третью точку: вот эти две точки с разным временем на Земле, а третья - там, куда я могу только интуитивно подняться, находясь в этих двух временных земных точках. В иллюзорном измерении я могу представить нечто, где все это сходится - и по времени, и по пространству,

45

по всему -в точку. Но в реальном измерении этого нет...

- Какова природа этого ощущения - воспринимаешь ли ты его как религиозное? Или оно присутствует повседневно?

А.Ш. Оно и присутствует, и отсутствует. Оно может вдруг почему-то открыться, и я сам удивляюсь, что в эту секунду все понимаю. Но потом я могу все это забыть. Но, с другой стороны, мое присутствие в окрашенности момента после болезни неизмеримо возросло. Я себя ловлю на том, что сейчас - в отличие от того, что было раньше, - мне человек сразу ясен. Сразу, окончательно ясен. И мне стало страшно скучно. И вообще мне ужасно скучно. У меня такое ощущение: как будто голову мою вытащили из этого мира, а меня оставили в нем. И я делаю то, что я уже знаю. И делаю потому, что я тут торчу! А голову - вынули! Меня вернули и сунули обратно. И все приходится делать с ощущением, что ты уже оторвался... А ты -о п я т ь тут.

У меня такое ощущение по поводу всего, что я пишу. Конечно, я чувствую большую разницу между тем, что я делаю сейчас, и тем, что раньше. Но все равно это все уже было, было, было! Понимаешь? Было! У меня ощущение, что я все делаю уже в тысячный раз!

- Если наш мозг выстраивает время линейно, не является ли обращение к прошлому попыткой избежать этого, преодолеть линейность времени?

А.Ш. Для меня как бы возрастает реальность времени - оно все ближе подступает. И эта возрастающая реальность заставляет меня менять свое отношение ко времени. Раньше многое я писал случайно, в силу внешних причин: кто-то просил, и возникала стилизация или воспроизведение чего-то, что само уже не живо в современности. И вот постепенно во мне окрепло ощущение, что все эти бесчисленные миры других времен продолжают жить. Как бы от каждой точки - целый мир. И в реальности, которая представляется линией (в то время как она линией не является, а существует во многих измерениях), в реальности все это и в самом деле выстраивается в гладкую, хотя и изменчивую линию.

Но в действительности это не линия. Это бесчисленное количество выхваченных из разных пространств точек. И вот возникает такое ощущение бесконечного леса времен, где каждая линия времени - другая, каждое дерево - растет по-своему. И все, что в прошлом возникло, возникло на разных деревьях, но относилось к деревьям, которые живут и сейчас. Другое дело, что в нашей сегодняшней реальности мы забыли о них. Потом опять вспомнили. А они-то продолжают жить, эти деревья. Поэтому и отношение ко всему в прошлом - не как к музейным экспонатам. Я как будто возвращаюсь в этот идеальный лес. Лес, конечно, очень грубое сравнение: я возвращаюсь в это идеальное скопление разнородных существ, и музыка там тоже растет. Вот эта ветвь - видимое, а эта -слышимое, но между ними нет коренной разницы, это ветви одного дерева. И вот поэтому я, имея это ощущение, считаю возможным возвращение ко всему прошлому. Это и не возвращение: что бы я ни делал,

46

я все равно к чему-то возвращаюсь. Нового же нету, а все, что существует как якобы новое, вся сегодняшняя музыка - это уже было! Было - было -было! И опять растет. Сегодня выросло здесь, завтра - там. А потом еще где-то.

А мы, находящиеся на одномерной линии, которую нам дает жизнь, строим теории, концепции. Я сейчас отношусь с неприятием абсолютно ко всем теориям! Потому что все они - иллюзорные, временные попытки что-то объяснить с точки зрения лишь данного момента. Человек может видеть три точки. Но он же не видит всего остального. И когда он пытается привести все в соответствие с этим остальным, он лишь умножает ложь, потому что бесконечная реальность не открывается никакому логическому разуму. Ее можно только чувствовать. Человек всегда будет - для того, чтобы установить стройность теории, формулировки,- все время будет что-то урезать. И искажать. Поэтому я негативно отношусь к любым теоретическим обоснованиям. Их нет. --

- Но для твоей музыки прошлое - это не только возможность воссоздать лес разных миров, но и попытка обращения к какой-то определенной, открытой уже духовной дисциплине: нам нет нужды восстанавливать некий человеческий образ, если он дан в культуре, в музыке Брамса, Бетховена. Любой человек цитирует, от цитирования - в широком смысле - никуда не деться. Ты неизбежно заимствуешь и логику, и язык, и способ, которым другие люди, жившие раньше, видели мир.

А.Ш. Сейчас у меня есть ощущение сосуществования всех времен и возможности их появления независимо друг от друга абсолютно всегда.

2. Техника и сущность. Процесс сочинения. Музыкальные формы

- В семидесятые годы язык многих композиторов заметно упростился. Причем у тебя он упростился и со знаком плюс, и со знаком минус. Он упростился в том, что ты стал обращаться к шлягерным моделям. И в том, что ты обращаешься к “плюсовым” по своему значению ностальгическим цитатам, к монограммам. Это было и раньше, но в семидесятые годы стало как бы более классическим по оформлению, более доступным для восприятия. Речь стала более расчлененной. Как бы ты сам объяснил упрощение, которое произошло, в частности и в твоей музыке в семидесятые годы? Ведь раньше ты совсем другую музыку писал.

А.Ш. Ну, как сказать... Уже во Второй скрипичной сонате в 1968 году были некоторые нестерильные, банальные элементы. В Первой скрипичной сонате 1963 года это тоже есть. Другое дело, что в шестидесятые годы, особенно с 1963 по 1968 год, я занимался собственным “ликбезом”. Я изучал очень много сочинений Штокхаузена, Булеза, Пуссера, пытался понять их технику, пытался “присвоить” технику, то есть все это перенять, научиться и адекватным образом мыслить. Это диктовало и определенную эстетику, которую я некоторое время принимал и пытался себя в нее втиснуть. И от этого именно и испытывал ощущение неудобства и шизофрении. Потому что мало того, что я был вынужден продавать свое тело в кино - и пытался себя “отмыть” этой “серьезной” работой: я чувствовал, что и в этом всем была для меня ясная ложь. Ложь - в пуристской эстетике тогдашнего музыкального авангарда.

А потом благодаря алеаторике и коллажам появилось нечто иное. А у Кейджа - и раньше было, Кейджа в пуризме не обвинишь.

Но все-таки гипноз рациональной техники был тогда сильнейшим. Это было мне необходимо и нужно тогда: как-то дисциплинировать свою работу. В 1962 году я закончил оперу, Слава Богу, не поставленную. Я

49

давно исключил ее изо всех своих списков. Это Одиннадцатая заповедь, опера про Клода Изерли, про летчика, участвовавшего в первой атомной бомбежке, который потом рехнулся, мучился невозможным образом. Этакая демагогически-конъюнктурная фантазия. Это было мне предложено в 1961 году Георгием Ансимовым по рекомендации, между прочим, почему-то Шостаковича (он знал уже тогда Нагасаки). Шостаковичу предлагали этот сюжет, естественно, он не взялся за него и порекомендовал меня. И там я делал многое, чего я потом не делал, а теперь опять стал делать: стилистические сопоставления, многослойные коллажные постройки. Позднее я с удивлением обнаружил все это как существующее в реальном музыкальном обиходе. Использование додекафонной техники в качестве негативной музыки - главный порок этого сочинения. Там была попытка разделить позитивное и негативное по материальному признаку. Сиропное, тональное, немножко орфовское - было позитивным. А вот бомба и все, что с ней связано, - додекафонным. Сам музыкальный материал был очень неплох. И вместе с тем это была откровенная эклектика, смешение стилей, но именно этим сейчас она мне и интересна, как абсолютно неудачный, но все же полезный для меня опыт.

- Но ставиться это не будет?

А.Ш. Ни в коем случае! Слава Богу, и партитуры нет, это невозможно поставить. Есть только клавир.

Постепенно произошло какое-то взаимодействие того, что я в прикладной музыке писал, с тем, что я писал для себя. Взаимодействие не как механическое смешение, а какое-то концепционное сближение, что-ли. Я понял, что я отвечаю за все что пишу. Нельзя рассматривать что-то только как прикладное, ко мне не относящееся, а я - вот здесь, чистенький, в этих серийных сочинениях. Мне казалось, что это для меня неприемлемо, да и сама по себе позиция такого “пуризма” казалась мне чужой. Наверное, моя природа такая, что я не могу добиться чистоты, наверное, не могу. Поэтому мне и нужно было смешение того и другого. Я знал, конечно, о приемах соединения разных стилей, я знал об опере Анри Пуссера Ваш Фауст. Не музыка (когда я услышал ее, она не произвела на меня сильного впечатления), но сама идея оперы, ее концепция - идея путешествия по временам, идея стилистических гибридов - вот это показалось мне интересным. Я в тот момент и музыки Айвза-то как следует не знал. Солдат Б. А. Циммермана не знал. Я знал только эту и д е ю Пуссера.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "БЕСЕДЫ С АЛЬФРЕДОМ ШНИТКЕ"

Книги похожие на "БЕСЕДЫ С АЛЬФРЕДОМ ШНИТКЕ" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Ивашкин - БЕСЕДЫ С АЛЬФРЕДОМ ШНИТКЕ"

Отзывы читателей о книге "БЕСЕДЫ С АЛЬФРЕДОМ ШНИТКЕ", комментарии и мнения людей о произведении.