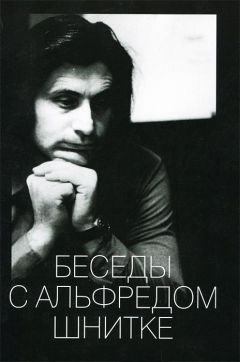

Александр Ивашкин - БЕСЕДЫ С АЛЬФРЕДОМ ШНИТКЕ

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "БЕСЕДЫ С АЛЬФРЕДОМ ШНИТКЕ"

Описание и краткое содержание "БЕСЕДЫ С АЛЬФРЕДОМ ШНИТКЕ" читать бесплатно онлайн.

Основной материал книги составляет запись бесед с известным композитором, которые вел А. В. Ивашкин на протяжении 1985-1992 годов. Темы этих бесед чрезвычайно разнообразны - от личных воспоминаний, переживаний - до широких философских обобщений, метких наблюдений об окружающем мире. Сквозной линией бесед является музыка -суждения Шнитке о своем творчестве, отзывы о музыке классиков и современников. В книге представлены некоторые выступления и заметки самого Шнитке, а также высказывания и интервью о нем. Издание содержит обширный справочный аппарат: полный каталог сочинений, включающий дискографию, а также список статей и интервью Шнитке. Все материалы, кроме отмеченных ссылками на предыдущие издания, публикуются впервые. Для музыкантов-профессионалов и широкого круга читателей.

Апрель 1992 г.

Выступления, статьи, заметки Шнитке

Слово о Прокофьеве

Многоуважаемые дамы и господа!

В истории человечества никогда не наблюдалось движения от худшего к лучшему. Но если бы не было надежд на улучшение, не было бы и самой жизни. Каждое из человеческих поколений стремилось - притом не с холодным сердцем, но в высшей степени настоятельно - наконец-то воплотить сокровенную мечту в жизнь. Иногда складывалось впечатление, будто это удалось. А затем все снова оказывалось лишь иллюзией. Однако без такого постоянного отодвигания в. будущее недостижимого в реальности исторического горизонта жить дальше было бы невозможно.

Первая мировая война поколебала всеохватный, гарантированный вроде бы на сто процентов оптимизм страстно ожидавшегося XX столетия -Серебряного века. И все-таки надежда еще сохранялась. Кто мог ожидать тогда второго удара истории, что унесет намного больше миллионов жизней, гибельного огня атомной бомбы и еще многого другого? Если сложить все человеческие жертвы, то наше столетие безусловно обогнало все предыдущие. Но насытилось ли Зло?

А между тем начало XX века обещало человечеству долгожданную надежность исторического маршрута. Войны, во всяком случае великие, казались уже невозможными. Наука вытеснила веру. Любые еще непреодоленные препятствия должны были вскоре пасть. Отсюда - холодная, спортивная жизненная установка на наиполезнейшее, равно как и одухотвореннейшее, в судьбах молодых людей, Прокофьева в том числе. Это был естественный оптимизм - не идеологически внушенный, но самый что ни на есть подлинный. Та многогранная солидаризация с эпохой и ее атрибутами - скорыми поездами, автомобилями, самолетами, телеграфом, радио и так далее, - что давала отрезвляюще-экстатическую, раз и навсегда достигнутую, точнейшую организацию времени, отразившуюся и в житейских привычках Прокофьева. А потому надвигавшиеся испытания - жесточайшие в истории человечества - еще долго будут восприниматься как трагическое недоразумение. Потому же оптимизм, ставший исходным жизненным пунктом, сохранился на всем дальнейшем пути, пусть и с неизбежной корректировкой повседневности. Недопущение сюрреалистических ужасов действительности, несгибаемость, внутреннее табу нa слезы, пренебрежение к оскорбительным выпадам - все это казалось спасением. Увы, спасение было иллюзорным. Еще более важная, невидимая, но существеннейшая часть спортивно-деловитой личности Прокофьева, столкнувшись с ложью, была жестоко ранена, но спрятала эти раны столь глубоко, что уже не могла от них избавиться, и они пресекли жизнь композитора на пороге 62-летия.

210

И все-таки Прокофьев был не из той породы людей, что гнулись под бременем эпохи. Правда, в его жизни нет примеров открытого сопротивления ритуальному театру истребления. Зато нет и уступок. Он принадлежал к числу тех, кто в самых ужасных обстоятельствах сохранил свое человеческое достоинство, не сдался на милость внешне всесильной повседневности. Он оказывал спокойное, но тем более стойкое сопротивление. Его поведение в различных ситуациях создает образ человека холодного, все заранее рассчитывающего, очень пунктуального и защищенного ироническим разумом от миражей современности (это подтверждают и рассказы знавших его, например, Николая Набокова). Свидетельств прокофьевской гениальности в организации времени много. И среди них лучшее -его наследие, которое вряд ли было бы столь обширным и столь высококачественным при так называемой нормальной жизни, когда композитор воспринимает возможность работать как редкий подарок. В этом человеке должно было ясно ощущаться динамическое взаимодействие поэтической сущности и делового образа жизни. Краткие письма, экономная манера письма со старорусским обычаем опускать гласные, преодоление собственныx кoмплeкcoв, для которых у него было более чем достаточно причин, как внутренних, так и внешних. Сдержанность в поведении, отказ от простых человеческих объяснений типа “Был болен” или “Не хотелось работать”. Он работал и в самый последний день своей жизни, 5 марта 1953 г.

Конечно же, он знал все. Знал и о том, что болен и не может надеяться на слишком долгую жизнь. Поэтому предпочел своевременно отказаться от выступлений в качестве пианиста, позднее и от дирижирования, чтобы сохранить время для композиции. И именно такая способность постоянно отказывать себе, отбрасывать заурядные псевдопроблемы публичной жизни, такое недопущение внешней действительности в свой дом, в свою душу, да, пожалуй, и в собственную музыку, такое избегание общественной деятельности дали столь внушительные результаты: творческое наследие из 131 опуса по большей части первоклассной музыки, что привычно скорее для XVIII столетия, пусть нелегкого, но несравненно более естественного, чем для нашей запутаннейшей современности с ее нескончаемым демагогическим представлением. Та вроде бы давно исчезнувшая реальность, что оставалась возможной разве что в стилизованной или идеализированной реконструкции неоклассицизма, у Прокофьева предстает естественной и своенравно-живой, как будто вовсе и не существует темной ночи настоящего! Этот человек видел мир иначе и иначе слышал его. Наверное, природа подарила ему иные основы и иные точки отсчета, чем подавляющему большинству людей. Темные бездны реального никогда не лишались в его представлении всепокоряющего солнца. Это абсолютно уникально. Кого можно с ним сравнить? Последнее произведение Прокофьева, Седьмая симфония, кажется, написана юношей. Она полна неисчерпаемой жизненной силы и несёт в себе нечто спонтанное.

Такое преодоление настоящего ради вечности не было исключительно интеллектуальным достижением, хотя и интеллектуальным тоже. Это всеобъемлющее решение жизненных проблем, концепция существования.

211

Видимо, каждый человек на вcex повоpoтax пути остается тем, чем он был с самого начала, и время тут ничего не может поделать. Следует лишь сказать, что мрачные начала бытия Прокофьеву также нe были чужды. Достаточно вспомнить сцену аутодафе в Огненном ангеле или сцену смерти князя Андрея в Войне и мире, равно как и множество трагических и драматических поворотов в форме, например, Шестой симфонии, или Восьмой фортепианной, или Первой скрипичной сонаты. И во Втором струнном квартете, и в Пяти стихотворениях Анны Ахматовой. А гениальная сцена двойного самоубийства в Ромео и Джульетте? Слишком долго об этой серьезнейшей музыке судили лишь по ее дерзкой оболочке, не обращая внимания на глубоко прочувствованную суть. Видели карнавальный блеск внешнего мира, не принимая во внимание серьезность - строгую серьёзность, не дозволяющую страданию выплеснуться и затопить все вокруг. А ведь серьезность присутствует у Прокофьева с самого начала! Стоит подумать о Втором фортепианном концерте, об этом до сих пор остающемся спорным звуковом мире, исполненном жесткости и суровости. О Скифской сюите Ала и Лоллий, очень своеобразном “теневом варианте” Весны священной. О Второй или Третьей фортепианных сонатах и еще о многом другом.

Этот человек, конечно же, знал ужасную правду о своем времени. Он лишь не позволял ей подавить себя. Его мышление оставалось в классицистских рамках, но тем выше была трагическая сила высказывания во всех этих его гавотах и менуэтах, вальсах и маршах. Он в буквальном смысле слова был Господином в галстуке, поэтому, когда он явился в 1948 году на ждановский квазиинтеллектуальный спектакль истребления в ЦК партии - в бурках и лыжном костюме - это имело более глубокий смысл, чем просто внешняя форма. Глубинный смысл можно было увидеть и в последствиях: сущность этого несентиментального человека не могла вынести болтовню “ответственных” работников, он был сломлен ею и прожил уже недолго.

А ведь его жизнь начиналась так прекрасно! Счастливое - то есть отнюдь не идиллическое - детство с занятиями у Глиэра, Римского-Корсакова, Лядова, у Есиповой и Николая Черепнина. Счастливая - то есть богатая конфликтами - юность, с очень рано начавшимся концертированием при непрекращавшемся сочинительстве. Но затем пришли война и революция, возникло решение переждать худшее время за границей, что удалось тогда осуществить - как и многим другим - при помощи Луначарского. Затем решение вернуться - как у очень немногих. Прокофьев словно принципиально отказывался признавать апокалипсический перелом в истории XX века, с таким энтузиазмом начавшегося. Он пытался преодолеть это с холодным спокойствием спортсмена, он будто не слышал и не видел приближения небывалой в истории истребительной резни. Точнее, не хотел видеть и слышать. Такая позиция в определенной степени сблизила его с великим современником и соперником Игорем Стравинским - в отличие от чуть старшего по возрасту друга Николая Мясковского, ощущавшего неукротимое наступление ада хотя и наивно, но отчетливо. Го-

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "БЕСЕДЫ С АЛЬФРЕДОМ ШНИТКЕ"

Книги похожие на "БЕСЕДЫ С АЛЬФРЕДОМ ШНИТКЕ" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Ивашкин - БЕСЕДЫ С АЛЬФРЕДОМ ШНИТКЕ"

Отзывы читателей о книге "БЕСЕДЫ С АЛЬФРЕДОМ ШНИТКЕ", комментарии и мнения людей о произведении.