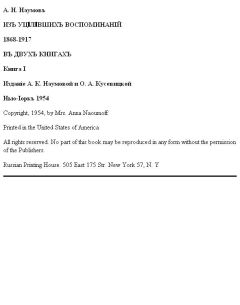

Александр Наумов - Из уцелевших воспоминаний (1868-1917). Книга I

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Из уцелевших воспоминаний (1868-1917). Книга I"

Описание и краткое содержание "Из уцелевших воспоминаний (1868-1917). Книга I" читать бесплатно онлайн.

Послѣ перваго же года въ моемъ участкѣ установился такой порядокъ, что обо всѣхъ сельскихъ сходахъ я заранѣе зналъ у себя въ канцеляріи, и всюду, гдѣ нужно, я могъ по желанію и выбору лично появляться, благодаря чему мнѣ удалось однажды въ с. Узюковѣ самому прослѣдить за вынутіемъ жеребьевокъ при отводѣ земельныхъ участковъ послѣ передѣла на наличныя души, и этимъ предупредить готовившіяся, по дошедшимъ до меня слухамъ, злоупотребленія со стороны мѣстныхъ кулаковъ.

Чаще всего приходилось мнѣ бывать на сходахъ, собиравшихся для производства передѣловъ общинной земли со старыхъ „ревизскихъ душъ” на т. н. „наличныя”. Провѣрка подобныхъ приговоровъ была для меня обязательна и по закону, и по исключительной важности самаго существа дѣла.

Нѣкоторые члены общества стремились разбить землю лишь на однѣ мужскія души, другіе требовали разверстки на всѣ души, считая и женскія; многіе тянули надѣлять землей лишь со дня совершеннолѣтія и, наконецъ, были группы, отстаивавшія раздачу общинной земли на всѣ наличныя „живыя” души — мужскія и женскія, включая новорожденныхъ...

Когда же разговоръ заходилъ объ основаніяхъ разверстки земли на „наличныя души”, то сходы обычно превращались въ разгоряченныя, спорныя и шумныя сборища.. Села были большія, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ на сходы сбиралось до тысячи, а то и больше крестьянъ. Договориться имъ самимъ бывало трудно — требовалось чье-либо авторитетное посредничество, которое, естественно, приходилось брать на себя мнѣ, какъ мѣстному земскому начальнику.

Нелегкое и отвѣтственное это было дѣло, главнымъ образомъ потому, что сопряжено оно было съ коренной ломкой многолѣтняго хозяйственнаго уклада, какъ всей земельной общины, такъ и каждаго изъ ея сочленовъ. Но, какъ говорится, „лиха бѣда начало”, и послѣ перваго удачнаго передѣла съ ревизскихъ на наличныя души, мнѣ удалось провести подобные же передѣлы во многихъ другихъ селеніяхъ. За основу надѣленія я предлагалъ, и обществомъ всюду принималось, — распредѣленіе земли на каждую душу мужского и женскаго пола, включая новорожденныхъ, съ 1 января того года, въ теченіе котораго составлялся общественный приговоръ.

Послѣ каждаго такого „общаго” передѣла, заводилась, по моему указанію, въ соотвѣтствующемъ сельскомъ Управленіи особая кадастровая земельная книга, съ послѣдующимъ обозначеніемъ въ ней всѣхъ тѣхъ отдѣльныхъ случаевъ „частичнаго” передѣла (перехода душевыхъ надѣловъ изъ однѣхъ рукъ въ другія), которые предусматривались закономъ и совершались каждый разъ лишь по приговору схода или рѣшенію Волостного суда.

Пришлось мнѣ служить Земскимъ Начальникомъ какъ разъ въ памятный періодъ наибольшаго закрѣпощенія общины столичными верхами, въ лицѣ Министра Внутреннихъ Дѣлъ И. Н. Дурново и его близорукихъ совѣтчиковъ, видѣвшихъ въ сохраненіи крестьянскаго земельнаго единства, стиснутаго желѣзнымъ обрмчемъ круговой поруки — панацею государственнаго консерватизма и цѣлости, съ точки же зрѣнія техники управленія — простоту и удобство всяческихъ взысканій и обложеній. И вотъ, еще то, что законодателемъ, при освобожденіи крестьянъ отъ крѣпостной зависимости и надѣленіи ихъ общинной землей, было намѣчено, какъ отдушина, черезъ посредство которой давался просторъ каждой отдѣльной личности выходить изъ круга своихъ сочленовъ на свободную дорогу самоусовершенствованія, включая и матерьяльно-земельное — все это взмахомъ министерскаго пера было стерто во имя модной формулы — сохраненія общины и само собой во вредъ общечеловѣческой правдѣ и государственному прогрессу.

Я вспоминаю исторически-знаменитый циркуляръ Министра Внутреннихъ Дѣлъ отъ 14 декабря 1893 года, коимъ указывалось, что для удовлетворенія просьбъ тѣхъ членовъ сельскаго общества, которые заявили о своемъ желаніи выдѣлить изъ общинной земли выкупленные ими въ ихъ полную собственность душевые надѣлы, должно состояться особое постановленіе сельскаго схода, дѣйствительное лишь при наличіи согласія двухъ третей всѣхъ домохозяевъ даннаго общества.

Ясное дѣло, что подобнымъ распоряженіемъ былъ нанесенъ тяжкій ударъ тѣмъ, сравнительно немногимъ лицамъ, наиболѣе крѣпкимъ и хозяйственнымъ, которыя имѣли квитанціи Государственнаго Казначейства на выкупы въ полную ихъ собственность своихъ земельных надѣловъ, и которые, довѣряя незыблемости законовъ, твердо уповали на возможность выдѣленія своихъ земель изъ общей надѣльной массы. Возможность эта предоставлялась самимъ закономъ, какъ неотъемлемое право для „выходцевъ”, при всякомъ общемъ (не частичномъ) передѣлѣ надѣльной земли, но подобныхъ „общихъ” передѣловъ ранѣе почти вовсе не происходило и земельно-хозяйственная жизнь шла по счету старыхъ „ревизскихъ” душъ. Лишь при мнѣ, какъ я выше отмѣтилъ, началось движеніе среди крестьянскихъ массъ въ пользу новыхъ „общихъ” передѣловъ на „наличныя” души, широко захватившее все наше Поволжье...

Далекій, чиновно-рутинный Петербургъ насторожился и наложилъ на это свое „вето”, — тотъ самый Петербургъ, который черезъ 15 лѣтъ всю свою аграрную политику началъ строить именно на всяческомъ содѣйствіи элементамъ, въ то время столь грубо и непослѣдовательно-противозаконно (если взять циркуляръ 1893 года въ соотвѣтствіи съ крестьянскимъ законоположеніемъ 60-хъ годовъ) отброшеннымъ на задворки деревни, къ общему ликованію всѣхъ мѣстныхъ „пролетарскихъ” массъ. Воистину, само правительство какъ бы предуказало тогда ту борьбу классовъ, которая явилась лозунгомъ современнаго совѣтскаго режима.

Теперь невольно я спрашиваю себя, не былъ ли упомянутый министерскій циркуляръ по существу и по своимъ послѣдствіямъ именно той ставкой на „пролетаріатъ”, которую Ленинскій коммунизмъ избралъ основой всей своей аграрной политики.

Надо удивляться, какое колебаніе курса всегда проявлялъ Петербургъ въ отношеніи далекой отъ него деревни, какая непослѣдовательность политики, какое непониманіе психологіи крестьянъ-общинниковъ, всемѣрно старавшихся выйти въ „люди” и сдѣлаться завзятыми землевладѣльцами!

При взглядѣ на все, сравнительно не столь далекое, прошлое, приходится съ несомнѣнностью установить тотъ фактъ, что столичные верхи того времени допускали непростительное легкомысліе при разрѣшеніи крупнѣйшихъ проблемъ мѣстнаго значенія, какъ бы закрывая глаза на все то, въ ту пору еще глухое, недовольство, которое зарождалось въ народныхъ низахъ, постепенно накапливалось и, въ концѣ концовъ, всегда могло вылиться наружу...

Какъ сейчасъ вижу передъ собой огромный сходъ общества с. Кирилловки, Ново-Бинарадской волости, на которомъ надо было рѣшить вопросъ о выдѣленіи около одной десятой части вcего количества общинной земли къ одному мѣсту, въ собственность нѣкоторымъ Кирилловскимъ крестьянамъ, сполна и давно выкупившимъ свои душевые надѣлы. Вопросъ этотъ былъ поднятъ въ виду того, что Кирилловны только что порѣшили перейти на наличныя души и предстоялъ общій передѣлъ. „Выходцевъ” этихъ было человѣкъ 40. Я всѣхъ ихъ зналъ с наилучшей стороны — народъ это былъ степенный, крѣпкій, хозяйственный, отнюдь не кулаки, и до той поры пользовавшійся общимъ уваженіемъ. Не будь этого циркуляра — все прошло бы спокойно и хорошо, такъ какъ, по здравому смыслу основного закона, общество обязано было ихъ удовлетворить. Въ данномъ же случаѣ, когда согласно министерскаго распорядка деревенская голытьба и все то, что нынѣ характеризуется моднымъ словомъ „пролетаріата”, почувствовало за собой силу передъ этой кучкой „сильныхъ”, начались по ихъ адресу со стороны нѣкоторой части собравшейся на сходъ людской массы рѣзкіе, недоброжелательные выкрики, сопровождавшіеся всевозможными хулиганскими выходками. Невольно, вспоминая эту давнюю сцену, теперь сравниваешь съ затравленной сорокоголовой группой кирилловскихъ „выходцевъ” себя самого и себѣ подобныхъ, т. н. „буржуевъ”, „капиталистовъ”, выброшенныхъ нынѣ за бортъ нормальной хозяйственной жизни тоже волею „пролетаріата”. Эти степенные зажиточно-солидные люди, столпившись около крыльца взъѣзжей избы, какъ бы ища защиты у земскаго начальника, должно быть переживали тогда тѣ же думы и чувства, которыя мы и понынѣ носимъ въ своей уставшей головѣ и измученномъ сердцѣ, задавая мысленно одинъ и тотъ же вопросъ: „За что все это съ нами такъ случилось?!”

Помню я — когда успокоился взбаламученный сходъ, и получился въ результатѣ голосованія отказъ въ удовлетвореніи просьбы „выходцевъ”, какъ нѣкоторые изъ нихъ, — бородатые, мужественные по виду люди, смахивали своими закорузлыми, сильными руками невольно скатывавшіяся по лицу слезы горечи и незаслуженной обиды. На другой день мно* гіе изъ нихъ же приходили ко мнѣ въ канцелярію, задавая такіе жуткіе вопросы по поводу совершенно непонятнаго для нихъ циркуляра, что невольно приходилось переживать тяжелыя минуты и мысленно всѣмъ своимъ существомъ возмущаться близорукой столичной аграрной политикой. Результатомъ, между прочимъ, этого памятнаго для меня Кирилловскаго схода было то, что добрая половина этихъ хозяевъ-выходцевъ, распродавъ все свое добро и имущество, отправилась въ Сибирь на „новыя” мѣста... Этимъ закончилась единичная въ моемъ участкѣ попытка освободиться отъ общинной кабалы.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Из уцелевших воспоминаний (1868-1917). Книга I"

Книги похожие на "Из уцелевших воспоминаний (1868-1917). Книга I" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Наумов - Из уцелевших воспоминаний (1868-1917). Книга I"

Отзывы читателей о книге "Из уцелевших воспоминаний (1868-1917). Книга I", комментарии и мнения людей о произведении.