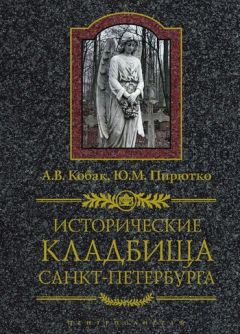

Александр Кобак - Исторические кладбища Санкт-Петербурга

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Исторические кладбища Санкт-Петербурга"

Описание и краткое содержание "Исторические кладбища Санкт-Петербурга" читать бесплатно онлайн.

Это уникальное издание – плод совместной работы коллектива влюбленных в город на Неве авторов. Перед ними стояла очень непростая задача: необходимо было показать, что старые кладбища являются важной и неотъемлемой частью культурного наследия города.

В книге комплексно рассматриваются все факторы, повлиявшие на формирование городского некрополя: дана топографическая и историко-культурная характеристика отдельных кладбищ; приведены общие сведения о жизни разных конфессий; описаны особенности быта и культуры этнических и социальных групп населения Северной столицы.

Предыдущее издание, в 1996 г., было отмечено первой Анциферовской премией, присуждаемой за лучшие современные работы по истории Санкт-Петербурга. Но за время, прошедшее после него, ситуация существенно изменилась. Библиография петербургского некрополя пополнилась рядом монографических исследований, и возникла необходимость в серьезном дополнении и обновлении информации, что и было профессионально исполнено авторским коллективом.

В основу книги легли новые данные натурных обследований, а также материалы литературных и архивных источников, большинство из которых обобщено впервые.

Издание 2-е, доработанное и исправленное.

Надгробие Ф. С. Завьялова на Смоленском православном кладбище

Долгое время приписываемая князю Г. П. Гагарину[157] эпитафия в действительности создана П. И. Сумароковым в конце XVIII в. Широкая распространенность этих кладбищенских стихов подтверждается их помещением и на памятниках 1820-х гг.

Отдельные знаки, встречающиеся на памятниках Лазаревского некрополя, по-видимому, имеют связь с масонской символикой, хорошо известной в среде русского дворянства конца XVIII в. Однако, если, например, помещение на саркофаге Д. И. Фонвизина масонского «креста Святого Иоанна» с вогнутыми лопастями понятно, учитывая важное место писателя в среде петербургских масонов, то на других памятниках эта деталь, как и треугольники «Всевидящего Ока», пятиконечные и шестиконечные звезды и др., не имеет никакой связи с масонством. Показательно, что в Петербурге, императорской столице, где существование лож всегда находилось под подозрением, почти отсутствует такая типично масонская форма надгробия, как «обрубленная акация» из камня.

С начала XIX в. наиболее распространенной формой надгробия в петербургском некрополе становится колонна на постаменте. К 1810-м гг. сложилась устойчивая композиционная схема: полуколонна из мрамора или гранита на постаменте, монолитном или сложенном из плит. Довольно часто колонна пересечена рустом, на котором вырубались эпитафии. На массивной гранитной колонне – надгробии архитектора А. Н. Воронихина (ум. 1814) – руст отмечен рельефным изображением Казанского собора. Венчались подобные памятники либо аллегорической скульптурой, либо вазой или урной.

Надгробие П. И. Шубина и его семейства на Лазаревском кладбище

Разнообразие форм урн и ваз в классицистическом некрополе необыкновенно. Это и массивные, иногда достигающие метровой высоты изваяния из гранита, представляющие самостоятельный архитектурный объем, и небольшие изящные композиции. Урна – вместилище праха, символ, значение которого оставалось неизменным в течение многих столетий. Урны изображались мастерами классицизма оплетенными гирляндами цветов и листьев, часто покрытыми тканью, широкие складки которой придают особую выразительность силуэту. Однако традиционная форма интерпретировалась достаточно широко, и венчающий памятник сосуд мог превратиться в вазу, покрытую тонкой орнаментальной резьбой или наполненную цветами. Особенно изысканным было сочетание разных пород камня (порфира и мрамора в надгробии А. В. Скрыпицына) либо украшение мраморной урны бронзовыми ручками и накладками (урна с вензелем на надгробии И. Е. Старова). Распространенным мотивом была урна, яйцевидное тулово которой оплетено змеей. Особо надо отметить завершение памятников вазами-светильниками с пламенем, рвущимся из горлышка. «Иконологический лексикон» 1786 г. указывал, что «на гробницах и катафалках пламя, выходящее из урны, стоящей на пирамиде, знаменует Добродетель, которая возводит людей на небо»[158].

Постаменты памятников конца XVIII—начала XIX вв. принимают различные формы: многогранные, призматические, круглые. Наряду с жертвенниками встречаются пилоны с прямыми или скошенными гранями, но плоским перекрытием. К концу 1780– середине 1790-х гг. относятся соседствующие в Лазаревском некрополе два мраморных памятника. Форма надгробия И. М. Измайлова (ум. 1787) с его развитым пластическим декором (рельефы, символизирующие Веру и Славу, львиные маски и лапы на углах) тяготеет к классическому жертвеннику. Пилон П. Ф. Гунаропуло (ум. 1795) более статичен по форме. Скульптурный портрет двадцатишестилетней «любезной супруги» совмещается с черепом, брошенным на плоскую плиту, зрительно воплощая мысль о «суете сует».

Декоративные пирамиды выступают и как постамент для урны с пламенем, и как завершение архитектурной композиции. На постаментах появляются мраморные или бронзовые медальоны с гербами, вензелями; иногда геральдические знаки даются гравировкой на теле полуколонны, постамент которой украшен рельефом аллегорического содержания. Мотив сломанной колонны, как символ рано угасшей жизни, появляется в 1800-е гг.

Надгоробие Дивова на Фарфоровском кладбище

Надгоробие А. Л. Шустова на Смоленском православном кладбище

Любопытно проследить возникновение новых форм надгробных памятников в связи с развитием архитектурных образов эпохи классицизма. Так, первый городской памятник в форме обелиска встал на Царицыном лугу в Петербурге в 1799 г. (обелиск «Румянцева победам», архитектор В. Бренна). К этому же году относится наиболее раннее из известных надгробий этой формы – обелиск А. Литке на Волковском лютеранском кладбище (перенесен в Некрополь XVIII в.). Этот памятник безосновательно приписывался А. Ринальди, уехавшему из России в 1784 г. и умершему через десять лет в Риме. Гармоничное сочетание цветных мраморов, грациозный рельеф в духе рококо, изображающий крылатого гения, сломавшего стрелку часов, – позволяют считать этот памятник работой одного из итальянских мастеров, служивших в Петербурге в конце XVIII в.

Весьма любопытен по художественному решению миниатюрный обелиск на высоком граненом постаменте надгробия Софи Бренна (дочери архитектора), умершей в 1799 г. (Волковское лютеранское кладбище). Затейливость и вычурность силуэта, усложненного гирляндами и филенками, не имеют аналогов в Петербургском некрополе. Памятник, судя по эпитафии, сооружен отцом и является малоизвестной работой даровитого зодчего.

Надгоробие С. Бренны на Волковском лютеранском кладбище

Надгробие А. А. Бетанкура на Смоленском лютеранском кладбище

С 1800-х гг. в некрополе появляются обелиски, сложенные из плит, монолитные, на ножках-шарах и на лапах. Все эти формы сохраняются и развиваются до 1840-х гг. (иглообразный обелиск А. М. Дубянского).

Если усеченные колонны на постаментах появляются в некрополе в начале 1800-х гг. и повсеместно исчезают к 1830-м, то колонна классического ордера, как самостоятельный архитектурный объем, появляется в качестве надгробного памятника лишь с конца 1810-х гг. Наиболее ранний образец – мраморная колонна М. И. Еллинской (ум. 1817), с каннелированными шейками в верхней и нижней части, напоминающая колонны в архитектурных проектах Ж. Тома де Томона. Уникальная колонна из чугуна отлита в 1825 г. по эскизу О. Монферрана для надгробия А. Бетанкура (перевезена в Некрополь XVIII в. со Смоленского лютеранского кладбища). Высокие колонны из мрамора и гранита сохранялись в пейзаже петербургского некрополя до середины XIX в. (надгробия Ф. А. и М. Я. Скрыпицыных – на Лазаревском; Ф. П. Брюлло – на Смоленском лютеранском кладбище; неизвестного в некрополе Литераторские мостки).

Исследователь русского классицизма Е. В. Николаев замечал, что типовые надгробные памятники этого времени – «архитектура», то, что принято называть малыми формами; ничего (или почти ничего) специфически надгробного в них нет: обелиски или вазы могли бы украшать парки, а колонны на пьедестале служить ограждением, основанием для фонарей и т. п.[159] Это наблюдение интересно не только тем, что связывает архитектуру надгробий с общими проблемами развития стиля. Помещение этих памятников в ряд с прикладными формами утилитарного назначения характеризует их восприятие современниками. Эмоциональное, символическое значение надгробного знака было как бы стерто, нейтрализовано бытовой привычностью архитектурной формы.

Надгробие С. В. Мещерского на Лазаревском кладбище

Формы надгробий петербургского некрополя эпохи классицизма не являлись результатом самостоятельной эволюции. Образцы для них были взяты из арсенала европейской мемориальной пластики; значительную роль играли широко известные гравюры и увражи, знакомящие с памятниками античности; популярны были привозившиеся в Россию и переводимые «лексиконы» эмблем и символов. Русское искусство XVIII в. – убедительный пример открытости, восприимчивости к иноземным влияниям, которая не только не превратила Россию в художественное захолустье Запада, а как раз наоборот, сделала возможным развитие национально самобытной художественной культуры. Именно общность тем и образов русского и европейского искусства XVIII в. позволяет в полной мере оценить национальное чувство гармонии, внутреннего достоинства, взыскательной скромности творца, избегающего внешних эффектов ради глубочайшего постижения сущности предмета.

Первым скульптурным памятником, появившимся в Петербурге, было созданное в 1759 г. надгробие принцессы А. И. Гессен-Гомбургской, заказанное сводным братом принцессы И. И. Бецким парижскому ваятелю О. Пажу. Памятник в виде мраморной стелы с рельефом (находится в Эрмитаже) предназначался для Благовещенской церкви, где так и не был установлен, очевидно, вследствие того, что Синод в начале XVIII в. запретил скульптурные изображения в храмах. Прошло тридцать лет, прежде чем в Благовещенской церкви появился первый скульптурный памятник А. М. Голицыну работы Ф. Г. Гордеева.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Исторические кладбища Санкт-Петербурга"

Книги похожие на "Исторические кладбища Санкт-Петербурга" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Кобак - Исторические кладбища Санкт-Петербурга"

Отзывы читателей о книге "Исторические кладбища Санкт-Петербурга", комментарии и мнения людей о произведении.