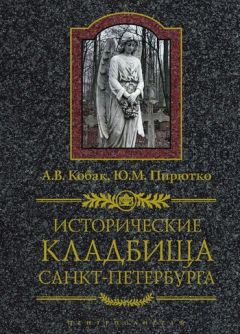

Александр Кобак - Исторические кладбища Санкт-Петербурга

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Исторические кладбища Санкт-Петербурга"

Описание и краткое содержание "Исторические кладбища Санкт-Петербурга" читать бесплатно онлайн.

Это уникальное издание – плод совместной работы коллектива влюбленных в город на Неве авторов. Перед ними стояла очень непростая задача: необходимо было показать, что старые кладбища являются важной и неотъемлемой частью культурного наследия города.

В книге комплексно рассматриваются все факторы, повлиявшие на формирование городского некрополя: дана топографическая и историко-культурная характеристика отдельных кладбищ; приведены общие сведения о жизни разных конфессий; описаны особенности быта и культуры этнических и социальных групп населения Северной столицы.

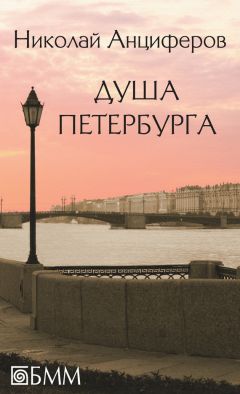

Предыдущее издание, в 1996 г., было отмечено первой Анциферовской премией, присуждаемой за лучшие современные работы по истории Санкт-Петербурга. Но за время, прошедшее после него, ситуация существенно изменилась. Библиография петербургского некрополя пополнилась рядом монографических исследований, и возникла необходимость в серьезном дополнении и обновлении информации, что и было профессионально исполнено авторским коллективом.

В основу книги легли новые данные натурных обследований, а также материалы литературных и архивных источников, большинство из которых обобщено впервые.

Издание 2-е, доработанное и исправленное.

Романтическая идеализация, однако, превращается в штамп, риторическую фигуру, не имеющую отношения к реальной действительности. На памятнике графа А. И. Моркова, не блиставшего дипломатическими и государственными заслугами, его внебрачная дочь, унаследовавшая значительное состояние, поместила следующие анонимные стихи:

Поборник истины, блюститель правоты,

Служил, как верный сын, Отечеству, престолу,

Как столп, недвижим, непреклонен долу

Высокий, тонкий ум и сердца доброты

Всегда он озарял чистейшею душою;

Был славен на земли, но верою святою

В прекрасных днях своих стремился к небесам;

Здесь в памяти живет, а дух бессмертный – там;

Дочь благодарная печалью сражена,

Лежит едва дыша у праха ей священна.

Лежит и молится и про себя, и вслух,

Да в лоне Божием его почиет дух.

(1827 г., Лазаревское кладбище)

Надгробие А. Бозио на Выборгском римско-католическом кладбище

Надгробие А. И. Моркова на Лазаревском кладбище

Романтическая поэтика обнаруживает себя и в постоянных, устойчивых (до навязчивости) рифмах: друг – супруг, могила – разлучила, прах – слезах и т. п.; в обращении к традиционному, многократно испытанному арсеналу образов. Вот эпитафия на могиле сестер Е. А. и М. А. Бек. Одна умерла девицей, другая – матерью четверых детей:

Одна развиться не успела,

Другая пышно расцвела —

Лишь утра блеск одна узрела,

Другая в полдень отцвела.

Так улететь спешат две розы

Дыханьем чистым в небеса;

Их цвет лишь прах; как наши слезы,

На них алмазная роса.

(1834 г., Лазаревское кладбище)

Другой романтический штамп:

Жизнь! Ты море и волненье,

Смерть! Ты пристань и покой;

Будет там соединенье

Разлученных здесь волной.

(1834 г.)

Эпитафия как литературная форма и факт бытовой культуры по природе своей явление не собственно русское, заимствованное. В качестве художественного текста эпитафия, даже в пору расцвета жанра – в конце XVIII—начале XIX вв. – встречается лишь на городских кладбищах, богатых дворянских и купеческих надгробиях. Не случайно кризис жанра совпал с кризисом романтизма, художественного направления, поэтику которого жанр эпитафии наиболее органично воспринял.

Примечательно, что именно в поэзии романтиков отразилось ощущение противоречия между клишированными образами текстов эпитафий и непосредственностью чувства, связанного с могилой близкого человека.

Н. М. Языков в 1829 г. завещал:

Когда умру, смиренно совершите

По мне обряд печальный и святой.

И мне стихов надгробных не пишите,

И мрамора не ставьте надо мной.

(«Песня»)

Поэт-романтик Д. Струйский писал в 1841 г.:

Крест деревянный над могилой

Какой-то мирной простотой

Влечет к себе мой дух унылый —

И верю я: он друг прямой.

Но с эпитафией слезливой —

На светлом мраморе венец,

Из меди вылит горделивой, —

Мне подозрителен, как льстец.

(«Предубеждение»[228])

Еще определеннее эта мысль прозвучит в «Завещании» Н. В. Гоголя: «Завещаю не ставить надо мною никакого памятника и не помышлять о таком пустяке, христианина недостойном»[229].

Надгробие Ф. И. Шуберта на Смоленском лютеранском кладбище

С иронией об «общеупотребительных на могилах среднего люда кладбищенских стихах» говорит Ф. М. Достоевский в «Братьях Карамазовых», смеется над ними и Марко Вовчок в романе «Записки причетника». Как известно, могила Л. Н. Толстого лишена какой-либо надписи. Но, пожалуй, с наибольшей резкостью и идеологической направленностью об этом предмете высказывался Н. С. Лесков: «…скромному и истинно святому чувству нашего народа глубоко противно кичливое стремление к надмогильной монументальности с дутыми эпитафиями, всегда более или менее неудачными и неприятными для христианского чувства. Если такая претенциозность и встречается у простолюдинов, то это встречается как чужеземный нанос – как порча, пробирающаяся в наш народ с Запада, – преимущественно от немцев, которые любят «возводить» монументы и высекать на них широковещательные надписи о деяниях и заслугах покойника. Наш же русский памятник, если то кому угодно знать, – это дубовый крест с голубцом – и более ничего. Крест ставился на могиле в знак того, что здесь погребен христианин; а о делах его и значении не считают нужным писать и возвещать, потому что все наши дела – тлен и суета. Вот почему многих и самых богатых и почетных в своем кругу русских простолюдинов камнями не прессуют, а «означают», – заметьте, не украшают, а только «означают» крестом. А где от этого отступают, там, значит, отступают уже от своего доброго родительского обычая, о котором весьма позволительно пожалеть»[230]. Лесков завещал похоронить его «самым скромным и дешевым порядком», просил никогда не ставить на могиле «никакого иного памятника, кроме обыкновенного, простого деревянного креста»[231].

Уже из этих свидетельств ясно, что во второй половине XIX в. сложились новые общественные и общекультурные условия, прямо или косвенно отразившиеся в том частном факте, что число эпитафий, особенно стихотворных, резко уменьшилось. В 1840-е гг., в эпоху прозы, «натуральной школы», анализа, критики, публицистики, – чувствительные надписи на памятниках воспринимаются как анахронизм.

В то же время усиление позиций ортодоксального православия отражается в широком цитировании на памятниках церковных текстов, вытесняющих светскую эпитафию. Наиболее часто использовались тексты из Евангелий: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф., 5, 8), «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф., 11, 28), «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие» (Мк., 10, 14) и др. Тексты эти становятся столь функционально устойчивы, что иногда не воспроизводятся, а дается лишь отсылка на главу и стих Евангелия.

В некоторых эпитафиях зарифмованы упоминания о конкретных видах деятельности погребенного. На могиле неизвестного, имеющего отношение к кровельному делу:

Я крыл и храмы, и дворцы,

Простите, братия отцы[232].

Над смотрителем Волковского кладбища А. А. Худяковым (1879 г.) положен камень с такой надписью:

Прохожий, здесь лежит смотритель.

Живых он в горе утешал.

А мертвых в вечную обитель

Сам каждодневно провожал.

17 лет он здесь трудился,

Квартиры мертвым отводил.

Когда же с жизнью распростился

И бренный труп его остыл,

Он сам в квартире стал нуждаться,

Таков, знать, час уже пришел.

А новый

Квартиру здесь ему отвел.

Но, пожалуй, один из самых оригинальных в Петербурге надгробных памятников – книгоиздателю И. Т. Лисенкову на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры. Литераторам-современникам он был хорошо известен: родом с Украины, никакого образования не получил, но всю жизнь провел с книгой, издал Гомера в переводе Гнедича, Шевченко, Котляревского. Рядом с Гнедичем он и купил себе заранее место для могилы, установив на месте будущего погребения гранитный саркофаг, со всех сторон испещренный стихотворными и прозаическими текстами. Подбор их явно свидетельствует о вкусах заказчика, имени которого, как и даты смерти (1881 г.), на памятнике нет.

Фрагменты пространной лисенковской автоэпитафии, сохранявшей популярность в течение более чем столетия, воспроизводились на различных памятниках уже в XX в. Приведем некоторые из этих текстов.

Уходит человек из Мира,

Как гость с приятельского пира;

Он утомился кутерьмой;

Бокал свой допил, кончил ужин,

Устал – довольно! отдых нужен:

Пора отправиться домой!

Прохожий! Бодрыми ногами

И я ходил здесь меж гробами,

Читая надписи вокруг,

Как ТЫ мою теперь читаешь…

Намек ТЫ этот понимаешь.

Пр<ощай> же!.. До св<иданья>, д<ру>г!

Золотые правила жизни: I. Употреби труд, храни мерность – богат будеши. II. И воздержно пий, мало яждъ – здрав будеши. III. Делай благо, бегай злаго – спасен будеши.

Река времён в своем теченьи

Уносит все дела людей

И топит в пропасти забвенья

Народы, Царства и Ц<ар>ей.

Неувядаемые цветы —

Живая речь поэзии:

К гробам усопших приступая,

Сознай, сколь тщетна жизнь земная,

И твердо в жизнь иную верь!

Что смертный? Бренный злак в пустыне.

Я тем был прежде, что ТЫ ныне,

ТЫ будешь тем, что я теперь.

Гробницы, гробы здесь на явке

Стоят, как книги в книжной лавке,

Число страниц их видно ВАМ;

Заглавье каждой книги ясно;

А содержанье беспристрастно,

Подробно разберется ТАМ!

Но здесь Нева где вечно плещет о гранитные брега грядущим Векам,

Не посещай сих мест без нужды

С житейской радостью твоей:

Разочарованному чужды

Воспоминанья прежних дней.

В себе заблужденья не множь:

Не заводи о прежнем слова,

Моей дремоты не тревожь:

Бывалого не воротишь снова.

Я сплю, мне сладко усыпленье.

Забудь бывалые мечты:

Оне одно лишь волненье,

Их не пробудишь ты.

На памятниках второй половины XIX в. встречаются надписи яркие, неординарные, как и те личности, о которых они говорят миру. Афористическая эпитафия на памятнике Н. И. Уткину, профессору Императорской Академии художеств (1863 г.):

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Исторические кладбища Санкт-Петербурга"

Книги похожие на "Исторические кладбища Санкт-Петербурга" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Кобак - Исторические кладбища Санкт-Петербурга"

Отзывы читателей о книге "Исторические кладбища Санкт-Петербурга", комментарии и мнения людей о произведении.