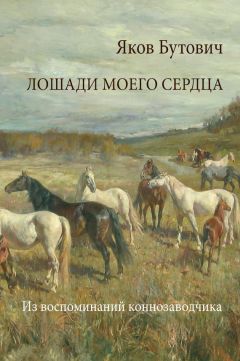

Яков Бутович - Лошади моего сердца. Из воспоминаний коннозаводчика

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Лошади моего сердца. Из воспоминаний коннозаводчика"

Описание и краткое содержание "Лошади моего сердца. Из воспоминаний коннозаводчика" читать бесплатно онлайн.

Яков Иванович Бутович (1882–1937) – организатор одного из лучших конезаводов страны, создатель единственного в мире частного музея «Лошади», один из лучших специалистов в России по разведению племенных лошадей, автор ряда трудов по племенному коневодству, а также редактор и издатель журнала «Рысак и скакун».

В своих воспоминаниях автор предстает как предприниматель, участник двух войн, одна из них – Мировая, свидетель трех революций, одна из них – Октябрьская, помещик, подвергшийся экспроприации и ставший совслужащим, чтобы сохранить гордость России – Орловского рысака.

Каким же знатоком был Малютин! Он не был генеалогом, но умел разбираться в породе лошади и требовал если не абсолютной чистоты крови, то во всяком случае не допускал никаких посторонних примесей для лошадей, участвующих в заводском деле. Но, как ни странно, мне не раз приходилось слышать, что Малютин ничего не понимал в лошадях и что всё, мол, сделали деньги, Чернов да Яков Никонович Сергеев. Это мнение укоренилось потому, что Малютин был не только скромный, но и чрезвычайно застенчивый человек. Он не кричал о своих познаниях, не спорил и не вступал в дебаты, вообще держался замкнуто и в стороне. Русский человек, к несчастью, любит говорить о своем ближнем и конкуренте скорее дурное, чем хорошее, вот почему зависть пыталась отнять у Малютина его знания. Попытка с негодными средствами, и над ней, конечно, смеялись люди серьезные, порядочные, знавшие Малютина. Черновы и Сергеевы были хороши и знамениты у Малютина, но вот Чернов отошел от него, занялся заводским делом – и разорился, ничего путного не отвел. То же после смерти Малютина произошло и с Яковом Никоновичем.

Никогда не забуду одной беседы с Николаем Павловичем, в продолжение которой он меня поучал. Вообще не в его характере это было. Здесь же он сделал исключение. Тепло и сердечно относясь ко мне, он решил дать мне урок, так как знал, что я его не просто запомню, но и сделаю выводы для своей будущей коннозаводской карьеры. Я выразил сожаление, что в заводе Малютина всегда так мало маток, а значит, другим коннозаводчикам трудно почерпнуть для своих заводов их материнской крови. Малютин улыбнулся и ответил: «Если бы у меня было больше маток, то я никогда бы не отвел таких лошадей, какими вы так восхищаетесь». Поясняя мысль, он стал рассказывать долго и пространно, как важно иметь в заводе не количество, а качество. Он говорил о значении матки, о том, что ее происхождение обязательно должно быть выдающимся, что она должна быть «самых лучших форм» и иметь хорошую беговую карьеру. Но и этого мало, ибо когда найдешь такую кобылу, то нельзя быть уверенным в том, что она даст в заводе хороших лошадей или же не перестанет жеребиться. Как пример он привел свою любимицу Зиму 2-ю, которая перестала жеребиться после первого жеребенка.

О производителе Малютин прочел мне целую лекцию. Вывод был таков: жеребец в заводе – это краеугольный камень для создания типа. Как это верно, как хорошо я это усвоил, когда стал в широком масштабе вести заводскую работу. «Вот Ловчий, – сказал Николай Павлович, – это была настоящая заводская лошадь, я никогда не продал бы его». Тут я с удивлением посмотрел на Малютина, ведь именно он за десять тысяч рублей продал Ловчего в Хреновской завод. Малютин понял мой вопрошающий взгляд: «Я его не продал, а уступил Хреновскому заводу. Цена ему не десять тысяч, а десять раз по десять тысяч. Никому другому и ни при каких обстоятельствах я не продал бы эту лошадь! А управляющий Дерфельден теперь будет с лошадьми». Вновь переживая впечатления от этого разговора, я вполне могу оценить, каким же знатоком был Малютин. Ловчий возродил Хреновской завод, дал такого исключительного сына, как Лужок, оставил незабываемую группу заводских маток и подарил таких ипподромных бойцов, как Безнадежная Ласка, Ловчая, Ловкий и другие.[58] Не только о заводских жеребцах и матках говорил мне Малютин. Немало интересного и тогда еще не известного сообщил он о содержании и воспитании лошади. Эта часть его поучения сводилась к трем словам: «Кормите, кормите и кормите, а затем работайте».[59] Никто лучше Малютина не знал о том, как мы, русские коннозаводчики, недокармливали лошадей, испытывая столько бед и разочарований. Многому я научился у Малютина и всегда с чувством признательности и восхищения вспоминаю замечательного русского человека, великого коннозаводчика, моего наставника на коннозаводском поприще.

Малютин и Коншин были представителями богатого московского купечества. Но Малютин по образу жизни, воспитанию и убеждениям был чистейшей воды барин. Он оставил торговлю, жил в имении и занимался исключительно коннозаводской деятельностью. Коншин же, наоборот, был директором своей фабрики, вел крупные торговые дела и постоянно жил в Москве. Это был тип купца воспитанного, с уважением относящегося к государственной власти и господствующему сословию. В лице Коншина и ему подобных мы имели дело с купечеством еще прежнего закала, которое, наживая громадные состояния, двигало промышленность и торговлю и, обогащая себя, обогащало государство. Революция 1905-го и последующее время сбили с панталыку многих таких купцов, а вернее, их сынков. Возомнив себя великими государственными людьми, они жертвовали на освободительное движение, основывали газеты и журналы тенденциозного направления, стремились в Думу, но не для работы, а с мечтой о перевороте и министерских портфелях. Результат их стремлений и чаяний всем известен: вторая революция, купеческое министерство, паскудная трусость, глупость и близорукость этих «великих» государственных мужей с Ильинки, Петровки и Маросейки. Увы, поздно открылись у интеллигенции глаза на сущность всех этих Гучковых, Рябушинских, Третьяковых и tutti quanti. В результате – развитие революции до победного конца и потеря этими великими умниками всех своих капиталов, фабрик и заводов.

Союз Орловцев

Наблюдая коннозаводскую жизнь в Москве, вращаясь в коннозаводских кругах и ведя обширную переписку с провинцией, я не мог не обратить внимания, что орловцы не объединены. Даже в Москве у них не было центра. И мне пришла счастливая мысль создать Всероссийский Союз коннозаводчиков орловского рысака, который бы объединил нас всех и, главное, дал бы возможность выступать перед правительственными учреждениями.

Я имел в виду привлечь в Союз великих князей и использовать их влияние для защиты и укрепления позиций орловских коннозаводчиков. Великий князь Дмитрий Константинович был ярым сторонником орловского рысака, другой великий князь, Петр Николаевич, имел орловский завод, и, наконец, великий князь Николай Николаевич всегда интересовался спортом и лошадьми, хотя был больше любителем собак, чем лошадей. Я поддерживал хорошие отношения с Дмитрием Константиновичем и был хорош с дворами двух других великих князей, но – неожиданно наткнулся на решительный отказ. Дмитрий Константинович объяснил мне, что и ему, и Петру Николаевичу, и Николаю Николаевичу неудобно вмешиваться в борьбу, не будучи официально уполномоченными и не служа по коннозаводскому ведомству. События 1905 года еще были свежи в памяти, и великие князья избегали, насколько могли, вмешиваться в общественную и административную жизнь, ибо таково было категорическое желание государя императора.

Разговор с великим князем еще больше укрепил меня во мнении о необходимости Союза. Хорошо продумав этот вопрос, я решил, что настало время действовать. Был составлен проект устава – его утвердил Московский градоначальник – собрали группу учредителей и без шума зарегистрировали Союз. Большая передовая статья и устав были напечатаны в «Рысаке и скакуне». Метизаторы пришли в бешенство. Дело дошло до того, что меня хотели вызвать на дуэль и убить, но все ограничилось одной болтовней и угрозами.

На первом же собрании почетным председателем Союза был избран великий князь Петр Николаевич, а Дмитрий Константинович и Николай Николаевич – почетными членами. Великие князья охотно приняли избрание и оказывали нам поддержку официально, вплоть до давления на государя императора. Председателем Союза мы избрали почтенного Н. И. Родзевича, виднейшего коннозаводчика, рязанского городского голову, превосходного оратора.[60] Горячо встретили Союз коннозаводчики-орловцы, а метизаторы и враждебное нам Главное управление коннозаводства в значительной степени смягчили тон, вынужденные считаться с новой силой. Союзу суждено было сыграть совершенно исключительную роль в деле спасения орловской породы.

В «мирное» время Союз дремал, ничего не делал и лениво собирался раза два в год, но, когда метизаторы подымались и под талантливым водительством хитрого Шубинского, опираясь то на всесильного Столыпина, то на Государственную Думу, то на Государственное коннозаводство, открывали против нас поход, Союз немедленно приходил в движение, собирался, печатал статьи и воззвания, посылал петиции и депутации, шумел, взывал ко двору, земским и дворянским собраниям – и так трижды побеждал!

Продолжение моей коннозаводской деятельности

1907 год, для меня полный жизни, подходил к концу. Считая свою миссию выполненной, я продал журнал полтавскому коннозаводчику Н. А. Афанасьеву, поставив два условия, закрепленные нотариально. Первое: «Рысак и скакун» десять лет не меняет направление по отношению к орловскому рысаку; если этот пункт нарушается, то издание бесплатно возвращается ко мне. Второе: уплата через 6 месяцев, считая с 1 января 1908 года, десяти тысяч рублей за обстановку, издание и журнал. Первое условие Афанасьев выполнил свято; что же касается второго, то я не получил от него ни копейки, но был далек от мысли требовать эти деньги. Однако Афанасьев всегда вынужден был считаться с этой возможностью, а потому журнал велся в желательном для меня направлении, проводил мои взгляды, поддерживал мой завод. Кроме того, все мои статьи и заметки печатались без изменений и поправок.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Лошади моего сердца. Из воспоминаний коннозаводчика"

Книги похожие на "Лошади моего сердца. Из воспоминаний коннозаводчика" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Яков Бутович - Лошади моего сердца. Из воспоминаний коннозаводчика"

Отзывы читателей о книге "Лошади моего сердца. Из воспоминаний коннозаводчика", комментарии и мнения людей о произведении.