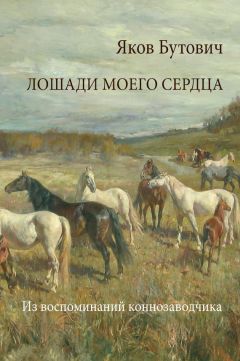

Яков Бутович - Лошади моего сердца. Из воспоминаний коннозаводчика

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Лошади моего сердца. Из воспоминаний коннозаводчика"

Описание и краткое содержание "Лошади моего сердца. Из воспоминаний коннозаводчика" читать бесплатно онлайн.

Яков Иванович Бутович (1882–1937) – организатор одного из лучших конезаводов страны, создатель единственного в мире частного музея «Лошади», один из лучших специалистов в России по разведению племенных лошадей, автор ряда трудов по племенному коневодству, а также редактор и издатель журнала «Рысак и скакун».

В своих воспоминаниях автор предстает как предприниматель, участник двух войн, одна из них – Мировая, свидетель трех революций, одна из них – Октябрьская, помещик, подвергшийся экспроприации и ставший совслужащим, чтобы сохранить гордость России – Орловского рысака.

На следующий день я поехал смотреть Прилепы. От Тулы до Прилеп – семнадцать с половиной верст. Дорога живописная, холмистая местность местами покрыта мелким лесом и кустарником. Сначала верст семь надо ехать по Воронежскому шоссе, затем проселками. Стоял яркий, солнечный денек, и я с удовольствием наблюдал, как ямщик ловко управлялся со своим длинным кнутом и, голосом понукая лошадей, давал им верное направление. Ехали тройкой гусем,[66] такая езда мне всегда доставляла удовольствие. В полтора часа ямщик довез меня до Прилеп, на хорошей зимней дороге ухабов еще не было, и я и не предполагал, что по летнему пути эта дорога – одна из самых ужасных дорог в России, осенью добираться до шоссе – сущее мучение. Худшей дороги, чем между Прилепами и Тулой, я думаю, не существовало нигде, и если бы я тогда знал об этом, то, конечно, никогда бы не купил Прилеп.

В Прилепах меня поразила прежде всего живописная местность и хорошее местоположение усадьбы. Прилепы расположены на горе, с одной стороны окружены яблоневыми садами, а с другой – насаждениями хвойных деревьев, еще дальше и правее, за оврагом, к усадьбе примыкает небольшая запущенная роща из берез, лип и кленов. Дорога к дому идет по спуску между садами. Перед домом – куртины деревьев. Ниже, сейчас же за садом, река Упа и заливные луга. За рекой находился старый добрынинский бег, где когда-то столько рысаков добрынинского завода делали свои первые шаги – словом, все было живописно и красиво. Особенно радовали глаз березы, покрытые инеем, чистота и прозрачность воздуха и, конечно, река. Лучшее время года в Прилепах, как и вообще в этой довольно северной полосе России, зима. Мне суждено было осматривать это имение именно зимой, а потому неудивительно, что я купил Прилепы.

Значительно хуже дело обстояло с постройками: барский дом, одноэтажный, маленький, рассчитанный не для постоянной жизни, а для приездов, был плох. Два новых деревянных флигеля оказались в хорошем виде и еще могли служить – один для приезжающих, а другой для управляющего. Затем большие конюшни, разграбленные внутри, и старый, покосившийся на один бок манеж. Никаких других построек в Прилепах не было. С инвентарем, дело обстояло еще хуже: все было продано, не сохранилось ничего. Каким-то чудом в одной из комнат дома уцелел лишь литографированный портрет Александра III в раме, но без стекла, да в чулане стоял стул без одной ножки, имевший в свое время определенное назначение, о котором догадаться нетрудно. Походив по усадьбе и поговорив с крестьянами, я решил, что имение купить надо, хотя и придется вколотить в Прилепы немало денег, прежде чем все это примет надлежащий вид. Однако делать нечего: купить готовое коннозаводское гнездо невозможно, тут оно, хоть и полуразрушенное, налицо, да еще живописная местность, близость Москвы. По возвращении в Тулу я сказал Платонову, что имение оставляю за собой.

Из Одессы приехал мой брат Владимир, чтобы взять на себя оформление покупки, и на другой же день вступил в официальные переговоры. Как ни странно, это заняло много времени, посыпались протесты кредиторов, которых оказалось очень много, и на имение наложили арест. Поверенный Платонова советовал нам махнуть рукой и, как он говорил, «плюнуть на это дело», ибо волокита затянется на год или два и примирить кредиторов не будет никакой возможности. Мне жаль было оставить Прилепы, и я просил брата решить вопрос. Брат немедленно ушел с головой в дело, и началось писание докладных записок, посещение старшего нотариуса, переговоры с частным поверенным, свидания с кредиторами и прочими таинственными личностями. Дело было запутанное и трудное, но на Юге брат имел репутацию крупного дельца и, как говорили, еврейские мозги, то есть был мастер придумать и провести самую хитроумную комбинацию. «Надо купить – и купим, – наконец сказал мне Владимир Иванович. – Только завтра выпишу на помощь из Одессы двух ловких ребят: они мне нужны». Я не стал возражать и, так как тяготился всей этой процедурой, просил брата принять от меня полную доверенность и самому закончить дело, а мне позволить уехать. Брат возмутился и сказал, что он делает дело и живет в Туле только ради меня, а если я уеду, он немедля все бросит и тоже уедет домой. Делать было нечего, пришлось остаться.

Дня через три после нашего разговора в гостинице появились два новых лица, на которых не без удивления смотрела прислуга. Это оказались евреи Литвак и Хаим Дувидович Чегельницкий, верные «адъютанты» брата в его наиболее серьезных делах комбинативного характера. Я уже писал на страницах этих мемуаров, что мой отец имел пристрастие к евреям, делал с ними большие дела и всегда был окружен почетной еврейской свитой человек в десять. Некоторые остряки на юге смеялись над этим и называли это «кагалом Ивана Ильича». Брат пошел по следам отца, также ценил евреев как деловых людей, но по масштабу вел дело менее крупное и окружен был не таким блестящим еврейским кольцом, как отец. Отсюда понятно, почему в одно прекрасное утро появились Чегельницкий и Литвак, которые первым делом осведомились у брата, все ли в порядке. Это означало: разрешат ли им жить в Туле – черта оседлости! Литвак был гигант, в плечах косая сажень, какой-то еврейский Голиаф, а Чегельницкий, худой, с тонкими чертами умного лица и длинной, до пояса, седой бородой, напоминал древнего патриарха.

На следующее утро у меня в номере было совещание. Накануне Литвак и Чегельницкий ознакомились с делом, и теперь предстояло вынести решение. Признаться, я не думал, что вся сцена разыграется так интересно, и довольно безучастно сидел у окна, наблюдая уличную жизнь. Брат сел на диван перед столом, а Литвак и Чегельницкий поместились в креслах. Разговор сначала шел довольно тихо, Владимир Иванович излагал положение дела и объяснял, в чем заключалась опасность совершения купчей: можно было потерять деньги и не получить имения. Часто упоминалось имя старшего нотариуса при тульском окружном суде, как сейчас помню его фамилию – Соловьев, и говорилось, что это формалист, капризный и взбалмошный человек. Надо было действовать быстро, чуть ли не в три дня утвердить купчую, и брат сомневался, что это удастся сделать. «У меня идея», – вдруг сказал Литвак и, вскочив, начал горячо излагать свою «идею». Чегельницкий саркастически улыбался и спокойно гладил свою длинную седую бороду. «Идея» Литвака была отвергнута, но он не сдавался и отстаивал, весь красный, свою мысль. Следующая «идея» пришла в голову брату, но и она была отвергнута. Спор пошел горячее и становился все интереснее. Литвак вскакивал с кресла и, весь красный, метался по комнате, опять садился с такой силой, что под ним трещало кресло. Было видно, что мозг его создает тысячи комбинаций, которые он тут же излагал, часто сам опровергая: «Нет, я дурак, это глупо». Наконец, брат что-то сказал, и начался общий гвалт. Чегельницкий прямо заявил: «Владимир Иванович, вы – гений». Идея брата была принята, дополнена и уточнена Чегельницким так тонко и ловко, что брат пришел в восторг и начал в свою очередь величать его «гением». После чего все стали говорить, ходить и уславливаться насчет завтрашнего решительного дня. «Шша, шша, шша», – часто раздавалось в комнате, когда не в меру горячий Литвак, дрожа от делового задора, начинал с яростью чересчур громко говорить. «Кредиторам ни копейки!» – этот лозунг был брошен Чегельницким и подхвачен остальными. «Кредиторам ни копейки!» – повторяли на все лады увлеченные брат и Литвак и тут же, смеясь, рассказывали, как надо поступить с ними. Эта сцена и сейчас как живая стоит перед моими глазами, и когда я пишу эти строки, то от души смеюсь задору Литвака, гениальной комбинации брата и дьявольской хитрости Чегельницкого.

Кредиторы действительно не получили ни копейки: на следующее утро появился Курт Федорович (фамилии его не помню) с доверенностью от Добрыниной на продажу Прилеп, купчая была совершена в конторе нотариуса Румянцева и в три дня утверждена старшим нотариусом Соловьевым. Свои деньги полностью получили Платонов и молодой Добрынин (первая и вторая закладные) и кое-что (остатки) сама Добрынина. Плакали денежки кредиторов, с Добрыниной взыскать было нечего, ибо имущества у нее никакого не осталось, а я стал владельцем Прилеп.

После утверждения купчей брат и оба «адъютанта» собрались ехать домой на юг, но прежде чем их отпустить, я устроил им обед в большой зале гостиницы. О покупке Прилеп уже все, конечно, знали, и когда я с братом в сопровождении Литвака и Чегельницкого вошел в залу, то это произвело положительный фурор. Было обеденное время, и господа дворяне кушали. Мое появление в таком обществе (не забудьте время и условия жизни), вид Литвака, его костюм (один костюм чего стоил!), вид Чегельницкого и его патриархальное лицо старого раввина привели в негодование не одно спесивое дворянское лицо, а несколько дам сощурились и, презрительно улыбнувшись, вынули свои батистовые платочки из красивых сумочек, как бы говоря: какое неприличие, кого это Бутович привел? К стыду моему, должен здесь признаться, что мне частенько в жизни приходилось попирать некоторые установленные обычаи и предрассудки нашей среды, и если это сходило с рук, то лишь потому, что нельзя же было не считаться с тем, что я дворянин не от вчерашнего дня, а имею пятьсот лет дворянского достоинства. Как-никак мое имя вошло в историю не только Малороссии, но и России, да и в эту последнюю – в отдаленные времена Ярослава Мудрого,[67] поэтому кое-что мне можно было простить. И прощали.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Лошади моего сердца. Из воспоминаний коннозаводчика"

Книги похожие на "Лошади моего сердца. Из воспоминаний коннозаводчика" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Яков Бутович - Лошади моего сердца. Из воспоминаний коннозаводчика"

Отзывы читателей о книге "Лошади моего сердца. Из воспоминаний коннозаводчика", комментарии и мнения людей о произведении.