Александр Шокин - Александр Иванович Шокин. Портрет на фоне эпохи

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Александр Иванович Шокин. Портрет на фоне эпохи"

Описание и краткое содержание "Александр Иванович Шокин. Портрет на фоне эпохи" читать бесплатно онлайн.

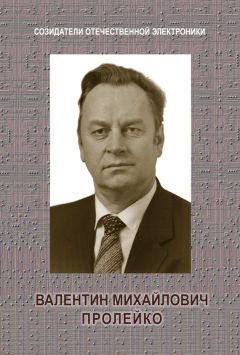

Новый выпуск сборника – уникальная комплексная научно-историческая монография о выдающемся деятеле отечественной электроники, создателе и министре электронной промышленности, входившей при нем в тройку мировых лидеров.

В книге представлена биография А.И. Шокина история создания электронной (в широком смысле) промышленности, рассмотрена роль электроники в различных аспектах развития страны и общества. В сборнике впервые приведены многие ранее секретные документы о становлении отечественной электроники, раскрывающие неизвестные обществу факты.

Издание приурочено к 105-летию со дня рождения А.И. Шокина и адресовано широкому кругу читателей, интересующихся историей и перспективами отечественной науки и техники.

Остехбюро подчинили непосредственно НТО ВСНХ. С 1922 г. начались работы по телемеханическому оружию: в сентябре 1922 г. была испытана мина ВУ, управляемая звуковым сигналом, а в апреле 1924 г. на Черном море В.Ф. Миткевичем и Н.Н. Циклинским проведены первые эксперименты по радиоуправлению объектами на расстоянии. В марте 1927 года были закончены испытания радиоуправляемого фугаса БЕМИ (БЕкаури – МИткевич), патент на который руководитель Остехбюро получил совместно В.Ф. Миткевичем еще в 1920 году. После многих доработок и усовершенствований фугас был принят на вооружение в 1929 году.

Созданием таких организаций, как НРЛ и Остехбюро, работами УСКА правительство большевиков старалось с минимальными затратами решать текущие технические задачи, сосредоточив на них в условиях разрухи свои скудные средства.

Управление промышленностью в период Гражданской войны и «военного коммунизма» осуществлялось на основе строжайшей централизации. Эта практика получила наименование главкизма и характеризовалась непосредственным подчинением предприятий главным или центральным управлениям соответствующих отраслей промышленности (главкам и центрам ВСНХ). Для мобилизации всех ресурсов на оборону страны Советское государство поставило под контроль кроме крупной промышленности также и среднюю промышленность страны. Предприятия были лишены хозяйственной самостоятельности, они бесплатно сдавали произведенную продукцию по централизованным нарядам; в таком же порядке по нарядам главков и центров происходило снабжение предприятий сырьем, топливом и др.

«Предприятия получали сырье и нужные машины от вышестоящих хозяйственных органов и сдавали свою продукцию согласно указаниям сверху. О прибыльности и убытках, а следовательно, о себестоимости продукции, тогда не приходилось много рассуждать. Хозрасчета не существовало»[59].

Все радиозаводы были подчинены Совету народного хозяйства, а петроградские предприятия электротехнической отрасли были подчинены Электротехнической секции Совнархоза Северного района.

К эвакуации петроградских военных заводов приступили фактически уже 1 марта 1918 года. Среди них в марте 1918 г. был эвакуирован Электротехнический завод военно-инженерного ведомства. В Москве его разместили на площадях московского телефонного завода «Морзе» (основанного во второй половине 1917 г. Петроградским арматурно-электрическим акционерным обществом[60]), и 16 апреля 1918 года постановлением президиума ВСНХ объединенное предприятие было преобразовано в «Первый государственный электротехнический завод».

Завод РОБТиТ в Петрограде с 1918 перестал выпускать новую продукцию, а его заводская лаборатория с персоналом и наиболее ценным оборудованием была эвакуирована в Москву, где продолжила свою деятельность. Разместилась она на Шаболовке, в помещении завода по изготовлению электромашин, организованного РОБТиТ в 1916 года. 28 июня 1918 г. завод в Петрограде был секвестирован, а его основное оборудование законсервировано. К августу 1918 г. здесь осталось всего восемь рабочих. Проводились только ремонты, в основном армейских радиостанций. 18 января 1919 г. РОБТиТ (правление и завод в Петрограде, лаборатория в Москве) со всем принадлежащим имуществом было национализировано и Постановлением Президиума ВСНХ включено в группу заводов «Объединенные государственные электротехнические предприятия слабого тока» (ОГЭП).

19 марта 1919 г. ВСНХ принимает завершающее национализацию постановление о переходе в ведение Республики предприятий электротехнической промышленности, в том числе предприятий ОГЭП. В мае 1919 года комиссар ОГЭП поручил С.М. Айзенштейну принять на себя общее административное управление этими предприятиями, которые стали именоваться 5-й секцией ОГЭП слабого тока, а позднее «Государственные объединенные радиотелеграфные заводы» (ГОРЗ) или секция «Радио»[61]. Через год, 01.03.1920 г., постановлением Центрального правления «Электротреста» управление слаботочными предприятиями было возложено на секцию «Электросвязь», являющуюся отделом Петроградского Совнархоза. Сначала это были четыре петроградских предприятия: «Сименс и Гальске», «Эриксон», «Гейслер» и Петроградский завод пустотных аппаратов (бывший завод рентгеновских трубок Федорицкого). В августе 1920 года в ее состав были включены московские предприятия «Объединенные заводы радио», завод «Морзе», мастерская по ремонту приборов слабого тока, монтажно-строительная часть, а также нижегородский телефонный завод «Сименс».

Завод «Н.К. Гейслер и К°» революцию и Гражданскую войну пережил также тяжело. Аннулирование военных заказов – частично правительством Керенского и целиком – советским правительством (в начале 1918 г.) – привело к большому сокращению рабочих – по 100 человек ежемесячно. В мае 1918 года хиреющий завод был национализирован. С 1918 по 1920 г. никаких новых технических разработок не было. Отдел судовой сигнализационный закрыли, остальные работали очень слабо. Совершенно прекратилось производство наиболее сложных изделий, как, например, телеграфных станций Уитстона. В 1919 году завод вошел в ОГЭП под именем секции Гейслер. После убийства директора Л.Х. Иозефа заводом руководили главный управляющий Э.Э. Отто, заведующий заводом инженер Г. А. Кук и главный инженер М.А. Мошкович. В дальнейшем во главе завода стояли управляющий М.А. Мошкович и комиссар В. Юдельсон.

В октябре 1921 года произошел пожар на Петроградской телефонной станции, и ее восстановление было поручено заводу «Н.К. Гейслер и К°». На быстрое возрождение станции были брошены все силы, и в январе 1922 г. она заработала. Кроме указанных работ, с 1921 по 1922 г. производились: швейцарские телеграфные коммутаторы нового образца конструкции инженера М.А. Мошковича, телефонные искатели, селекторы с центральными селекторными станциями и другие изделия, кроме судовых. Все последние разработки были новыми для завода – это говорит о том, что, несмотря на тяжелые условия жизни, техническая мысль на предприятии возрождалась. Общее количество всех видов изделий, изготовлявшихся тогда на заводе, доходило до 70.

В начале 1917 года в Нижнем Новгороде вошел в строй действующих новый телефонный завод «Сименс и Гальске». Завод сразу же приступил к выполнению крупного заказа – на военно-полевые и форпостные телефоны, и в апреле того же года была выпущена первая партия аппаратов – 1400 комплектов. На заводе работало около тысячи человек, которые делали до 4000 телефонных аппаратов. Но государственные заказы были вскоре аннулированы, и в 1918-м завод выпускает уже всякую мелочевку: зажигалки, шурупы, гири-разновесы, косы, серпы и прочие форсунки для Госпароходства, и даже пуговицы Швейпрому. Так, хотя и теряя лучшие кадры и оборудование, завод на Арзамасском тракте продержался все годы «разрухи».

Положение Завода пустотных приборов в эпоху военного коммунизма было особенно критическим, так как в условиях все нарастающей хозяйственной разрухи трудно было рассчитывать на чью-либо поддержку такого специфического производства, как электровакуумное[62]. Все же путь сохранения уникального предприятия удалось найти путем присоединения его с 26 декабря 1919 г. к Государственному рентгенологическому и радиологическому институту (организован в сентябре 1918 г.), которому в целях осуществления своих исследований нужна была база для изготовления вакуумных изделий. С согласия Электроотдела ВСНХ завод пустотных аппаратов поступил в ведение этого института. На должность председателя правления предприятия ВСНХ утвердил профессора М.М. Богословского. Постепенно производство стало возрождаться, и ежемесячный выпуск вырос до 60–80 рентгеновских трубок при производственной программе 100 штук.

В 1920 г. специалисты и наиболее прагматичные руководители Электротреста уже начинали задумываться о перспективах развития электрослаботочной отрасли в условиях мирного времени. Перспективы же эти были невозможны без организации массового выпуска вакуумных изделий в рамках промышленного объединения. К началу 1920-х гг. разработкой радиоламп в стране занимались помимо М.А. Бонч-Бруевича В.И. Волынкин на бывш. Радиотелеграфном заводе Морского ведомства, А.А. Чернышев в Политехническом институте в Петрограде, Н.Д. Папалекси и Л.И. Мандельштам в Одессе. Под их руководством выпускались небольшие партии приборов, но единого подхода к конструированию и технологии изготовления ламп, так же как попыток организации крупномасштабного выпуска приборов, не было. НРЛ выпускала ежемесячно от нескольких десятков до двухтрех сотен ламп приемно-усилительного и генераторного типов, но, подчиняясь НКПиТ, она все же была учреждением ведомственным и в известной степени изолированным от радиопромышленности.

М.В. Шулейкин

В рамках плана ГОЭЛРО 5 октября 1921 года по решению правительства, еще РСФСР, был создан Государственный экспериментальный электротехнический институт (ГЭЭИ), переименованный в 1927 г. во Всесоюзный электротехнический институт (ВЭИ). Первый директор института, виднейший электротехник К.А. Круг, привлек к сотрудничеству крупных ученых того времени. Так, радиоотделом с 1923 по 1928 г. руководил академик М.В. Шулейкин. В 1925 г. сотрудник этого отдела С.Н. Какурин, разрабатывая проблемы телевидения, предложил осуществить модуляцию радиопередатчика с помощью фотоэлемента, созданного физиком Л.А. Тумерманом (1898–1986).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Александр Иванович Шокин. Портрет на фоне эпохи"

Книги похожие на "Александр Иванович Шокин. Портрет на фоне эпохи" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Шокин - Александр Иванович Шокин. Портрет на фоне эпохи"

Отзывы читателей о книге "Александр Иванович Шокин. Портрет на фоне эпохи", комментарии и мнения людей о произведении.