Александр Шокин - Александр Иванович Шокин. Портрет на фоне эпохи

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Александр Иванович Шокин. Портрет на фоне эпохи"

Описание и краткое содержание "Александр Иванович Шокин. Портрет на фоне эпохи" читать бесплатно онлайн.

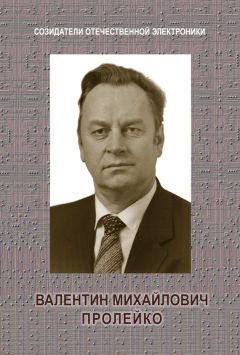

Новый выпуск сборника – уникальная комплексная научно-историческая монография о выдающемся деятеле отечественной электроники, создателе и министре электронной промышленности, входившей при нем в тройку мировых лидеров.

В книге представлена биография А.И. Шокина история создания электронной (в широком смысле) промышленности, рассмотрена роль электроники в различных аспектах развития страны и общества. В сборнике впервые приведены многие ранее секретные документы о становлении отечественной электроники, раскрывающие неизвестные обществу факты.

Издание приурочено к 105-летию со дня рождения А.И. Шокина и адресовано широкому кругу читателей, интересующихся историей и перспективами отечественной науки и техники.

Номенклатура выпускавшихся Электровакуумным заводом изделий с каждым годом наращивалась, и в 1923 г. было налажено производство генераторных ламп. В ноябре 1927 г. предприятие выпустило миллионную радиолампу.

С момента организации Треста возникла острая необходимость иметь в его составе мощную научно-исследовательскую радиолабораторию. В октябре 1923 года на заседании правления Треста В.П. Вологдин сделал доклад о необходимости концентрации в Петрограде инженерных кадров, разбросанных по отдельным радиолабораториям в Москве, Казани, Нижнем Новгороде и Одессе. После ряда предварительных мероприятий Правление ГЭТЗСТ на своем заседании 11 ноября 1923 года выносит решение организовать радиоотдел Треста с подотделами: лабораторией, проектным, монтажным и конструкторским. Для быстрого развертывания работ из Москвы, в родное здание на Лопухинской улице была возвращена заводская лаборатория бывшего РОБТиТ, которой присваивается наименование «Центральная радиолаборатория» (ЦРЛ). Позднее сюда были переведены высококвалифицированные специалисты из других городов.

В ноябре 1923 года в Петроград с чертежами приехали французские консультанты фирмы «Генеральная компания телеграфии без проводов», и ЦРЛ было поручено приспособить проекты 1-, 2- и 4-киловаттных передатчиков французской компании к нашим условиям, то есть перевести их на наши генераторные лампы (500 и 1000 Вт). Переработанные чертежи станций МД-100, МД-200, МД-400 были переданы заводу имени Казицкого для серийного изготовления. В 1924 году лаборатория выполнила подготовительную работу к производству французского громкоговорящего лампового приемника типа «Радиолина», состоящего из усилителя высокой частоты, детектора, усилителя низкой частоты и электромагнитного громкоговорителя, и приступила к разработке и изготовлению радиостанций:

телефонные станции мощностью 1 кВт для НКПС – 3 шт.,

телефонные станции мощностью 2…3 кВт – 5 шт.,

вьючные радиостанции для Персии – 4 шт.,

пехотные радиостанции для УСКА – 10 шт.,

артиллерийские радиостанции – 9 шт.,

крепостные радиостанции – 5 шт.

Поначалу руководство и Электровакуумного завода, и ЦРЛ находилось в руках общего директора В.М. Кармашева; бухгалтерия и все хозяйство тоже были общими. Но с расширением деятельности обоих предприятий это стало затруднять их работу, поэтому 26 августа 1924 года правление ГЭТЗСТ решило сделать оба предприятия полностью самостоятельными. Приказом по Тресту за № 1/66 от 2 сентября 1924 года первым директором ЦРЛ был назначен инженер Владимир Александрович Павлов, в сентябре же правление утвердило «Положение о ЦРЛ». В октябре 1925 года В.А. Павлов был от должности директора ЦРЛ освобожден.

Постепенно ЦРЛ формировалась в многопрофильное учреждение для выполнения научно-технических разработок в области радиотехники, электровакуумной техники, ВЧ промышленной технологии, инфракрасной техники, гидроакустики, электроакустики, телевидения, измерительной техники.

Руководство Треста рассматривало продукцию советской радиопромышленности как товар, которому необходимо обеспечить выгодный сбыт, и искало для него покупателей. Между тем частного потребителя еще не было, и потребителями подобного товара в те годы могли быть только государственные учреждения – НКПиТ, железнодорожный транспорт и некоторые учреждения тяжелой промышленности. Советская военная радиотехника, руководствуясь своими специфическими нуждами, еще только начинала развиваться.

Увеличить сбыт обещало развитие в СССР радиолюбительского движения, которое стихийно началось со слушания вступившей в строй широковещательной станции имени Коминтерна и Сокольнической радиостанции, вещавшей в опытном режиме. Первоначально под радиолюбительством так и понималась возможность слушания первых в стране широковещательных станций, но с развитием радиовещания в СССР появились предпосылки для развития любительской радиосвязи. Профессор И.Г. Фрейман выступил 9 октября 1921 года на VIII Всероссийском электротехническом съезде с докладом «Любительская радиостанция как средство распространения электротехнических знаний среди широких кругов населения». В решении съезда было записано: «Признать желательным допустить устройство любительских радиостанций».

В 1921 г. старейший русский радиолюбитель Ф.А. Лбов сделал свой первый детекторный радиоприемник. Но принимать на него можно было в основном грозовые разряды. Когда однажды майским вечером 1921 г. Ф.А. Лбов услышал в телефоне своего радиоприемника музыку, его изумлению не было границ. Оказалось, что Нижегородская радиолаборатория дает опытную радиотелефонную передачу. С этого момента у Лбова началось настоящее радиолюбительство, появилось желание постройки усилителя, начались поиски литературы и деталей.

В 1922 году появляются радиолюбительские кружки в ряде населенных пунктов страны, а 4 июля 1923 года в СССР принимается декрет «О радиостанциях специального назначения». Это было первое постановление, которое узаконило сооружение в Советском Союзе (и в России), в том числе, любительских радиостанций, но только 28 июля 1924 года в СССР было принято постановление «О частных приемных радиостанциях», которое разрешало гражданам СССР пользоваться индивидуальными радиоприемниками.

Примерно в то же время было организовано Бюро содействия радиолюбительству и создано Общество радиолюбителей РСФСР. Сразу после своего создания эти две организации стали учредителями первого в СССР радиолюбительского журнала «Радиолюбитель», который издавался до 1930 года. В конце 1924 года Общество радиолюбителей РСФСР было переименовано в Общество друзей радио РСФСР (ОДР РСФСР). В том же году создаются общества радиолюбителей в Тифлисе (сейчас Тбилиси), Орле, Казани, Киеве, Самаре и в других городах. 15 сентября 1925 года вышел первый номер журнала «Радио Всем»[67].

Радиолюбительство позволяло совместить широкое вовлечение масс, что было вполне в духе времени, начать подготовку кадров для будущих гражданских и военных радиостанций. Председатель акционерного общества «Радиопередача», член ЦИК Союза ССР, А.В. Шотман в начале 1925 года сделал в президиуме ЦИК СССР на заседании Междуведомственной радиокомиссии доклад о радиоустановках, в котором отметил:

«…стихийный рост радиолюбительства в нашей стране и необходимость направления в организованное русло этого нового общественного явления. За границей, в частности в Америке, радиопромышленность за три года выросла до невероятных размеров. Наша же радиопромышленность находится в зачаточном состоянии и в самой незначительной степени может удовлетворить грандиозный спрос. Только влив средства в нашу радиопромышленность, мы сможем двинуть радиолюбительство вперед».

Межведомственная радиокомиссия признала развитие радиовещания делом первостепенной важности, и Шотману было поручено созвать совещание с участием заинтересованных ведомств для разработки законодательных предположений, связанных с развитием радиодела[68].

17 и 18 февраля 1925 года состоялась 1 Московская губернская конференция старост рабочих радиолюбительских кружков, которая констатировала катастрофическое положение радиопромышленности в лице Треста Слабых Токов и других радиозаводов, оказавшихся совершенно бессильными в деле снабжения радиорынка необходимыми приборами и частями.

«Полагая, что такое положение создалось благодаря полному отрыву радиопромышленности от профсоюзных радиоорганизаций, конференция приветствует создание Акционерного общества «Радиопередача» и просит правление этого Общества принять меры к тому, чтобы заставить радиопромышленность считаться с действительными потребностями рабочего радиолюбительства.

Акционерное общество «Радиопередача» возглавил А.В. Шотман. На конференции он выступил как выразитель коммерческого подхода к пониманию очередных задач радиостроительства»[69].

К 1924—25 годам промышленность медленно выходит из застоя. В 1923 году завод имени Казицкого[70] организовал производство ламповых радиоприемников. В течение четырех лет было выпущено свыше 400 передатчиков разных мощностей и типов для Москвы, Ленинграда, Баку, Тифлиса, Харькова. Широкой известностью пользовались у радиолюбителей такие изделия завода, как радиоприемники «БЛ», «БШ», выпрямители ДВ. Завод выпускал также приемники «БЧН», коротковолновые приемники «ПКЛ-2», усилители «УН-2», «УМ-4», «УПС». В сентябре 1924 года в Москве для нужд населения начался выпуск радиоприемника «ЛДВ» (Любительский, Детекторный, Вещательный). В дальнейшем, этим же заводом были выпущены модификации этого приемника – «ЛДВ-2», «ЛДВ-3», «ЛДВ-4», «ЛДВ-5», «ЛДВ-7».

В состав ЭТЗСТ был включен и московский телеграфно-телефонный завод «Морзе». В августе 1922 г. завод переименовывается (тогда же переименовываются и другие заводы треста) в московский электромеханический завод «Мосэлектрик». Новое предприятие в основном предназначалось для выпуска средств связи для армии, но особо велика была его роль в деле радиофикации городов и деревень. В 20-е годы здесь было налажено производство детекторных приемников П-2 и П-3, а в 1927 году был начат массовый выпуск приемников РПЛ-1 и двухламповых РПЛ-2. В 1930 году коллектив завода освоил выпуск более сложного экранизированного четырехлампового сетевого радиоприемника «ЭЧС-2», считавшегося в то время настоящим чудом технической мысли. В 1935 году на заводе было развернуто производство первого в стране недорогого массового сетевого индивидуального приемника «СИ-235», ставшего своеобразной вехой на пути создания бытовой отечественной радиоаппаратуры.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Александр Иванович Шокин. Портрет на фоне эпохи"

Книги похожие на "Александр Иванович Шокин. Портрет на фоне эпохи" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Шокин - Александр Иванович Шокин. Портрет на фоне эпохи"

Отзывы читателей о книге "Александр Иванович Шокин. Портрет на фоне эпохи", комментарии и мнения людей о произведении.