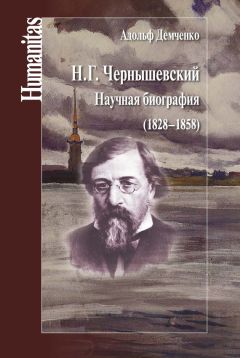

Адольф Демченко - Н. Г. Чернышевский. Научная биография (1828–1858)

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Н. Г. Чернышевский. Научная биография (1828–1858)"

Описание и краткое содержание "Н. Г. Чернышевский. Научная биография (1828–1858)" читать бесплатно онлайн.

Среди обширной литературы о Николае Гавриловиче Чернышевском (1828–1889) книга выделяется широтой источниковедческих разысканий. В ней последовательно освещаются различные периоды жизненного пути писателя, на большом архивном материале детально охарактеризованы условия формирования его личности и демократических убеждений. Уточнены или заново пересмотрены многие биографические факты. В результате чего отчетливее выясняется конкретная обстановка раннего детства в семье православного священника (главы о предках, родителях, годы учения в духовной семинарии), пребывания в университете и на педагогическом поприще в саратовской гимназии. Подробно рассмотрены обстоятельства женитьбы, дружеские связи, учительская служба во 2-м кадетском корпусе, биографические подробности защиты магистерской диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности», особое внимание уделено участию в редактировании «Современника» и «Военного сборника».

О дальнейшей судьбе Левитского удалось разыскать следующее. В ноябре 1848 г. он ещё находился в Саратове, как явствует из «Дела об истребовании от воспитанников Саратовской духовной семинарии, кончивших курс учения в 1848, положенных отчётов в домашних их занятиях до определения места по епархии. 12 ноября 1848». Здесь Левитский лишь упомянут, а в «Деле» его отчёта нет. В списках получивших священнослужительские места в 1848–1849 гг. Левитский не значился. Краткую запись о нём удалось обнаружить в «Деле по отношению духовной консистории с доставлением сведений о числе выбывших с 1831 по 1850», датированном 11 августа 1850 г.: «Михаил Левитский 1-й – учитель».[280] Иными словами, Левитский получил место в одном из духовных училищ епархии. В каком именно, трудно сказать, так как архивные документы училищ сохранились далеко не полностью, а среди дошедших до нашего времени фамилий преподавателей его имя отсутствует. Существует свидетельство современников, что Левитский сделался священником. В рукописи Ф. В. Духовникова о саратовских годах Чернышевского содержится оставшееся не опубликованным примечание: «Левицкий за пьянство кончил курс во втором разряде. Такова судьба многих лучших учеников семинарии, начиная с Иринарха Ив. Введенского, который так же, как и Левицкий пьянствовал и скандальничал. Хотя Петровский и не советовал Левицкому поступать в духовное звание, но он поступил во священники и умер от нетрезвой жизни. Сообщили Виноградов, Смирнов и ключарь кафедрального собора Копронимов».[281]

В 1862 г. Чернышевский писал о Михаиле Левитском уже как «о покойном» (X, 17). Талантливый юноша, скорее всего, «спился с кругу», «а славный бы, дельный, умный был человек, может быть, честь России» (XIV, 102). Чернышевский назвал именем Левитского одного из героев своего романа «Пролог».[282] «Сколько сил и недюжинных талантов, – писал с горечью один из воспитанников семинарии, – было не замечено светским обществом у других, ещё не определивших своего назначения, а уже надевших рясу, не способных порвать с окружающей средой и почти слившихся с народом, из которого вышли, которым жили и кормились, с которым мучились и страдали и ничем себя не заявили? Имя им – легион…»[283]

Что касается Михаила Левитского 2-го, то он в 1848 г. окончил семинарию, как и его однофамилец, по второму разряду, получил место священника в селе Турки Балашовского уезда Саратовской губернии, дослужился до благочинного.[284]

Кроме М. Д. Левитского, Чернышевский в особо близких отношениях не был ни с кем, но приятельские связи поддерживал еще с несколькими семинаристами-одноклассниками. Ф. В. Духовников называет Тихомирова, Волкова и Орлова, с которыми Чернышевский заходил даже в кабак, где приятели обычно выпивали, а Чернышевский «вёл с ними дружественную беседу, отказываясь от водки».[285] В разные годы с Чернышевским учились несколько Тихомировых – Андрей, Алексей, Тимофей и Василий, четыре Орловых – Дмитрий, Василий, Николай и Пётр. Установить, кого из них имел в виду мемуарист, не представляется возможным. Вероятно, это были Андрей Тихомиров и Дмитрий Орлов, учившиеся получше своих однофамильцев или братьев. Из студенческого дневника Чернышевского видно, что он отличал от других Василия Промптова (сын священника Ивана слободы Красной, Новоузенской округи) и Федора Палимпсестова (Саратовской округи, села Хмелевки, умершего священника Иустина сын), с которыми состоял в переписке (I, 134, 139, 338). В 1848 г. с удовлетворением отмечал факт поступления Промптова в духовную академию («хорошо, что Промптов туда едет» – I, 96), а когда его уволили из академии «за болезнью», с возмущением назвал тамошнее начальство «мерзавцами» (I, 386).[286]

Чернышевский, Левитский, Промптов числились в семинарском классе лучшими учениками. В эту группу входил и Фёдор Палимпсестов. В воспоминаниях его брата, где он назван «едва ли не единственным близким товарищем» Чернышевского, степень их близости, пожалуй, преувеличена, но, по свидетельству мемуариста, Чернышевский был для Фёдора Палимпсестова «предметом глубокого уважения и любви».[287] Впоследствии он служил в Саратове смотрителем губернской типографии, акцизным чиновником (I, 846). Их частые встречи относятся ко времени преподавательской деятельности Чернышевского в Саратовской гимназии. Имена других соучеников не заняли в жизни Чернышевского сколько-нибудь заметного места.

В одно время с Чернышевским в семинарии учился Григорий Евлампиевич Благосветлов. Он поступил сюда в 1840 г. после успешного окончания Саратовского духовного училища. Из года в год отмечалось, что способностей он «отлично хороших», «очень хороших», «отличных». Во время состоявшегося в июле 1842 г. торжественного акта был награждён книгой. «Прилежания и успехов очень хороших» – самая высокая аттестация, которой удостоен по результатам двухгодичного (1840–1842) учебного курса на низшем отделении семинарии один Григорий Благосветлов как ученик специального класса по изучению татарского языка, и в следующем учебном году славу первого ученика по «татарскому классу» разделил с ним Чернышевский. Благосветлов пробыл в семинарии до июля 1844 г. и через год подал прошение об увольнении из духовного ведомства для поступления в Петербургскую медико-хирургическую академию.[288] Таким образом, Чернышевский и Благосветлов два года были соучениками Саблукова по «татарскому классу». Разница в возрасте, по-видимому, мешала их более тесному сближению. С уважением говоря о Чернышевском в письме к Н. А. Некрасову в 1872 г., Благосветлов упомянул, что он «с ним рос и воспитывался».[289] Никакими другими материалами, говорящими об их дружбе или хотя бы приятельстве в семинарские годы, мы не располагаем.

8. Преподаватель Г. С. Саблуков

Из преподавателей семинарии Чернышевский отличал Гордея Семёновича Саблукова (1804–1880). Сын священника, он после окончания Оренбургской семинарии поступил в Московскую духовную академию и со званием кандидата 13 августа 1830 г. «определён на класс гражданской истории и еврейского языка в Саратовскую семинарию». С тех пор он неоднократно исполнял должности профессора философии, назначался в 1838 г. инспектором семинарии.[290] В Саратов Саблуков прибыл в январе 1831 г. и уехал из города в 1849 г., будучи отозванным на преподавательскую должность в Казанскую духовную академию.[291]

В памяти мемуаристов Саблуков остался незаурядной личностью, тружеником науки, человеком чести и долга. К семинарским обязанностям он относился с безукоризненной аккуратностью. Требовательный к себе и безусловный для исполнения, он и к другим подходил с теми же мерками, и не всем приходилась по нраву его строгость. «Саблуков был эгоист, – писал один из современников, – человек самоуверенный; слово его – закон, но очень умный. Он иногда смешил нас своими остротами. „Садись дерево на дерево”, скажет он бывало ученику, который или неудачно ответит, или плохо. Педагогические его приёмы тоже поражали нас. Желая наглядно показать ученикам направление течения р. Волги, Г. С. говорил: „Ходи на Волгу”, и ученик должен ходить по классу с севера на юг так, чтобы представить все главные повороты Волги».[292] Главной страстью Саблукова были научные исследования. Из брошенных мимоходом замечаний Чернышевского и Г. Е. Благосветлова, лучших учеников Саблукова по «татарскому классу», вырисовывается облик предельно собранного, целеустремлённого учёного, беззаветно преданного науке. Выражая Саблукову соболезнование по поводу смерти его жены,[293] Чернышевский писал 27 апреля 1848 г. своему бывшему учителю: «Более, нежели для кого-нибудь, должно быть тяжело остаться одиноким для Вас, при Вашем характере и образе жизни, при Вашем желании отстраниться бы, если бы было можно, от всех этих несносных мелочей житейских, которые теперь всею своею тягостью и докучливостью легли на Вас» (XIV, 147). Характерно признание студента Петербургского университета Г. Е. Благосветлова, сделанное в письме к Саблукову: «Видевши пример в Вас – любезном моём наставнике, дорожу каждою минутою времени».[294]

Благодаря умению сосредоточиться на интересующих его вопросах, Саблуков успевал необычайно много. «Он обладал огромным запасом сведений не по своим только предметам, но и по другим предметам семинарского курса, – отмечал саратовский историк, – имел весьма здоровый взгляд на вещи и отличался тактом простого, всегда ровного отношения ко всем, вследствие чего мнением Гордея Семёновича дорожили не одни ученики, но и все сослуживцы».[295] Не выделяясь красноречием и всякий раз затрудненно подбирая нужные слова для выражения мысли, он пленял слушателей глубокой заинтересованностью темой, способностью преодолевать сухую затверженность исторических схем, стремлением, насколько позволяли семинарские условия, к творческому истолкованию привычных догм. В связи с этим представляет интерес письмо Чернышевского к Саблукову от 25 октября 1846 г., в котором студент делился впечатлениями от лекций профессора всеобщей истории М. С. Куторги. «Более, нежели фактами, – писал здесь Чернышевский, – занимается он самими действователями: и здесь он ревностный защитник всех оскорбляемых и унижаемых, не только какого-нибудь Клеона, но даже и Критиаса. На многие предметы смотрит он со своей точки зрения. Так, например, Фукидид, беспристрастие которого так все превозносят, по его мнению, – человек со слишком глубоким аристократическим убеждением, чтобы не быть ему в высшей степени пристрастным, чтобы не быть жесточайшим врагом партии реформы и демократии» (XIV, 72). Выписанный отрывок – единственный материал, предоставляющий возможность судить о характере и содержании семинарских лекций Саблукова. О «ревностном защитнике всех оскорбляемых и унижаемых», о важности смотреть на предмет «со своей точки зрения» Чернышевский не стал бы сообщать человеку, не разделяющему его симпатий. В словах Чернышевского позволительно видеть отзвук взглядов самого Саблукова, как они были известны Чернышевскому по урокам всеобщей истории в семинарии, – взгляды человека, сочувствующего «партии реформы и демократии».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Н. Г. Чернышевский. Научная биография (1828–1858)"

Книги похожие на "Н. Г. Чернышевский. Научная биография (1828–1858)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Адольф Демченко - Н. Г. Чернышевский. Научная биография (1828–1858)"

Отзывы читателей о книге "Н. Г. Чернышевский. Научная биография (1828–1858)", комментарии и мнения людей о произведении.