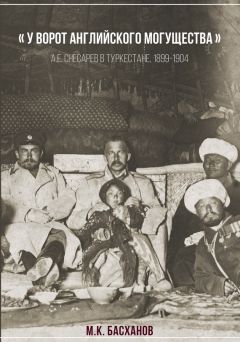

Михаил Басханов - «У ворот английского могущества». А. Е. Снесарев в Туркестане, 1899–1904.

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "«У ворот английского могущества». А. Е. Снесарев в Туркестане, 1899–1904."

Описание и краткое содержание "«У ворот английского могущества». А. Е. Снесарев в Туркестане, 1899–1904." читать бесплатно онлайн.

Настоящее издание – научная биография выдающегося представителя русской школы военного востоковедения А. Е. Снесарева (1865–1937). В книге рассматривается туркестанский период (1899–1904) жизни А. Е. Снесарева, который имел важное значение для его формирования как военачальника и исследователя стран Востока. На основе архивных документов раскрываются многие эпизоды службы А. Е. Снесарева в Туркестане: поездка в Индию, рекогносцировки по Туркестанскому краю, командование Памирским отрядом, поездка в Великобританию, работа с британскими военными атташе. Значительное внимание уделено эволюции военных и военно-востоковедных взглядов А. Е. Снесарева, а также малоизвестным эпизодам его личной жизни. Многие архивные материалы и фотодокументы из российских и британских государственных и личных собраний вводятся в научный оборот впервые. Книга выходит в свет к 150-летию со дня рождения А. Е. Снесарева.

Отношения с Лидией Покровской не получили дальнейшего развития. Вскоре семья Покровских покинула Ташкент. В литературе есть упоминание о романе Снесарева в Ташкенте еще с одной Лидией и отношениях, продолжавшихся примерно до начала лета 1901 г. Сведения эти, в частности, приводятся в работе литератора В. В. Будакова «Честь имею. Геополитик Снесарев: на полях войны и мира» (Воронеж, 2011). Источник этих сведений автором не называется, но не исключено, что они были получены от Е. А. Снесаревой. По данным Будакова, девушка Снесарева также происходила из военной семьи, отец ее имел воинское звание капитан. «Капитанская дочка, правда, далекая от пушкинской капитанской дочки, – отмечает Будаков. – В ней и внешней красоты было достаточно, и слегка ироничного ума, и полусветского, от родовитой светской матушки идущего умения вести разговор, но не было для Снесарева главного – не чувствовалось в ней сильного материнского начала, а какая-то непривычная ему раскованность, опытность, пусть и всего лишь словесная, теоретическая; мечтательно говорила она, что было бы хорошо побывать сначала в Париже, еще в обеих Америках и затем, конечно же, не на месяц, не на год – на Принцевых островах. И уж тогда можно было бы завести умильных чад. Но он-то думал иначе <…>»[184]. Делая поправку на литературный жанр и неизбежный для него элемент игры воображения, все же заметим, что этот эпизод мог быть (произносим это с известной осторожностью) основан на каких-то реальных событиях. Если упомянутая Лидия действительно обладала вышеописанными взглядами на жизнь, то не удивительно, что этот роман применительно к Снесареву не мог иметь продолжения.

Здесь мы подходим к истории знакомства и развития отношений А. Е. Снесарева с Евгенией Васильевной Зайцевой, будущей женой, другом и ангелом-хранителем Снесарева. История этих удивительных отношений, порой непростых, заслуживает отдельного исследования. Применительно к теме настоящей работы мы коснемся лишь некоторых моментов этих отношений, в том ракурсе, в котором это способствует задачам исследования. Об обстоятельствах первой встречи Снесарева и Жени Зайцевой мы остановимся чуть ниже. Сейчас только скажем, что встреча их состоялась в конце апреля 1901 г. в доме полковника В. Н. Зайцева в городе Ош.

Встреча произошла в тот момент жизни Снесарева, когда в его мировосприятии женского мира и в отношениях с женщинами надвигался кризис, по окончании которого вполне могло наступить разочарование в женщинах и пессимизм относительно дальнейших планов создать семью. Не исключено, что этот кризис во многом был связан с сильной привязанностью к Рите и осознанием того факта, что в отношениях между ними не может быть будущего. О душевной смуте Снесарева в этот период свидетельствует его письмо к жене с фронта, в котором он вспоминает свое душевное состояние накануне встречи с ней. «Но ты нашлась где-то в точке мира, – писал Снесарев, – в любимом Бабуром городке, затерянном на краю Туркестана и приплюснутом к могучим контрофорсам Алая; нашлась тогда, когда уже многое и многое для меня или утомило, или разочаровало, когда я понял горечь быстротекущих восторгов и расценил отраву сладостей жизни, когда, еще не живши, я уставал жить и, сторонясь наслаждений, я уже уставал наслаждаться…»[185].

К моменту знакомства с Снесаревым Жене Зайцевой едва исполнилось 17 лет. Снесарев был старше ее почти на 20 лет и был ровесником ее мамы – Ольги Александровны (оба родились в 1865 г.). Эта разница в возрасте, мало сказавшись на их счастливом и долгом браке, все же имела свои последствия в истории их отношений. Особенно эту разницу переживал Снесарев, эти переживания редко проявлялись открыто и были сдерживаемы его сильным характером. Лишь иногда, в минуты душевных откровений, как например, в письмах с фронта, он признавался в том, что ревновал Женю к более молодым соперникам – Свену Гедину и Борису Федченко, сыну известного географа А. П. Федченко[186]. Порой в связи с разницей в возрасте его мучали сомнения в искренности чувств более юной избранницы[187].

К моменту встречи с Женей у Снесарева, как уже было сказано выше, имелись свои «стандарты» для возможных претенденток на роль жены. Эти стандарты, как видно из его переписки, строились во многом на том ожидании, что девушка происходит из семьи многодетной, в которой она росла на любви к братьям и сестрам, и воспитала в себе трогательную заботу к ним, а впоследствии перенесла эту заботу на своих детей. По большинству критериев Женя формально соответствовала установкам Снесарева – не принадлежала к богатой или аристократической семье, была православной, любила семейный быт и детей. Однако в остальном его критерии были мало применимы к ней, как к будущей жене. Она не являла собой «золушку», провинциалку, выросшую на отшибе империи, в забытом богом уездном городке, – училась в Оренбурге в женском институте, где получила хорошее образование и общее развитие, училась музыке, языкам, т. е. всему тому, что могло бы пригодиться в светской жизни. Она была единственным ребенком в семье, а потому была окружена вниманием и заботой родителей. Она не росла в атмосфере каких-либо семейных проблем, не знала тяжелого материального положения. Полковник Зайцев, как начальник уезда, имел хорошее жалование, служебный дом, пользовался различными льготами.

Женя Зайцева к моменту увлечения ею Снесаревым не была обделена вниманием других мужчин, отмечавших ее молодость и красоту. Дом полковника Зайцева в Оше был всегда полон гостей – русских офицеров, иностранных путешественников, дипломатов и военных, по своему положению это были люди с именем, нередко аристократических фамилий, часто молодые, спортивные и интересные. Женя всегда пользовалась расположением офицеров ошского гарнизона, и когда она вышла замуж и уехала в Петербург, то ее отсутствие сразу почувствовали все офицеры, посещавшие военное собрание[188]. В Оше Женя могла наблюдать разнообразных мужчин, замечать, сравнивать и формировать собственное представление об идеальном мужчине. Поэтому появление Снесарева, хотя человека во всех отношениях интересного и видного, не могло сразу произвести переворота в ее чувствах и воззрениях. Понадобилось время, чтобы она осознанно сделала свой выбор, основанный на глубоком чувстве и вере в счастливую звезду Снесарева.

Для Снесарева встреча с Женей была, что называется, любовью с первого взгляда. Сильное и глубокое чувство настолько захватило его, что он уже не вспоминал о своих рациональных схемах и осторожном подходе к выбору спутницы жизни. Вполне возможно, что именно эта встреча окончательно поставила точку в его отношениях с Ритой. Сохранилось немного подробностей романа Снесарева и Евгении, но известно, что начало его было весьма бурным: Снесарев давал волю своим чувствам и темпераменту, тяжело переживал временное расставание с Женей, много думал о ней и даже ревновал ее к воображаемым соперникам.

Представляется, что семья Зайцевых не возражала против завязавшихся отношений, но, ввиду возраста дочери, оттягивала их официальное оформление. Формально к этому был предлог – необходимость закончить учебу в Оренбурге. В одном из писем Снесарев упоминает о том, что его помолвка с Женей состоялась задолго до их венчания[189]. Здесь вопрос в том, как понимать слово «задолго», но представляется, что срок между помолвкой и венчанием был не таким уж и большим. Во всяком случае, из письма В. Н. Зацева[190] к Снесареву не заметно каких-либо признаков, указывающих на то, что у Снесарева до октября 1903 г. развивались какие-то серьезные отношения с Евгенией Зайцевой. Венчание Андрея Евгеньевича и Евгении состоялось 14 ноября 1904 г. в церкви Михаила Архангела в г. Ош. Этот день положил начало семейному союзу, которому суждено было пережить много счастливых лет и мужественно встретить удары войны, революции и репрессий.

Представляет интерес круг друзей А. Е. Снесарева по Ташкенту, его взаимоотношения с офицерами-сослуживцами. Наиболее известный представитель этого круга – генерал Л. Г. Корнилов. Снесарев и Корнилов хорошо знали друг друга по совместной службе в Туркестане и в Главном управлении Генерального штаба, состояли в переписке, но, как представляется, между ними никогда не было доверительных дружеских отношений. Снесарев очень гордился дружбой с Корниловым, в переписке с семьей называл его «личным другом» и иногда обращался к нему с просьбами (особенно, когда служебное положение Корнилова сильно упрочилось). Известие о смерти Л. Г. Корнилова в Карпатах в апреле 1915 г. (оказавшееся ложным) Снесарев встретил без особых эмоций, сильных человеческих переживаний: «На душе моей тихо и немного печально» (письмо к жене от 19 мая 1915 г.), «Корнилов дошел до больших пределов… и убит. Пусть лучше дело идет так, как ему надлежит идти» (письмо к жене от 21 мая 1915 г.). В период нахождения в должности Верховного главнокомандующего, готовясь к борьбе с немцами на фронте и с большевиками в тылу, Корнилов собирает вокруг себя единомышленников, делает ставку на наиболее надежных из них. Из совокупности доступных сведений можно сделать вывод, что в число таких людей Снесарев не входил. Это могло быть связано и с позицией занимаемой самим Снесаревым, не случайно в одном из писем он замечал: «Кого мне жаль, это Лавра Георгиевича; в конечный успех его я не верую…» (письмо к жене от 16 апреля 1917 г.). В дни, предшествовавшие корниловскому выступлению и во время его, Снесарев не имел личных контактов с Корниловым, а получал сведения из газет («в газетах полная неразбериха», замечал он), мало представлял замыслы и мотивацию действий Корнилова, что также свидетельствует об отсутствии между ними тесных связей. В одном из писем (22 июля 1917 г.) Снесарев упоминает о помощи Корнилова в вопросе о назначении его на должность начальника штаба 1-й армии, и что в связи с предстоящим назначением он «переведен в распоряжение Корнилова». Не исключено, что Корнилов действительно пытался помочь Снесареву с новым назначением, но в силу событий, связанных с корниловским выступлением, такое назначение не состоялось.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "«У ворот английского могущества». А. Е. Снесарев в Туркестане, 1899–1904."

Книги похожие на "«У ворот английского могущества». А. Е. Снесарев в Туркестане, 1899–1904." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Михаил Басханов - «У ворот английского могущества». А. Е. Снесарев в Туркестане, 1899–1904."

Отзывы читателей о книге "«У ворот английского могущества». А. Е. Снесарев в Туркестане, 1899–1904.", комментарии и мнения людей о произведении.