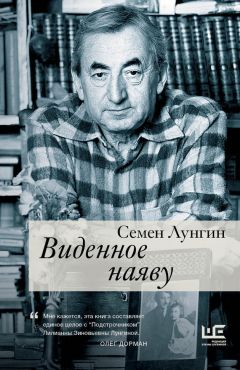

Семен Лунгин - Виденное наяву

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Виденное наяву"

Описание и краткое содержание "Виденное наяву" читать бесплатно онлайн.

Семен Львович Лунгин (1920–1996) – драматург и киносценарист, известный по фильмам “Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен”, “Внимание, черепаха!”, “Телеграмма”, “Агония”, “Жил певчий дрозд”, “Трое в лодке, не считая собаки”, “Розыгрыш” и многих других.

“Виденное наяву” – единственная книга Семена Лунгина, написанная от первого лица. Он пишет о магии театра и кино, о своем времени и о людях. Его герои – Станиславский и Соломон Михоэлс, Михаил Ромм и Питер Брук, Виктор Некрасов и Владимир Высоцкий, Давид Самойлов и о. Александр Мень.

И конечно, жена – Лилианна Лунгина, автор и героиня бестселлера “Подстрочник” – ей, “как и всё”, по словам автора, посвящена эта книга.

Недавно я познакомился с артистом Александром Трофимовым, худым, молчаливым, самоуглубленным. Есть такой тип артистов – сурового облика, погруженных в себя, на чем-то глубоко сосредоточенных. Все в нем знало, чем оно является: тело знало, что оно очень высокое, профиль, что он графически острый, волосы, что они жесткие, ноги знали, что они длинные, и вели себя с достоинством длинных ног, раскованно, несгибаемо-колюче. Мне вдруг представилось, что молодой Л.М. Леонидов тоже принадлежал к этому актерскому типу, низкоголосому, немногословному, живущему в тягучем ритме вращения своих глубоко запрятанных где-то возле сердца трагических, гранитных жерновов, и казалось, если прислушаться, то услышишь их тайный скрежет…

В тот вечер Трофимов должен был петь. Неожиданным было не только то, что он поет, – оказалось, он сам сочиняет свои песни, и стихи, и музыку. Он ждал выхода, потирая ладонью ладонь, не шевелясь и не поворачивая головы. Потом мы вдруг разговорились. Я спросил, какую память он сохранил о Высоцком. Он ответил, что близки они не были, хоть и играли в одних спектаклях. И что другого такого партнера он не встречал… Да, конечно, Трофимов-Раскольников и Высоцкий-Свидригайлов в «Преступлении и наказании» – эта пара запоминалась навсегда.

Инсценировка была написана так, что в каждом эпизоде требовала от исполнителей всех сил: и душевных, и физических. За первую половину спектакля артисты настолько выкладывались, что на вторую их просто не хватало. И всякий раз Трофимов, исчерпанный до дна, сидел в своей гримуборной, не зная, как бы найти «второе дыхание», чтобы достойно довести роль до конца. Отчаяние охватывало его, отчаяние и страх. Это было похоже на актерские ночные кошмары, когда просыпаешься в холодном поту. И когда чувство беды уже достигло высших пределов, «я, – говорил Трофимов, – слышал по трансляции со сцены голос Высоцкого, звучащего так же наполненно, как и в первом акте!» Измученный Высоцкий играл спектакли на таком уровне самоистребительной траты личности, что заряжал своей творческой одержимостью и других артистов, и его, Трофимова. Было непостижимо: как Высоцкий, человек на порядок старше его, обремененный многими жизненными тяготами, с разрушенным сердцем, поднимался на такую высоту, достигал такой степени самопожертвования. Он буквально сгорал на сцене, и трансляционные репродукторы не скрывали этого. Выхлест бешеного энергетического потока заполнял гримуборную. «…Он подхватывал меня, – говорил Трофимов, – и я чувствовал, как прибывают во мне и силы и актерская ярость, недовольство собой… Если он, человек уже в годах, так может, то…» Раскольников, заряженный, как петарда, выходил на сцену, и дуэт его со Свидригайловым был ошеломительно впечатляющим. Пребывание артиста перед публикой становилось уже не только его профессиональным делом, но выполнением некоего высшего зарока, обязанности просветить собравшихся в зале людей, рассказать им, что ты думаешь о добре и зле и что думал об этом Достоевский…

Хоть говорят, что нет пророка в своем отечестве, Высоцкий все-таки был им. Был во всем – в лицедействе, в стихотворчестве, сочинении музыки и, главное, в исполнении своих песен, которые вот уже столько лет владеют умами и душами современников. В этом, по-моему, и скрыт «феномен Высоцкого» – высокозначимо являть себя миру в триаде исполнителя, поэта, пророка…

«…Однажды, – говорил Трофимов, – я пришел в театр, пришел на репетицию, думал о чем-то своем и вдруг увидел на том месте, где вывешивают разные объявления, портрет Высоцкого в траурной кайме. И я упал без чувств… Не то чтобы мы как-то коротко дружили или тесно общались друг с другом. А просто меня пронзила какая-то страшная сила утраты и выбила из сознания. Никогда, ни до, ни после, не падал я в обмороки. А тут, уж не знаю, как это случилось, но факт!..»

Уход Высоцкого – это потеря очень и очень многими своего посла в жизни, подчас такой трудной и не всегда понятной. Это как потеря поводыря для слепого. Или – как потеря совести у слабого духом.

Светлая ему память!

Сцена и зал

Конечно, «феномен Высоцкого» – явление совсем особое, уникальное, требующее не только искусствоведческого, но и социально-психологического разбора, связанного и с тремя ипостасями его авторства, и с «легендой» его личности, и с анализом текстов его произведений.

Очень важно тут еще и то, что вокал – эстрадный ли, классический ли – не разделяет трагической судьбы драматического искусства. Общеизвестно, что слушатель может в полной мере воспринимать исполнение вокального произведения, не видя певца. Даже Аренский в «Рафаэле», в опере, где уж сам бог велел петь публично, увел одну из превосходнейших арий за кулисы. «Песня певца за сценой» – так именуется эта вокальная партия, и на нее назначают лучшего тенора группы. Механическая, как говаривали прежде, запись пения чаще всего не теряет своей художественной силы. Это подтверждается множеством примеров: от Шаляпина и Титто Руффо до Вертинского, «Битлов» и даже Аллы Пугачевой. Легионы собирателей дисков – тому подтверждение. Но когда однажды я услышал по радио запись товстоноговских «Мещан», которых, к великому моему сожалению, не видел на сцене, то испытал отчетливое разочарование: ряд актерских голосов, намертво зафиксированных на ленте, не вызвал в моей фантазии образа спектакля.

Театр – это всегда сцена и зал. Это всегда единство, состоящее из двух частей, отличающихся друг от друга и архитектурно и функционально: из сцены и зала.

Сцена без зала – не театр. Зал без сцены – тоже не театральный зал, а некое помещение, где сообщество людей сидит длинными шеренгами, плечом к плечу, в затылок, ряд к ряду.

Только слиянность того и другого есть театр. Только союз сцены и зала, только взаимопроникновение направленных друг на друга потоков эмоциональной и интеллектуальной энергии, только борение и слитность душ создают удивительный эффект театра – взаимодействие двух категорий человеческих призваний: артистов и зрителей.

Зрители – тоже понятие сложное. Это не просто много людей, собранных в одном месте. Это много людей, имеющих потребность избрать для себя на сегодня занятие быть зрителями, психологически к этому подготовленных и ожидающих от нынешнего вечера чего-то значительного, праздничного, обновляющего.

У работников театра существует выражение «кворум зрителей». Это минимальное количество зрителей, которые в совокупности создают благоприятную среду для актерского коллектива, играющего спектакль, а иными словами, видимо, составляют энергетическую мощность, соизмеримую с той, что излучается актерами со сцены. Причем в разных спектаклях «мощности» разные и «кворумы» разные, и это тоже знают хорошие театральные администраторы. Между залом и сценой создается некое эмоциональное равновесие, все время изменяющееся то в ту, то в другую сторону, и поэтому, чтобы оно не нарушалось, надо либо артистам энергичнее играть, либо зрителям воспринимать спектакль с большей затратой душевных сил. Чуткие психологические датчики по обе стороны рампы дают молниеносные приказы то сцене, то залу.

Покойный Владимир Александрович Филлипов – доблестный рыцарь Малого театра и замечательный свидетель московской театральной жизни начала века – однажды на лекции в ГИТИСе рассказал нам удивительную историю про Айру Олдриджа.

Он был негр, Айра Олдридж. Один из первых черных артистов, показавших свое искусство на европейских сценах. В 50-х годах прошлого века он гастролировал в России. Он играл Отелло. Эта была сенсация: черный артист играет черного генерала! В памяти театралов он остался, как один из непревзойденных интерпретаторов этой роли. Особенно славилась в его исполнении сцена убийства. Говорили, что в спектакле он очень долго готовил себя к тому, чтобы стать прокурором, судьей и палачом Дездемоны. Игра его в этой сцене была на редкость неспешна и выразительна. Он кругами, крадучись, медленно-медленно подбирался к ней, с неописуемой бережностью касался пальцами ее шеи. Долгим устрашающе-печальным взором как бы прощался с бесконечно любимой женой, потом… Потом, когда он отшвыривал ее, бездыханную, на ложе, он молча очень долго глядел на свои совершившие неправедную казнь руки, поворачивался лицом к зрителю и вдруг, осознав содеянное, издавал немыслимый вопль, то ли крик отчаяния, то ли вой подбитого зверя, от которого холодели людские сердца и лбы сидящих в зале покрывались ледяной испариной.

Однажды после спектакля газетные репортеры пришли к Олдриджу за кулисы и спросили прославленного артиста, каким образом удается ему издать такой рвущий душу крик, от которого слабонервные бьются в истерике.

– Откройте нам свою тайну, – просили они.

Усталый после спектакля артист долго смотрел на газетчиков, переводя глаза с одного на другого, а затем сказал с улыбкой:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Виденное наяву"

Книги похожие на "Виденное наяву" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Семен Лунгин - Виденное наяву"

Отзывы читателей о книге "Виденное наяву", комментарии и мнения людей о произведении.