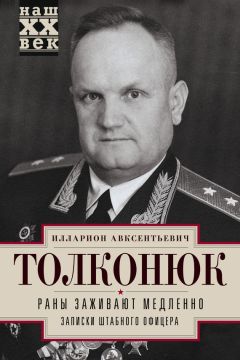

Илларион Толконюк - Раны заживают медленно. Записки штабного офицера

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Раны заживают медленно. Записки штабного офицера"

Описание и краткое содержание "Раны заживают медленно. Записки штабного офицера" читать бесплатно онлайн.

Мемуары эти, написанные еще в советское время, между 1971 и 1991 годами, абсолютно не похожи на издававшиеся тогда во множестве мемуары советских фронтовиков. Фактов и суждений, неудобных для официальной советской версии истории войны, в них так много, что на основе их одних можно выстроить другую версию, с официальной не имеющую ничего общего. При этом автор был убежденным коммунистом, который и сам иной раз спохватывался, что пишет что-то не то, что-то «очерняющее» или «недооценивающее». Воспоминания Толконюка дают также исключительно наглядное представление о причинах, по которым на освобождение территорий, потерянных в сорок первом за четыре месяца, потребовалось два-три года; он рисует картину крайне негибкого, излишне централизованного управления войсками, не позволявшего нижестоящим командирам вовремя влиять на развитие событий, а вышестоящих заставлявшее подменять нижестоящих. Толконюк ярко высвечивает и характерное для советских командиров пренебрежение профессионализмом, подмену его «волевизмом». В общем, картина войны, постепенно восстанавливаемая независимыми историками, получает более чем существенное подкрепление. Сведения немецких источников и рассекреченной советской военной документации полностью подтверждаются мемуарами советского офицера.

Говоря о тогдашней военной школе, нельзя обойти и так называемый женский вопрос. Да, именно женский вопрос. А он имел в жизни курсантов немаловажное значение. Можно выразиться так: если хочешь заставить молодого мужчину по-настоящему уважать женщину, лиши его на какое-то время возможности общения с ней. И это так.

В школе нам не часто случалось встречаться с женщинами и редко пользоваться их обществом в свободной обстановке. Поэтому многие из нас смотрели на девушку или на молодую женщину как на какое-то высшее, почти недоступное существо, чувствовали неловкость и смущение в их присутствии, не находили, что сказать, и нередко, как бывает в таких случаях, говорили не то, что следовало, иногда даже глупость. Как упоминалось выше, первые месяцы нас вообще не пускали в городской отпуск, а когда увольнение было разрешено, то отпускали по выходным дням на короткое время лишь небольшой процент желающих. Не все могли в незнакомом городе завести знакомство с девушкой, а тем более сдружиться: это удавалось лишь немногим из наиболее расторопных и умелых в таком тонком деле. В самой же школе женщины работали, конечно, в библиотеке и магазине, официантками в столовой. По сравнению с курсантской массой это были единицы. Да и те преимущественно замужние или в возрасте, курсанты для них интереса не представляли. Молодые девушки из официанток предпочитали сдружиться с курсантами выпускного курса, завтрашними командирами, и выйти за них замуж после выпуска; для этого они и устраивались в школу официантками на короткое время. Заведующий столовой пожилой старшина Поволоцкий с каждым выпуском впадал в отчаяние: почти все молодые официантки выскакивали замуж и уезжали; приходилось спешно набирать новых.

Чтобы дать нам возможность хоть изредка общаться с девушками в здоровой обстановке, время от времени в клубе школы устраивались вечера с танцами. На эти вечера курсантам разрешалось приглашать знакомых девушек; им выдавались пропуска для входа на территорию школы, если встречал у проходной пригласивший. В такие дни можно было наблюдать у ворот большую очередь киевских красавиц. И все же имел подругу далеко не каждый. Иногда наблюдались и драматические случаи: находились молодые сердцееды из выпускников, обещавшие своей подруге жениться, а когда приходило время сдержать слово, старались улизнуть; на перроне вокзала после отхода поезда порой виднелась плачущая одинокая красотка с поясным ремнем в руках, за который она ухватилась, когда неверный жених вскакивал на подножку уходящего вагона, расстегнув ремень, чтобы освободиться от цепких рук. Эти, хотя и редкие случаи подрывали доверие требовательных красавиц к курсантам, затрудняя знакомства и дружбу. Это еще больше разжигало тягу к молодым особам женского пола.

Я не завел подругу в Киеве. У меня была невеста в Казахстане, где я раньше учился в техникуме. Мы договорились пожениться, когда я окончу военную школу. Связь наша поддерживалась и укреплялась частой перепиской. В середине второго года моей учебы, когда невеста уже стала учительницей сельской школы, она приехала за три тысячи километров в Киев, чтобы увидеться со мной; остановилась в гостинице и сообщила мне телеграммой о своем приезде и что ждет меня. Было начало учебной недели, и командир взвода Садовой категорически отказал мне в городском отпуске хотя бы на пару часов и не разрешил обращаться по команде к старшим начальникам по такому маловажному вопросу. Невеста ждала три дня и уехала ни с чем, посчитав, что я избегаю встречи с ней. Вскоре она вышла замуж за местного агронома, не ответив ни на одно из моих оправдательных посланий.

В одно из увольнений мне выпал случай познакомиться с интересной молоденькой блондинкой – Тамарой Гончаровой. В первой же беседе она сказала, что никогда не выйдет замуж за военного. Ее старшая сестра допустила такой необдуманный, по словам Тамары, шаг и теперь вынуждена мучиться всю жизнь. Муж ее, командир батальона, все время занят на службе, приходит домой поздно и не каждый день, уставший, мятый, в грязных сапогах, и чуть свет уходит. Супруги редко бывают вместе, не могут по-людски сходить в театр или кино. Дети почти не видят отца. Поэтому живут недружно, скандалят и ревнуют друг друга. Моя новая знакомая такими словами глубоко меня обидела, дав понять, что наше знакомство ничего хорошего обещать не может. Больше попыток знакомиться с киевлянками я не предпринимал, надеясь уладить размолвку со своей далекой невестой; о ее замужестве я узнал позже…

Наступил долгожданный день выпуска в первых числах ноября 1936 года. Остались позади три года напряженной курсантской учебы и солдатской службы, выпускные государственные экзамены, стажировки и зачетные боевые стрельбы; написаны и утверждены служебно-боевые характеристики. Нам пошили новое командирское обмундирование, выдали скрипучее ременное снаряжение, хромовые сапоги со шпорами. Полученные командирские фуражки массового пошива нам не нравились, и многие из нас заказали красивые фуражки у частника, заплатив втридорога. Начальник школы Бесчастнов, сменивший на этом посту Гофе, уже съездил в Москву с проектом приказа наркома обороны о присвоении нам лейтенантских званий и назначении на должности в войска.

Вспоминая о выпускных экзаменах, прошедших в общем-то с большим подъемом и вполне успешно, нельзя обойти молчанием один юмористический казус. Знание русского языка проверялось так. Чтобы сохранить в тайне текст диктанта, его решили устроить одновременно для всех военных школ Киева; текст диктанта был утвержден единый. Это был отрывок тургеневского рассказа «Муму». Усадив экзаменующихся всех школ за столы, диктовали по радиотрансляционной городской сети. Слышимость была нечеткой, и некоторые слова точно уловить удавалось с трудом. Многие курсанты, не расслышав как следует ту или иную фразу, изрядно напутали. К примеру, фразу «А Герасим греб да греб» одни написали «А Герасим прет да прет», другие – «…врет да врет» и т. п. Вскоре после этого экзамена в окружной газете появился фельетон под названием «А Герасим прет да прет». С саркастическим юмором высмеивались устроители такой формы диктанта. Фельетон огорчил руководителей экзаменов, а нас хорошо развеселил и позабавил. Автор фельетона остался неизвестным.

Значение персонального воинского звания я уяснил раньше из одного показательного случая. Примерно за год до нашего выпуска в Красной армии были введены воинские звания. Их присваивали приказом наркома обороны каждому командиру. Это было сделано и с постоянным составом нашей школы. В просторном коридоре выстроили весь начальствующий состав школы и два старших курса; строй замер в гнетущей тишине по команде «смирно». Зачитывался приказ наркома обороны К.Е. Ворошилова о присвоении персонального звания каждому нашему командиру и преподавателю. Люди ждали упоминания своей фамилии с душевным трепетом, ибо имели место неожиданные, труднообъяснимые случаи. Большинству присваивались звания, примерно равные тем служебным категориям, которые они имели. Например, носил три шпалы – получал звание полковника, две – майора, одну – капитана и т. д. Некоторых же вдруг ошарашивали как обухом по голове; вместо двух или трех шпал оставляли одну или вместо шпал – кубики. Таким образом кое-кто из старшего командного состава переводился в средний. Называлась из приказа фамилия и присвоенное звание, человек выходил из строя строевым шагом, и ему вручались знаки различия – шпалы или кубики по количеству, соответствовавшему присвоенному званию. И вот упоминается фамилия одного из командиров, две шпалы, и называется присвоенное звание – «старший лейтенант», тот теряет сознание и с грохотом падает на паркетный пол. Его уносят в медпункт, и церемония продолжается. Оказывается, получившие пониженное звание стыдились своих сослуживцев, знакомых, жен, детей и других родственников; глубоко переживали такое тяжелое потрясение. Нужна была железная воля, чтобы не выказать убийственного горя. Лишь со временем, на опыте долголетней службы, я понял причину таких глубоких потрясений и значение в армии воинских званий, по которым подчиненные судят о способностях, опыте, уме и заслугах лица, имеющего звание выше того, которое носят сами, хотя нередко это не так. Однако вернемся к нашему выпуску.

Одетых в новенькую командирскую форму, скрипящих пахнущим приятно снаряжением и звенящих шпорами, нас построили и повели в специально для этого случая подготовленную курсантскую столовую. Столы были поставлены впритык длинными рядами, накрыты белоснежными скатертями, уставлены красивой посудой, бутылками и холодными закусками.

Коньяки, водка, вина, с вытянутыми наполовину пробками из бутылок, икра, ветчина и другие вкусные снадобья ожидали своих счастливых потребителей. Мы заняли свои места за столами, но не садились, а стоя ожидали церемонии, пощупывая в карманах заветные лейтенантские кубики по два на каждую петлицу; в них заранее приготовлены дырочки для кубиков. Остается лишь укрепить эти кубики на петлицах – и мы лейтенанты красной артиллерии. Стоим в приподнятом настроении и в торжественном ожидании момента посвящения нас в командиры. Здесь же наши начальники и преподаватели военных дисциплин. Молчание. Стоим. Ждем. С не совсем ясной обидой я обдумываю свою служебно-боевую характеристику. В целом она отличная, но в бочку меда влита ложка дегтя: командир взвода не преминул указать, а старшие инстанции утвердили, что я «болезненно самолюбив». Эта фраза, следует заметить, забегая вперед, фигурировала в моем личном деле почти все сорок лет службы: ее просто переписывали из одной аттестации в другую, не отдавая отчета, положительно или отрицательно она меня характеризует. И все же записывалась она в аттестации как явление в моем характере отрицательное. А я считал самолюбие чертой положительной, неотделимой от воли человека.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Раны заживают медленно. Записки штабного офицера"

Книги похожие на "Раны заживают медленно. Записки штабного офицера" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Илларион Толконюк - Раны заживают медленно. Записки штабного офицера"

Отзывы читателей о книге "Раны заживают медленно. Записки штабного офицера", комментарии и мнения людей о произведении.