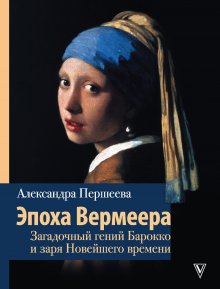

Александра Першеева - Эпоха Вермеера. Загадочный гений Барокко и заря Новейшего времени

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Эпоха Вермеера. Загадочный гений Барокко и заря Новейшего времени"

Описание и краткое содержание "Эпоха Вермеера. Загадочный гений Барокко и заря Новейшего времени" читать бесплатно онлайн.

«Диктатура разума и демократичность рассудка; художник-классицист играет значительную роль во вселенском спектакле абсолютистской власти, от которой условный “малый голландец” относительно независим, ценой новой зависимости – от рынка»[16]. Теперь художники исполняют на заказ разве что портреты и фрески для украшения стен ратуши, а абсолютное большинство картин пишутся в расчете на такой рынок, где нужно продать свой товар, обогнав коллег по цеху.

В условиях свободной конкуренции стремительно росло количество картин: все, от крестьян до аристократов, украшали свои жилища картинами, причем вешали не по два или три полотна, а по несколько в каждой комнате, и по подсчетам ученых, за семнадцатое столетие в Голландии было создано более пяти миллионов картин[17] (не говоря о тиражной графике).

Откуда у бюргеров возникла такая любовь к живописи? На этот счет есть разные мнения. Кто-то считает, что излишки прибыли, которые кальвинистская мораль не позволяла тратить на наряды и угощения, было разумно пускать на покупку произведений искусства; другие полагают, что голландцам было приятно окружать себя живописью, как это делали французские и английские аристократы (и неважно, что картины небольшие и не совсем того уровня); еще есть мнение, что все дело в большой любви голландцев ко всему земному, реальному, которое можно пощупать или попробовать на вкус (а в живописи реальность удваивается); также говорят о национальной гордости и желании утвердить свою картину мира.

«Увидеть в зеркале “хорошей живописи” себя самого, свою семью, свой труд и работу, свою собственность, свой дом, свой сад, свою родину – вот что нужно было тем, кто привык в своей жизни довольствоваться малым и находить в этом скромные радости. Поскольку же хорошая живопись предполагает точность изображения и знание реалий, то здесь и произошло счастливое совпадение цели и средства, если под целью понимать удовлетворение интереса к вещи как к таковой, а под средством – хорошую живопись»[18].

Рассуждая об эволюции натюрморта в истории искусства, Борис Робертович Виппер особое внимание уделяет Голландии и говорит об огромном перевороте, в результате которого сложился голландский стиль: «Случился он как-то незаметно, почти неуловимо. Какие-то крепкие местные корни неожиданно пустили свои ростки, какая-то своя, родная культура, пусть немного провинциальная, пусть слишком буржуазная, заговорила из-под хитрых завитков универсального академизма, питавшего искусство в конце XVI века. Заговорила сначала робко, самодельно, косноязычно в пейзажах Арентса и Верстралена, в жанрах Аверкампа и ван де Веннс. И странно, но именно в этих, чуть подкрашенных акварелью рисунках и этих, неверной рукой нацарапанных офортах открылась настоящая Голландия несчастных дюн и зеленых каналов – Голландия, которая безнадежно ускользнула от мастерского резца и искусной кисти какого-нибудь Гольциуса или Корнелиссена или ученого Блумарта. Эти милые, наивные и доморощенные художники сразу увидели и серое море, и нависшие облака, и сонную равнину, и покосившуюся избенку. Они увидели и почувствовали человека, иногда смешного и уродливого, но чаще приветливого и мудрого. Мало того, что увидели, они сумели осуществить, они нашли какие-то новые живописные средства, изобрели какую-то особую, простую и изощренную технику. Кто их научил пуантилизму и каллиграфии линии? Должно быть – японская гравюра. Кто научил их видеть все тончайшие оттенки световой игры? Пожалуй – Караваджо. Где узнали они прозрачность воздуха и сырую пелену туманов? Может быть – в средневековой миниатюре. Но всего верней, что это подсказала им сама Голландия»[19].

Главным критерием качества этой живописи было правдоподобие, умение художника сделать картину живой и узнаваемой, похожей на правду, обманкой. Еще со времен ван Эйка мастерство живописца понималось как умение детально и точно передавать материальность видимого мира. Если речь о короне, то она должна блистать настоящими драгоценностями; если пишется стеклянная чаша, то ее блики должны отличаться от блеска металла или фаянса; если изображен корабль, то художник должен знать его оснастку не хуже лоцмана[20]; если на картине показан вид города, зритель должен узнать свой дом; если в пейзаже появляются коровы, они должны двигаться как живые, а если перед нами сцена из сельской или городской жизни, художник должен точно показать характеры и нравы. И поскольку зрители были весьма насмотренными, они легко могли отличить умелое подражание природе от работы неопытного художника. Картины стоили в большинстве своем недорого, оценивались придирчиво[21], а конкуренция была очень высока – чтобы добиться успеха или хотя бы финансовой стабильности, художнику необходимо было постоянно совершенствоваться в своем ремесле… и лучше в какой-то конкретной его части. Легко понять, почему живописцы выбирали для себя четкую и довольно узкую специализацию: определенный тип сельского пейзажа или марины, городской вид или вид церковного интерьера, сдержанный натюрморт «завтрак» или фантазийно-роскошный «десерт», индивидуальный или групповой портрет, сценки из жизни крестьян или горожан и так далее.

«Такое положение дел сложилось впервые. Сейчас оно привычно настолько, что трудно представить себе жизнь профессионального художника иначе: он пишет картины, заполняет ими мастерскую, а затем предпринимает отчаянные попытки их продать. В Голландии XVII века художники в некоторой мере испытали облегчение, освободившись от заказчиков, которые вмешивались в их работу, навязывали свою волю. Но эта свобода была куплена дорогой ценой. Теперь художник оказывался зависимым от едва ли не большей тирании анонимного покупателя. У него было на выбор два выхода: или самому отправиться на рыночную площадь, на ярмарку, чтобы продать свой товар в розницу, или сбыть его посредникам, торговцам картинами, а они, хотя и избавляли его от хлопот по продаже, назначали самые низкие цены, чтобы самим получить доход. Кроме того, конкуренция была очень высокой, лавки голландских городов были переполнены картинами, и художник средней руки мог обеспечить себе прочную репутацию только путем специализации в том или ином жанре. Как сейчас, так и тогда покупатель хотел быть заранее уверенным в качестве приобретаемого товара»[22].

Поразительно, что Вермееру удалось уклониться от этой конкурентной борьбы и стать мастером элитарных произведений, которые ценились коллекционерами тем больше, чем меньшее число их создавал художник. Иногда кажется, что он словно бы не совсем голландец: пока его коллеги соревновались в искусстве прописывания мельчайших деталей, которые сделали бы картину правдоподобной[23],Вермеер писал лаконично и сильно, как итальянцы, придавая своим работам сходство не с нашим повседневным опытом, а с возвышенной реальностью библейского сюжета.

Теперь настал момент припомнить кое-что о состоянии дел в искусстве других стран Европы, то есть поговорить немного о Барокко[24].

Первое, что вы увидите в энциклопедии или словаре: термин «Барокко» происходит от португальского «pérola barroca» («жемчужина неправильной формы», не имеющая оси вращения) или итальянского «barocco» («причудливый», «странный») – считается, что изначально это был уничижительный ярлык, придуманный теоретиками неоклассицизма, недовольными эклектичностью и «нелепостью» построек XVII века. А потом, как это нередко случается в теории искусства, прозвище превратилось в титул целой эпохи, когда историки обнаружили общие черты в изобразительном искусстве, музыке, литературе, мировоззрении, во всех аспектах культуры того времени. «Для искусства барокко характерны грандиозность, пышность и динамика, патетическая приподнятость, интенсивность чувств, пристрастие к эффектным зрелищам, совмещению иллюзорного и реального, сильным контрастам масштабов и ритмов, материалов и фактур, света и тени […] торжественное монументально-декоративное единство, поражающее воображение своим размахом»[25].

Итак, неровная жемчужина, маленькая загадка, к которой хочется прикасаться, рассматривать ее со всех сторон. Это имя вполне подходит эпохе, в которой искусство стало как никогда страстным, передавало любовь и интерес к земной жизни во всех ее проявлениях, от рваной рубашки бродяги у Караваджо до пышной красоты женского тела у Рубенса. Если для художников Ренессанса живопись была инструментом анализа видимого мира, то теперь краска становится стихией.

В конце XIX века, когда искусствознание постепенно оформилось в качестве научной дисциплины, Генрих Вёльфлин предложил основанную на строгом формальном анализе концепцию «истории искусства без имен», говоря о том, что у каждой эпохи есть характерные черты, присущие именно ей, которые становятся как бы «общим знаменателем» для творчества разных мастеров. Вёльфлин предложил пять пар понятий, характеризующих различия между Ренессансом и Барокко как двумя способами «мышления формой». Вот эти пары:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Эпоха Вермеера. Загадочный гений Барокко и заря Новейшего времени"

Книги похожие на "Эпоха Вермеера. Загадочный гений Барокко и заря Новейшего времени" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александра Першеева - Эпоха Вермеера. Загадочный гений Барокко и заря Новейшего времени"

Отзывы читателей о книге "Эпоха Вермеера. Загадочный гений Барокко и заря Новейшего времени", комментарии и мнения людей о произведении.