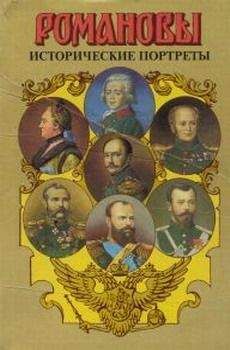

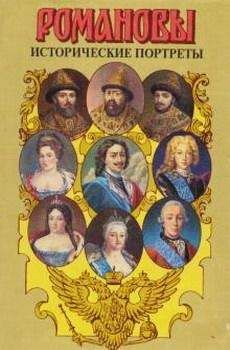

А. Сахаров (редактор) - Исторические портреты. 1613 — 1762. Михаил Федорович — Петр III

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Исторические портреты. 1613 — 1762. Михаил Федорович — Петр III"

Описание и краткое содержание "Исторические портреты. 1613 — 1762. Михаил Федорович — Петр III" читать бесплатно онлайн.

В этом издании на строго документальной основе отражена жизнь и деятельность всех царствующих представителей Дома Романовых на протяжении его трехсотлетнего существования. Первая книга включает очерки, посвященные царствующим персонам, начиная от Михаила Федоровича и кончая Петром III

Русские рати воевали в Литве, под Смоленском, Дорогобужем и другими городами. Владислав по-прежнему претендовал на русский престол.

Королевич в грамотах к москвичам, всем русским людям сообщал, что, поскольку он пришел в совершенный возраст (ему исполнилось двадцать два года), то может быть «самодержцем всея Руси и неспокойное государство по милости Божией покойным учинить". Избрание царем Михаила он объяснял происками Филарета митрополита.

Но русские люди грамот Владислава не слушали. Войско королевича возмущалось долгой невыплатой жалованья, холодом и голодом. Оно надолго застряло в Вязьме. Отряды же «лисовчиков» воевали во многих местах, грабили, жгли, разоряли. Под Калугой князь Д. М. Пожарский разгромил отряд Чаплинского. Попытки польских отрядов и самого Владислава взять Тверь и Клин, Белую и Можайск успеха не имели.

В конце 1617 года в Москву прибыл королевский секретарь Гридич, предложил начать переговоры. На этот раз дело не сладилось. Летом возобновились стычки. Царь Михаил повелел князьям Д.М. Черкасскому и Д.М. Пожарскому, стоявшим в Волоке Ламском и Калуге, помогать Лыкову, оборонявшему с войском Можайск.

Поляки Владислава неудачно осаждали Можайск. Лыков отбросил их от города. На помощь ему подошел отряд Черкасского. Но штурмы продолжались, и царь указал обоим воеводам «итти в отход" к Боровску и Москве. Отступление обеспечивал Пожарский.

Владислав направился к Москве. Царь Михаил созвал 9 сентября Земский собор. Заявил, что будет сидеть в осаде, польских и литовских людей побивать: призвал всех, чтобы они «за православную веру, за него, государя, и за себя с ним, государем, в осаде сидели, а на королевичу и ни на какую прелесть не покушались».

Владислав, подошедший к столице с небольшими силами, получил помощь от украинских казаков — гетман Конашевич-Сагайдачный привел двадцать тысяч человек. Первого октября они пошли на приступ. Их штурмы у Арбатских, Тверских ворот защитники столицы отбили.

Начались переговоры. Двадцать третьего ноября в деревне Деулино, что в трех верстах от Троице-Сергиева монастыря (его королевич тоже осаждал, но неудачно), состоялся первый съезд уполномоченных. Встречи проходили в спорах об условиях, о государском именовании — поляки никак не хотели признавать Михаила Романова русским царем, грозили войной. Поспорили и об обмене пленными, о других делах. Но в конце концов заключили перемирие на четырнадцать с половиной лет. По нему военные действия прекращались. Польша получила Смоленскую землю, часть Северской земли. Объявлялся обмен пленными. Россия получила передышку для устроения земли. Но Владислав не отказался от претензий на русский трон, и это грозило осложнениями, в том числе лично царю Михаилу.

Еще во время переговоров польские послы говорили русским, что одновременно отдавать русские города Речи Посполитой и отпустить Филарета невозможно. Предусматривался срок — 2 февраля 1619 года. Но дело затянулось до весны и лета. Филарет выехал из Орши. Он был весьма недоволен промедлением.

— Для чего бояре (русские послы. — В.Б.) с литовскими послами в четверг, двадцать седьмого мая, съезд отложили, — спрашивал он присланных к нему от послов дворян, — и присрочили съезд в воскресенье, тридцатого? Нам и так уже здешнее житье наскучило, не год и не два терпим нужду и заточение; а они только грамоты к нам пишут и приказывают с вами, что им подозрительно, отчего из Дорогобужа к ним от меня никакой грамоты не прислано. А нам о чем уже больше писать? И так от меня к ним писано трижды. Боярам давно уже известно, что меня на размен привезли. А если бы меня на размен отдать не хотели, то меня бы из Литвы не повезли или бы из Орши назад поворотили.

Поляки выдвинули русским послам новые условия: дать вольную дорогу мимо Брянска между городами, которые Россия уступала Речи Посполитой по Деулинскому перемирию. О том они сразу же сообщили Филарету. Истомленный ожиданиями и оттяжками, митрополит даже заплакал:

— Велел бы мне Бог видеть сына моего, великого государя царя, и всех православных христиан в Московском государстве!

Посланцы поляков говорили русским представителям:

— Ваши же про вас говорят, что есть между вами и такие люди, которые не хотят преосвященного митрополита на Московском государстве видеть; потому и доброго дела не делаете, хотите того, чтоб митрополита Филарета Никитича повезли назад.

— Эти речи, — возмущались боярин Шереметев и другие послы, — говорите вы не от себя, а по вымыслу своих великих послов. А если такие речи вы затеваете от себя, то нам, великим боярам, не только от вас, но и послов ваших слышать этого не годится. Вам бы пригоже говорить по своей мере. А у нас на Москве ни в каком чине нет таких людей, кто бы не хотел великого государя преосвященного митрополита Филарета Никитича.

Несмотря на угрозы и задирки поляков, вскоре, 1 июня, поздно вечером состоялся обмен пленными. Боярин М.Б. Шеин, тоже в числе пленных, сумел сообщить послам, что литовцы готовят нарушение договора о перемирии и размене пленными. Послы ускорили ход дела — на реке Поляновке состоялся обмен Филарета и других московских людей на полковника Струся, взятого в плен при освобождении Москвы Вторым ополчением, и его сотоварищей.

Когда Филарет дошел по мосту до послов, вперед выступил Шереметев:

— Государь Михаил Федорович велел тебе челом ударить, велел вас о здоровье спросить. А про свое велел сказать, что вашими и материнскими молитвами здравствует; только оскорблялся тем, что ваших отеческих святительских очей много время не сподоблялся видеть.

Потом Шереметев передал слова («правил челобитье») инокини Марфы. Филарет, в свою очередь, спрашивал о здоровье сына-царя; благословил главного посла, спросил о его здоровье. Князь Д. Мезецкий говорил челобитье от бояр и всего государства, которое «вам, великому государю, челом бьет и вашего государского прихода ожидает с великою радостью». Удостоили чести боярина Шеина, героя смоленской обороны: «от государя» его спрашивал о здоровье окольничий А. В. Измайлов. Наконец, дьяк И. Болотников спрашивал о здоровье думного дьяка Т. Луговского и дворян. Второго июня в Можайске царского родителя встречали Иосиф, митрополит рязанский, князь Д.М. Пожарский и иные. И так на всем пути следования к Москве: в Саввино-Сторожевском монастыре под Звенигородом; селе Никольском на Песках, в десяти верстах от города; у реки Ходынки. Четырнадцатого июня у реки Пресни его встречал царь Михаил Федорович — поклонился ему в ноги; то же сделал митрополит перед сыном. Оба прослезились и долго не могли подняться с земли, вымолвить слово от волнения. Наконец Филарет Никитич сел в сани, а сын вместе с народом пешком шел впереди. За санями шествовали Шереметев с товарищами.

По прибытии в столицу, полторы недели спустя, иерусалимский патриарх Феофан, прибывший в Россию за милостыней, и русские иерархи предложили Филарету патриарший престол — «он достоин такого сана, особенно же потому, что он был царский отец по плоти; да будет царствию помогатель и строитель, сирым защитник и обидимым предстатель». Последовали отказы, необходимые по церемониалу, и наконец Филарет согласился. Как и царь, он носил теперь титул «великого государя». Началось двоевластие — молодого царя и умудренного жизнью, опытом патриарха Московского и всея Руси, двух «великих государей», как их именовали официальные грамоты. В управлении государством вместе с ними участвовали Боярская дума и Земский собор.

Власть царя Михаила, по словам Ключевского, «составлялась из двух параллельных двусмыслиц: по происхождению она была наследственно-избирательной, по составу — ограниченно-самодержавной». А установление с 1619 года двоевластия — «сделкой семейных понятий и политических соображений». Вопрос о том, кто выше в этой двоице «великих государей: сын-царь или отец-патриарх, — решался, так сказать, в духе евангельском (вспомним раздельную едино-сущую Троицу): «Каков он, государь, — сказано во время одного местнического спора, — таков же и отец его государев; их государское величество нераздельно".

Царь Михаил принял власть из рук избравшего его Земского собора и в то же время, согласно официальному утверждению, — по наследству (от царя Федора), хотя и без завещания. Прецеденты избрания уже имелись — так взошли на престол Федор Иванович и Борис Годунов. Характерно, что царь Михаил в конце жизни передал власть сыну Алексею тоже по наследству, без завещания, что и подтвердилось избранием Земского собора.

Современники сообщают, что «великие государи» вместе выслушивали доклады по делам, выносили по ним решения, принимали послов, давали двойные грамоты, двойные дары. До приезда Филарета молодым и неопытным, тихим и мягким Михаилом вертели, как хотели, бояре-советники, часто люди малосведущие в делах управления, но агрессивно-эгоистичные и властолюбивые. С появлением царского отца некоторым из них пришлось уйти в тень. Царский родитель, в отличие от сына, имел нрав гордый, крутой, властный. Неудивительно, что польские послы, знавшие о том, интриговали, пытались внести разлад между русскими послами накануне Деулинского перемирия, использовать слухи, разговоры о каких-то московских боярах, не хотевших возвращения Филарета из плена.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Исторические портреты. 1613 — 1762. Михаил Федорович — Петр III"

Книги похожие на "Исторические портреты. 1613 — 1762. Михаил Федорович — Петр III" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "А. Сахаров (редактор) - Исторические портреты. 1613 — 1762. Михаил Федорович — Петр III"

Отзывы читателей о книге "Исторические портреты. 1613 — 1762. Михаил Федорович — Петр III", комментарии и мнения людей о произведении.