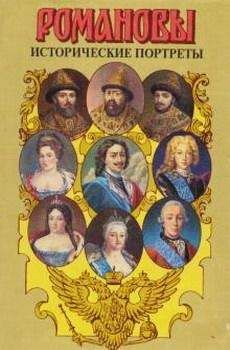

А. Сахаров (редактор) - Исторические портреты. 1613 — 1762. Михаил Федорович — Петр III

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

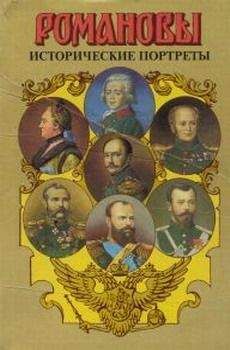

Описание книги "Исторические портреты. 1613 — 1762. Михаил Федорович — Петр III"

Описание и краткое содержание "Исторические портреты. 1613 — 1762. Михаил Федорович — Петр III" читать бесплатно онлайн.

В этом издании на строго документальной основе отражена жизнь и деятельность всех царствующих представителей Дома Романовых на протяжении его трехсотлетнего существования. Первая книга включает очерки, посвященные царствующим персонам, начиная от Михаила Федоровича и кончая Петром III

Филарет твердой рукой положил предел боярскому своеволию, многовластию, которое на практике нередко означало бессилие власти. Некоторые современники с удовлетворением отмечали, что Филарет ведал в полном объеме церковными делами, здесь он судил и рядил сам, полновластно и иерархов, и рядовую братию; только уголовные дела по церковному ведомству оставались в компетенции светских, общегосударственных учреждений. Далее, второй «великий государь» решал, наряду с царем-сыном, и земские дела. И здесь он правил всем, так что и сам сын его слушался и боялся. Когда Михаил выезжал из Москвы, Филарет ведал всеми делами. Во время таких поездок отец и сын пересылались письмами. В одном из них (1619 год) Филарет писал сыну:

«О крымском, государь, деле, как вы, великий государь, кажете? А мне, государь, кажется, чтоб крымским послам и гонцам сказать, что вы, великий государь, с братом своим, с государем их царем, в дружбе и братстве стоишь крепко, посланника с поминками и с запросом посылаешь и их всех отпускаешь вскоре».

При соблюдении политических приличий и этикетных формул патриарх наставляет сына в делах дипломатических. Подчеркивает при этом первенствующее положение монарха; царь есть царь. Сын в письмах к отцу тоже исходит из этой презумпции, но, учитывая реальное положение дел «на Верху", всячески педалирует свое уважение, почтение второму „великому государю“. Это видно, к примеру, из письма Михаила к Филарету (1630 год):

«Написано, государь, в твоей государевой грамоте, что хотел ты, великий государь, отец наш и богомолец, быть в Москву в Троицын день. Но в Троицын день тебе быть в Москву не годится, потому что день торжественный, великий; а тебе, государю, служить невозможно, в дороге порастрясло в возке; а не служить — от людей будет осудно. Так тебе бы, великому государю, в пятидесятый день отслушать литургию в Тонинском и ночевать там же. А на другой день, в понедельник, быть к нам в Москву с утра. И в том твоя, великого государя отца и нашего богомольца, воля; как ты, государь, изволишь, так добро. Молимся всемогущему Богу, да сподобит вас, великого государя, достигнуть к царствующему нашему граду Москве на свой святительский престол поздорову; а нас да сподобит с веселием зреть святолепное и равноангельское ваше лицо, святительства вашего главу и руку целовать, стопам вашим поклониться и челом ударить».

В другой ситуации подобная рекомендация — не спешить со въездом в столицу на Троицын день, задержаться в путевом дворце села Тайнинского — выглядела бы прямым указом царя патриарху. В случае же, подобном этому, она — рекомендация, скорее просьба, забота о здоровье родителя. А ему уже было примерно семьдесят пять лет — возраст для того времени весьма преклонный. Решение отдавалось на волю отца-патриарха; сын же озабочен тем, что Филарета Никитича «порастрясло в возке», он, царь, ждет «с веселием» встречи с ним.

Филарет, по отзыву очевидца, «был роста и полноты средних, божественное писание разумел отчасти; нравом был опальчив и мнителен, а такой владетельный, что и сам царь его боялся. Бояр и всякого чина людей из царского синклита томил заточениями необратными и другими наказаниями. К духовному сану был милостив и не сребролюбив; всеми царскими делами и ратными владел.

Как видно, старший Романов, человек честолюбивый, всю жизнь мечтавший о большой власти, в свое время изгнанный из царского дворца Годуновым, теперь, к старости, достиг все-таки заветной цели: получил высшую церковную власть, поскольку давно уже был пострижен; и власть светскую, которую делил с сыном-царем.

Непростым нравом отличалась и царская матушка инокиня Марфа Ивановна. Ее деспотичность, своенравное упрямство, несомненное и сильное влияние на сына сказались, среди прочего, на его личной судьбе. Михаил Федорович взрослел, и естественно встал вопрос о его женитьбе, тем самым — о продлении царского рода, укреплении новой династии. Еще в 1616 году, когда ему исполнилось двадцать лет, нашли ему невесту — Марию Ивановну Хлопову, дочь незнатного дворянина. Ее уже стали звать царицей, дали новое имя — Анастасия, в честь, вероятно, бабки царя по женской линии Анастасии Романовны Захарьиной-Юрьевой, первой жены царя Грозного. Но завистники постарались сделать все, чтобы расстроить предстоящий брак…

Решающую роль сыграла инокиня-мать. Она жила в Вознесенском монастыре. Ее окружали монахини, прислужницы; это был своего рода двор. Старица Евникия, из рода Салтыковых, имела на нее наибольшее влияние.

Хлопову царь приглядел на смотре невест, устроенном во дворце по старому обычаю. Объявил свою милость отцу и дяде невесты. Но поперек встала Марфа — инокиня Евникия настроила ее против. Салтыковы боялись потерять влияние при царском дворе с появлением Хлоповых, их родственников и свойственников, с которыми не ладили после одной нелепой ссоры.

Однажды Михаил Федорович ходил по Оружейной палате, смотрел пищали, сабли и прочее. Его сопровождали М. Салтыков и Г. Хлопов, дядя невесты. Первый из них, показав царю турецкую саблю, утверждал: такую и в Москве могут сделать. Царь передал оружие Хлопову:

— Как ты думаешь, сделают у нас такую саблю?

— Чаю, сделают, только не такова будет, как эта!

— Ты говоришь, — Салтыков выхватил саблю у Хлопова, — не знаючи!

За несогласием последовала брань. Над Хлоповыми нависла угроза — Салтыковы не простили такого упрямства худородным Хлоповым, не «извычным» к придворным тонкостям, осмотрительности. Салтыковы и старались теперь очернить невесту перед матерью Михаила Федоровича. А вскоре, наряду с оговорами, сплетнями, последовало нечто более серьезное — Хлопова стала страдать рвотами. По указанию царя тот же М. Салтыков привел к больной доктора-иноземца Валентина. Тот осмотрел ее, заключил: у Анастасии расстройство желудка, что можно вылечить; «плоду и чадородию (что и волновало царское семейство, всех окружающих более всего. — В.Б.) от того порухи не бывает».

Такой диагноз, хороший для невесты и жениха, не устраивал Салтыковых. Доктора Валентина к Хлоповой больше не допускали; лекарство, им назначенное, дали ей всего два раза. Второй врач — Балсырь, младший по положению, — тоже осмотрел царицу, нашел у нее слабую желтуху, которая — де излечима. Его тоже оттеснили от невесты. А лечить ее стали… Салтыковы. Михаил Салтыков велел дать Ивану Хлопову, отцу невесте, какой-то водки из царской аптеки:

— Если она начнет пить эту водку, то будет больше кушать.

Анастасий давали святую воду "с мощей» и камень безуй (камень из желудка горного козла, имевший, как считали тогда, лечебные свойства). Пила ли она водку, прописанную Салтыковым, — неизвестно. Ей вскоре стало лучше. Но недоброжелатели не успокаивались: Салтыков внушал царю, что врач Балсырь сказал ему о неизлечимости болезни Хлоповой; в Угличе — де одна женщина страдала той же болезнью, промучилась год и умерла. Царь растерялся; что делать, не знал. Матушка же настаивала, чтобы удалить Хлопову от двора; не давала своего благословения.

Созвали бояр. Хлопов уверял их, что болезнь его племянницы — «от сладких ядей» (от сластей), теперь проходит, Мария скоро окончательно выздоровеет. Но бояре, в угоду Марфе Ивановне, приговорили: Хлопова «к царской радости непрочна».

Марию— Анастасию из дворца, в котором уже шли приготовления к свадьбе, выслали к бабке на подворье. А через десять дней ее вместе с бабкой, теткой, двумя дядьями Желябужскими отправили в далекий Тобольск. В 1619 году перевели оттуда в Верхотурье. На пропитание довольно скудное выдавали десять денег в день.

Царь Михаил, судя по всему, испытывал к Хлоповой сильное, искреннее чувство, тосковал по ней, не соглашался взять другую невесту. Мать же, с ее злым своенравием, не хотела и слышать о девице, которую так полюбил ее сын. Царь не имел силы противостоять матери.

С приездом Филарета у него появилась надежда. Влияние Салтыковых ослабевало, хотя их поддерживала по-прежнему Марфа. Филарет к ним относился иначе, чем его супруга. Но, очевидно, не хотел осложнений. Одно время он вынашивал планы о женитьбе сына на одной из иностранных королевен. Посольства в Данию (1621 год, сватали за племянницу короля Христиана) и Швецию (1623 год, сватали за сестру курфюрста Бранденбургского Георга, шурина шведского короля Густава Адольфа) не принесли успеха.

Хлопова жила к тому времени относительно недалеко от Москвы — в Нижнем Новгороде, куда ее привезли еще в 1620 году. Причем в грамоте о переводе ее вновь именовали царицей. На здоровье она не жаловалась. Михаил Федорович, не забывший избранницу своего сердца, объявил отцу, что женится только на Хлоповой: она — де указана ему Богом.

Вскоре Шереметев и трое других, по указанию из дворца, начали следствие. Доктора Валентин Бильс и Бальцер повторили свое заключение семилетней давности: Хлопова страдала пустяковой желудочной болезнью; в ее скором излечении не могло быть сомнения. М. Салтыков, царский кравчий, призванный к допросу, запирался, увиливал. Было ясно, что он солгал, «облиховал» Хлопову.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Исторические портреты. 1613 — 1762. Михаил Федорович — Петр III"

Книги похожие на "Исторические портреты. 1613 — 1762. Михаил Федорович — Петр III" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "А. Сахаров (редактор) - Исторические портреты. 1613 — 1762. Михаил Федорович — Петр III"

Отзывы читателей о книге "Исторические портреты. 1613 — 1762. Михаил Федорович — Петр III", комментарии и мнения людей о произведении.