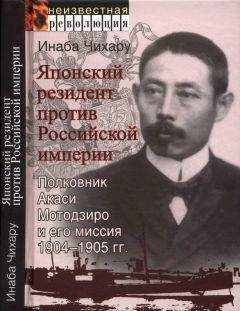

Алексей Шишов - Неизвестные страницы русско-японской войны. 1904-1905 гг.

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Неизвестные страницы русско-японской войны. 1904-1905 гг."

Описание и краткое содержание "Неизвестные страницы русско-японской войны. 1904-1905 гг." читать бесплатно онлайн.

Почти столетие прошло со времени окончания русско-японской войны 1904 – 1905 годов. Однако и по сей день перед историками и исследователями тех событий стоит риторический вопрос: была ли Россия побеждена Японией? Известный историк и писатель А.В. Шишов считает, что был подписан мирный договор между двумя равноправными сторонами, а не позорная капитуляция с неизбежной военной контрибуцией. В книге убедительно показано, что военных ресурсов и возможностей у России оставалось гораздо больше, чем у Японии, хотя японцы и получили почти полное господство на морском театре. Большое внимание автор уделяет теме тайной дипломатии и разведки, попыткам «шпионского Токио» взорвать Россию изнутри путем поддержки революционных и сепаратистских движений.

Гибель выдающегося русского флотоводца потрясла Россию и вызвала широкий отклик за рубежом. Вице-адмирал С.О. Макаров командовал флотом Тихого океана всего 36 дней, но и за это короткое время сумел сделать очень многое для обороны Порт-Артура, оставив глубокий след в сердцах защитников русской крепости.

Степан Осипович Макаров оказался в России единственным флотоводцем, который был способен изменить ход войны на море в пользу России. В это верили не только его соотечественники, но и высшие должностные лица Страны восходящеего солнца, не исключая и императора Ишихито.

Как в России, так и за границей, в том числе и в Японии, порт-артурской трагедии 13 апреля было уделено большое внимание. Причем и в печати, и в официальных военных кругах почти единогласно признавалось, что главной потерей для России была гибель вице-адмирала С.О. Макарова, а не броненосца «Петропавловск». Так, английская газета «Таймс» писала:

«Россия лишилась прекрасного корабля, но еще более потеряла в лице человека, которому предстояло, вероятно, сделать русский флот важным фактором в войне. Его потеря и род гибели наносит тяжелый удар русскому флоту, не говоря об исчезновении доблестного и вдохновляющего начальника, влияние которого, внося новый элемент в войну, признавалось и японцами. Суждение неприятеля – лучшее доказательство того, что Макаров с признанным обладанием им в совершенстве морской наукой соединял качества великого моряка…

Нисколько не желая сомневаться в наличии умственных сил России, мы можем сказать, что с кончиной адмирала Макарова Россия теряет вождя, которого трудно будет заместить».

Даже в Японии было выражено официальное сожаление по поводу кончины вице-адмирала С. О. Макарова. От имени всего морского штаба один из его начальников Огасавара объявил, что кончина эта является потерей для всех флотов в мире, и что адмирал Макаров был одним из лучших в мире адмиралов. Празднества, устроенные на Японских островах по случаю гибели русского эскадренного броненосца «Петропавловск», отличались большой сдержанностью.

В городе Нуоге было устроено большое шествие, причем толпа японцев несла тысячу белых фонарей в честь погибших русских моряков. В голове колонны несли знамена с надписью: «Мы неутешно печалимся о смерти храброго русского адмирала». Оркестр играл траурные мелодии. А в японскую поэзию великий флотоводец старой России вошел как «враг доблестный!»

Японское командование не могло не оценить роли нового командующего русским флотом Тихого океана в обороне Порт-Артурской крепости, кроме того объективно служившего серьезной помехой в осуществлении далеко идущих планов Страны восходящего солнца в войне с Россией. Ведь положение дел на Дальнем Востоке прямо зависело от положения дел на море. Японское командование на сей счет не строило никаких иллюзий.

За короткое время командования вице-адмирала С.О. Макарова (чуть больше месяца) порт-артурская эскадра в главных силах выходила в Желтое море в поисках встречи с японским флотом 6 раз. За все остальное время русско-японской войны – всего три раза: один раз при вице-адмирале О.В. Старке и два раза – при В.К. Витгефте.

Высшее японское командование и флотоводец Хейхатиро Того, в частности, понимали, что сухопутную крепость можно обойти, а военно-морскую базу можно блокировать.

Чтобы свести на нет боевую активность еще достаточно мощной порт-артурской эскадры, японцам надо было удачно провести две операции. Или разгромить, уничтожить ее в морском сражении, или с помощью минных постановок и брандеров надежно запереть во внутренней гавани.

Без сомнения, агентурные данные о постоянных курсах русской эскадры во время выхода ее из порт-артурской гавани и возвращении обратно, эволюциях, совершаемых кораблями при крейсерстве, расположении минных полей, береговых батарей и прожекторных установок позволили японским штабным специалистам точно рассчитать точку постановки минной банки на пути эскадры. В достоверности разведывательных данных не приходилось сомневаться: их готовили профессионально подготовленные шпионы из числа офицеров японского флота и Генерального штаба.

12 апреля с наступлением темноты специальный отряд японских кораблей и вспомогательное судно «Кориу-мару» приблизились к Ляодуну. Темнота помешала сразу определить точно свое местонахождение. Их несколько раз с берега освещали прожекторами, но береговые батареи огня не открывали: боялись обстрелять своих (несколько раньше к островам Эллиот были высланы русские миноносцы).

Вот что пишет очевидец тех событий: «В тот день вечером труд – но сказать, что именно, но, несомненно, в лучах прожектора Крестовой горы[22] обрисовались силуэты нескольких судов… наши прожекторы до них «не хватали» около двух миль. Особенно мешала разобрать, в чем дело, сетка мелкого дождя, освещенная прожекторами… Казалось, что подозрительные силуэты не то стоят на месте, не то бродят взад и вперед по тому же месту».

Подозрительные суда «бродили» в ночи на одном и том же участке внешнего рейда Порт-Артура с одной целью – предельно точно поставить на пути русской эскадры минную банку. Определить место сброса «минного букета» в ночных условиях было сложно. Поэтому пришлось «побродить» перед Крестовой горой. Минная банка была поставлена на такой глубине, что коснуться ее днищем мог только глу-бокосидящий русский броненосец. И, к сожалению, расчет японских штурманов оказался верен. Утром следующего дня произошла порт-артурская трагедия.

Ночью вице-адмиралу С.О. Макарову доложили об обнаружении неизвестных судов на внешнем рейде и спросили разрешение на открытие огня береговыми батареями. Но тот, в силу пребывания в море отряда эскадренных миноносцев для разведки японских сил у островов Эллиот, такого разрешения не дал, а приказал утром проверить то место: «…не набросали бы какой дряни» нам японцы.

Но гибель на рассвете следующего дня миноносца «Страшный», вызванный ею спешный выход в море русских кораблей, появление вблизи Порт-Артура главных броненосных сил Соединенного флота Японии, сбор командующим эскадры для предстоящего морского сражения (а в том, что он решил в тот день поступить именно так, сомневаться не приходилось), – все это как-то заслонило события минувшей ночи, казавшиеся такими мелкими по сравнению с тем, что ожидалось.

Ни сам вице-адмирал Макаров, ни кто-либо из его окружающих не вспомнили о подозрительных силуэтах, смутно виденных сквозь сетку дождя, озаренную лучами прожекторов. Протралить этот участок внешнего рейда хотя бы контрольным проходом тральщиков, поискать, «не набросали ли какой дряни», – об этом в штабе командующего словно забыли.

Сразу же после гибели вице-адмирала С.О. Макарова в Порт-Артур прибыл главнокомандующий вооруженными силами России на Дальнем Востоке адмирал Е.И. Алексеев. Он принял на себя командование флотом Тихого океана и поднял свой адмиральский флаг на эскадренном броненосце «Севастополь».

С 22 апреля новым командующим эскадрой был назначен контрадмирал В.К. Витгефт. Он занимал должность начальника морского отдела штаба царского наместника и новое назначение получил на время. Командование Тихоокеанской эскадрой поручалось вице-адмиралу Н.И. Срыдлову. Однако в Порт-Артур последний так и не прибыл, оказавшись в конце концов во Владивостоке, на который базировался только отряд крейсеров.

Появление главнокомандующего Алексеева в Порт-Артуре совпало с третьей бомбардировкой крепости и эскадры, стоявшей во внутренней гавани, японскими броненосными кораблями. Ответный огонь по врагу вел эскадренный броненосец «Пересвет». Неприятельские корабли сделали 190 выстрелов. Стрельба из орудий главных калибров велась с предельной дистанции и закончилась безрезультатно для обеих сторон. После этого неприятельская эскадра скрылась из поля видимости береговых наблюдательных постов русской крепости.

Японское командование не просчиталось. Свою игру в «деле Макарова» оно вело без проигрыша. За неполные три недели (вражеская разведка доносила о делах русской морской крепости весьма регулярно) все, что успел сделать вице-адмирал С.О. Макаров, было сведено на нет. Царский наместник проигнорировал все новшества, введенные им. Боевая броненосная эскадра вновь замерла во внутреннем бассейне Порт-Артура.

Старое правило «беречь и не рисковать», установленное для Тихоокеанской эскадры наместником адмиралом Е. И. Алексеевым, воцарилось снова и стало законом. Такой поворот дела на море японцы отметили сразу, и, думается, их восторгу не было предела.

Уезжая в связи с угрозой блокады Порт-Артура с суши в город Мукден, царский главнокомандующий Алексеев дал новому командующему эскадрой контр-адмиралу В.К. Витгефту указания в прежнем духе:

«В виду значительного ослабления наших морских сил активных действий не предпринимать, ограничиваясь лишь производством рекогносцировок крейсерами и отрядами миноносцев для атаки неприятельских судов. При этом посылку тех и других обставить такими условиями, чтобы не подвергать их без нужды особому риску».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Неизвестные страницы русско-японской войны. 1904-1905 гг."

Книги похожие на "Неизвестные страницы русско-японской войны. 1904-1905 гг." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Алексей Шишов - Неизвестные страницы русско-японской войны. 1904-1905 гг."

Отзывы читателей о книге "Неизвестные страницы русско-японской войны. 1904-1905 гг.", комментарии и мнения людей о произведении.