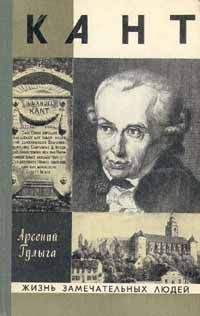

Арсений Гулыга - Кант

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Кант"

Описание и краткое содержание "Кант" читать бесплатно онлайн.

Жизнь Канта – основоположника немецкой классической философии – почти лишена внешних событий, она однообразна, протекает в основном в четырех стенах, за письменным столом. Однако как поучительна эта жизнь! Прежде всего это история самовоспитания – физического и духовного. Девиз Канта «Если ты не повелеваешь своей натурой, она повелевает тобой!» актуален для всех поколений.

«Заявление» Канта появилось в Иене и совпало по времени с разгоревшимся там академическим скандалом, в результате которого Фихте обвинили в атеизме и он вынужден был покинуть кафедру.

Друзья пострадавшего говорили, что Кант злонамеренно подливает масло в огонь, и требовали отповеди. У Фихте хватило такта в печати ответить сдержанно. Но в письмах он изливал душу. Канта он называл «головой на три четверти», его учение – «сплошной бессмыслицей», его поведение – «проституированием», уверял, что Кенигсбергский старец «свою собственную философию, с которой он никогда не был в ладах, теперь совершенно не знает и не понимает».

(К счастью для Канта, Фихте не ведал о его ироническом признании в письме Бэку, что он сам себя не понимает. Не знал этого и пересмешник Гейне, который в своей книге о немецкой философии посвятил специальный пассаж ее «непонятности». Будто бы Гегель, лежа на смертном одре, сказал: «Только один меня понял», но тотчас вслед за тем раздраженно заметил: «Да и тот меня не понимал». Поверить в это трудно. Что касается Канта, то он явно рассчитывал на правильное понимание: иначе в своем творчестве он не прибегал бы столь широко к иронии.)

Строго говоря, у Канта не было необходимости особым заявлением отмежевываться от субъективного идеализма. В «Критике чистого разума» специальный раздел освещал отношение автора к берклианству. Критическая философия в целом исходила из бытия объективного мира, независимого от сознания; человек вторгается в мир, но последний может прекрасно обходиться без него. Философия, по Канту, всего лишь поправка к здравому смыслу.

* * *Завершив «Метафизикой нравов» построение философской системы, Кант почувствовал потребность изложить свое учение в более или менее концентрированном виде. А заодно и ответить на вопрос, который с некоторых пор представлялся ему как философу главным: «Что такое человек?»

«Антропология» (1798) – последняя работа, изданная самим Кантом. Здесь как бы подводится итог размышлениям о человеке и вообще всем философским размышлениям. Если «Антропологию» соотнести только с «Критикой чистого разума», то многое в последней работе Канта нам останется непонятным. Если соотнести ее со всей философией Канта в целом, то содержание ее прояснится (что касается формы, то «Антропология» – одно из наиболее ярких его произведений). Это завершение пути. И одновременно начало: начинать изучение философии Канта целесообразно именно с «Антропологии». Читатель должен как бы пуститься в путь, обратный движению мысли Канта. В конце его окажется «Критика чистого разума».

(После «Антропологии» я рекомендую начинающему прочитать «Метафизику нравов», она знакомит с этикой и теорией права – альфой и омегой кантовского учения, затем – «Критику способности суждения», где обоснована система философии и где изложена эстетика; и только потом браться за главную «Критику». «Пролегомены» и «Критику практического разума» на первый случай можно опустить. Все названные работы представлены в русском Собрании сочинений Канта.)

Уже первый взгляд, брошенный на «Антропологию», говорит о совпадении структуры этого произведения с общей системой кантовской философии. Главная часть книги распадается на три раздела в соответствии с тремя способностями души: познанием, чувством удовольствия и способностью желания. Именно эти три способности определили в свое время содержание трех кантовских «Критик». В «Антропологии» идеи критической философии непосредственно соотнесены с миром человека, его переживаниями, устремлениями, поведением.

Антропологию Кант рассматривает с «прагматической» точки зрения. Это значит, что вне поля его зрения остается физиология, то, что сделала из человека природа; его интересует в первую очередь то, что он делает из себя сам, что делают с ним люди. Ныне это называется культурной или социальной антропологией.

Человек для Канта – «самый главный предмет в мире». Над всеми другими существами его возвышает наличие самосознания. Благодаря этому человек представляет собой индивид, лицо. При всех изменениях, которые он может претерпеть, он все же одно и то же лицо. Из факта самосознания вытекает эгоизм как природное свойство человека. Логический эгоист считает излишним проверять свои суждения с помощью рассудка других людей, так как этот пробный камень истины ему не нужен (между тем, подчеркивает Кант, никак нельзя обойтись без этого средства, дающего уверенность в правильности наших суждений). Эстетический эгоист довольствуется только собственным вкусом, лишая себя возможности дальнейшего совершенствования; аплодирует сам себе и критерий прекрасного ищет только в самом себе. Наконец, моральный эгоист – тот, кто все цели ограничивает самим собой, кто пользу видит только в том, что выгодно ему, и высшее свое предназначение – в своем счастье, а не в представлении о долге. Просветительская философия, исходившая из отдельного, обособленного индивида, культивировала разумный эгоизм как основу поведения. Кант отвергает эгоизм во всех его видах, последний для него несовместим с разумом. Эгоизму Кант противопоставляет плюрализм – образ мыслей, при котором человек рассматривает свое «я» и ведет себя не как весь мир, а лишь как гражданин мира. Человековедение – это мироведение. Кант требует обуздания эгоизма и вообще наиболее полного контроля разума над психической деятельностью. При том, что он энтузиаст воображения. Но одно дело, когда мы сами вызываем и контролируем наши внутренние голоса, другое – когда они без зова являются к нам и управляют нами, тут уже налицо либо душевная болезнь, либо предрасположение к ней.

Не контролируемое разумом сознание снова привлекает пристальное внимание философа. Может ли человек иметь представления и не осознавать их? Также представления Кант еще в молодости назвал темными. Теперь о них он говорит подробно и обстоятельно. В полном мраке сознания может идти такой сложный психический процесс, как художественное творчество. Представьте себе, пишет Кант, музыканта, импровизирующего на органе и одновременно разговаривающего с человеком, стоящим подле него; одно ошибочное движение, неверно взятая нота, и гармония разрушена. Но этого не происходит, хотя играющий не знает, что он сделает в следующее мгновение, а сыграв пьесу, подчас не в состоянии записать ее нотными знаками.

Какова интенсивность «темных представлений», какое место занимают они в духовном мире человека? Кант не склонен недооценивать их значение. Рассудок порой не в состоянии избавиться от их влияния даже в тех случаях, когда считает их нелепыми и пытается противоборствовать им. Так, например, обстоит дело с половой любовью. Что касается сферы наших неосознанных представлений, то она значительно больше, чем можно себе представить, практически беспредельна. «На великой карте нашей души, так сказать, освещены только некоторые пункты – это обстоятельство может возбуждать у нас удивление перед нашим собственным существом: ведь если бы некая высшая сила сказала: да будет свет! – без малейшего содействия с нашей стороны перед нашими глазами открылось бы как бы полмира (если, например, мы возьмем писателя со всем тем, что он имеет в своей памяти)». Рассуждения о «темных представлениях» и их роли в творческом процессе – важное дополнение к гносеологии и эстетике критицизма.

Таким же дополнением к идеям трех «Критик» служит и раздел «Антропологии» с выразительным названием «Апология чувственности». В «Критике чистого разума» о чувствах говорилось вскользь (что, впрочем, оправдано названием книги), но неуничижительно; здесь речь идет о том же, лишь более обстоятельно. Снова подчеркивается принципиальное различие между чувственностью и интеллектом (в противоположность Лейбницу и Вольфу, которые усматривали разницу лишь в степени отчетливости представлений); снова выдвигается тезис о том, что чувства нас не обманывают (и дополняется утверждением, что они не запутывают нас и не повелевают нами).

Учение о видимости распространяется в «Антропологии» на область нравственности. Моральная видимость – это этикет, правила поведения. Под маской вежливости может, конечно, скрываться грубиян. Но природа мудро вселила в человека склонность поддаваться обману, чтобы хотя бы внешне направлять к добру. Чем больше цивилизованы люди, тем больше они актеры, они охотно играют предписанную им роль, входят в нее, сживаются с ней. В результате торжествует добродетель. Целомудренность (самопринуждение, скрывающее страсть) – полезная иллюзия, сохраняющая известное расстояние между полами, необходимое для того, чтобы не сделать один пол простым орудием наслаждения. Силой против чувственности ничего нельзя добиться, ее надо перехитрить. Моральная видимость необходима в общежитии.

Ощущения Кант разделяет на две группы. Высшая из них (осязание, зрение, слух) основывается на механическом воздействии и ведет «к познанию предмета как вещи вне нас». Низшие, «более субъективные» ощущения (обоняние и вкус) вызываются химическими раздражителями; «представление через них относится больше к наслаждению, чем к познанию внешнего предмета; поэтому относительно первых трех легко прийти к согласию с другими; что касается последних, то при одном и том же внешнем эмпирическом созерцании и названии предмета может быть совершенно различным способ, каким субъект чувствует воздействие предмета».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Кант"

Книги похожие на "Кант" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Арсений Гулыга - Кант"

Отзывы читателей о книге "Кант", комментарии и мнения людей о произведении.