Андрей Никитин - Королевская сага

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Королевская сага"

Описание и краткое содержание "Королевская сага" читать бесплатно онлайн.

Андрей Леонидович Никитин - историк, археолог, литературовед, публицист. Вел археологические исследования в Волго-Окском междуречье, на берегах Белого моря. Участвовал в раскопках Новгорода, Пскова, в Крыму, на юге Украины, в Молдавии, в Закавказье. Действительный член Географического общества СССР. Автор работ по археологии, истории, палеогеографии, исторической экологии Восточной Европы. Творчество Андрея Никитина - писателя, члена СП СССР, неразрывно связано с Русским Севером. Печатается с 1962 года. Основные книги: "Голубые дороги веков" (1968), "Цветок папоротника" (1972), "Распахнутая земля" (1973), "Возвращение к Северу" (1979), "Дороги веков" (1980), "Над квадратом раскопа" (1982), "Точка зрения" (1985), "День, прожитый дважды" (1985). [подробнее] С 1975 по 1985 годы в качестве ученого секретаря А.Л.Никитин направлял работу Постоянной комиссии по проблемам «Слова о полку Игореве» СП СССР, выступил инициатором празднования 800-летия «Слова о полку Игореве» в ЮНЕСКО.

Михаил Дмитриевич Чулков был примечательной фигурой своего времени. Поэт, писатель - и плодовитейший! - замечательный этнограф, историк, чиновник, дослужившийся до советника и секретаря сената, Чулков прославился не только своими стихами и пьесами, но, главным образом, своими изданиями сборников народных песен, былин, народных суеверий. Он был настоящим энциклопедистом, которого сравнивали с Ломоносовым, причем надо признать, что количество сочинений, которые он оставил после себя, намного превышает объем печатных работ академика. В отношении Двины и Холмогор Чулков следовал последнему слову науки своего времени, и оно живет до сего дня, подкрепленное авторитетом К. Ф. Тиандера, о котором мне придется говорить отдельно.

Точку зрения Чулкова с теми или иными оговорками разделяли все без исключения историки и филологи, кто так или иначе касался вопроса о Биармии, - С. Ф. Платонов, М. Н. Тихомиров, А. Н. Насонов, один из замечательных исследователей и переводчиков древней исландской литературы М. И. Стеблин-Каменский, Е. А. Рыдзевская, В. Т. Пашуто, а из ныне живущих - И. П. Шаскольский, А. Я. Гуревич, М. Б. Свердлов и Е. А. Мельникова.

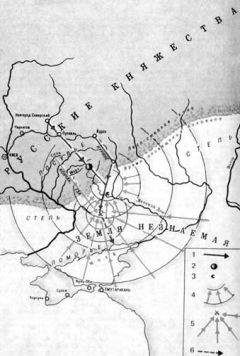

Если М. Д. Чулков прямо писал о Холмогорах, уступивших первенствующее положение Архангельску в конце XVII века, как о древней столице всего Двинского края, именуемого скандинавами Биармией, то современные историки не менее категоричны. Археологическое изучение Холмогор не подтвердило существование здесь столь древнего поселения. Поэтому торжище биармийцев, на котором якобы происходил обмен товаров с норвежцами, многие, как М. Б. Свердлов, помещают на мысе Пур-наволок, в центре современного Архангельска, где тоже ничего не обнаружено, а возле Холмогор, на одном из островов, - святилище Йомалы. Правда, получается, что до святилища требовалось еще подняться вверх по течению на пятьдесят с лишним километров, что вместе с расстоянием от Белого моря достигает почти ста километров, но на карте это не так заметно, на местности же никто из этих историков, насколько я знаю, никогда не бывал. По-видимому, это было единственно приемлемое решение проблемы, которое хоть как-то увязывало направление поездок скандинавов, имя реки, совпадающее с Двиной, и память о каких-то жертвенных местах чуди близ Холмогор. Никаких других доказательств археологического характера в руках ученых не было. На всем протяжении Северной Двины, от Белого моря до Великого Устюга, ни археологи, ни счастливые кладоискатели не подняли ни одной серебряной восточной или западноевропейской древней монеты, восходящей к временам викингов. Более того, на этих землях не было обнаружено никаких следов сколько-нибудь постоянной и обеспеченной жизни до начала новгородской колонизации здешнего края.

Вот почему, собирая все сведения о спорах по поводу размещения бьярмов на русском Севере, я не мог не вспомнить решительное возражение Чулкову со стороны Василия Крестинина - архангельского купца, краеведа, исследователя русского Севера и члена-корреспондента Императорской академии наук, - который еще в 1790 году писал, что следует "исключить из истории города Холмогор все чужестранные торги, присвоенные прежде XVI века сему месту, которое никогда столицею в Биармии не бывало и которому также чуждо имя города Ункрада".

А курган над Пялицей? А могильник XII века возле устья Варзуги? А крица возле той же Кузомени? Нет, я никак не мог поверить, что все это возникло только в XII веке и на совсем пустом месте! Да ведь и новгородцы в то время давно уже курганов не насыпали. Если в низовьях Северной Двины никаких следов скандинавов не оказывалось, то теперь они отчетливо выступили на противоположном, Терском берегу Белого моря. Стоило вспомнить о самородном серебре на отмелях Кандалакшского залива и о штольнях XVIII века, которые оставили на одном из его островов саксонские рудокопы. Правда, ничего путного из попыток разработок не получилось, и мои знакомые геологи, занимавшиеся этими же вопросами, не находили никаких следов самородного серебра в этом районе, но что-то ведь прежде было!

Вот почему я был готов принять своего рода компромиссный вариант объяснения Биармии, пытающийся примирить непримиримые, казалось бы, противоречия.

Да, той сказочно богатой Биармии, о которой говорят саги, здесь никогда не было. Не было, вероятно, ни золотых идолов, ни курганов, насыпанных из земли с серебряными монетами. Все должно было быть гораздо скромнее, проще, беднее, как был беден и прост быт жителей севера Европы во все времена до появления здесь русских, шведских и норвежских колонистов. Была медовая торговля, были грабежи и набеги. Из походов возвращались с богатой добычей, которую на рынках Северной Европы превращали в золото и серебро. И по мере того как рассказы об удачливых походах распространялись среди скандинавов, они варьировались, обрастали вымыслом, легендами, расцвечивались фантазией и завистью, а весьма скромная добыча, полученная в результате обмена и грабежа, превращалась в сверкающие драгоценности, которые многим норвежцам были знакомы скорее всего понаслышке…

Между походами и записью - или сочинением - саг лежало два века. Иногда больше. Далекие страны, путь в которые был уже забыт, легко заселялись персонажами волшебных сказок и становились ареной фантастических приключений. Но так было всегда. Не точный математический расчет, не скрупулезно проверенные факты, а причудливые легенды, глухие предания, фальшивые карты толкали ученых и просто искателей приключений на поиск никогда не существовавших стран, народов, сокровищ, проливов. Результатом же часто были открытия не столь сенсационные, как на то надеялись, но, в конечном счете, гораздо более важные и ценные.

Курган над Пялицей представлялся мне той самой драгоценной ниточкой, которая должна была связать несвязуемое. Это была первая - и пока единственная - реальная нить той исторической основы, которую в течение тысячи лет расцвечивали сначала вымыслы сказителей, а потом - труды профессиональных историков. Что ж, может быть, именно теперь можно было начать разматывать весь клубок загадочной пряжи!

4

Неслышно подошла зима, завертела метелями на перекрестках улиц, понеслась по заснеженным проспектам новостроек, вползала в город гриппозными оттепелями. Москва сморкалась, кашляла, хрипела, ругала погоду, ее предсказателей, несбывшиеся прогнозы. Она ждала тепла, солнца и так незаметно пережила не только зиму, но и долгожданную солнечную весну, пришедшую с парниковыми подмосковными тюльпанами и нарциссами, с кипенью цветущих вишен и яблонь, кратким и горьким холодком расцветающей черемухи, после которого вроде бы уже установилось надежное жаркое лето.

Но все это было только здесь, в среднерусской полосе.

Там, на Севере, под холодными туманами Беломорья, течения и ветры еще только начинали гонять вдоль берегов плотный, еженощно смерзавшийся зелено-голубой лед. Его поначалу белая поверхность с желтыми пятнами от лежек тюленей серела, проседала, покрываясь оспинами проталин от холодных весенних дождей, сырого морского тумана и острых солнечных лучей, временами прорывающихся сквозь промозглую пелену. В лесу, в лесотундре, под защитой склонов и в ложбинах, снег лежал метровыми пластами, твердея, оседая, словно готовясь к борьбе с жарким коротким летом.

Даже олени, первые провозвестники наступления теплых дней и незаходящего солнца, не торопились покинуть леса, сменив их на прибрежные просторы еще не проснувшейся от зимней спячки тундры…

В тот год за метеосводками Мурманской области я следил с большим вниманием, чем за переменчивой московской погодой. Подготовка экспедиции шла всю зиму. Сначала - со скрипом и остановками, но потом все встало на свои места. Нашлись средства, на первых порах небольшие, но все же достаточные, чтобы начать раскопки. Нашлись и заинтересованные организации. Как-то незаметно подобралась небольшая группа энтузиастов, готовых отдать пялицкой загадке и отпуск свой, и силу своих молодых рук. Зимой я побывал в Архангельске и сумел договориться с мореходным училищем. На его парусной шхуне все эти годы, вернее, каждое лето я ходил по Белому морю, открывая для себя его острова и берега. На шхуне, кроме команды, было еще сорок курсантов, проходивших обязательную практику, так что при необходимости они могли прийти на помощь. Все складывалось как нельзя лучше. Даже июль по всем долгосрочным прогнозам должен был благоприятствовать нашим начинаниям.

Поэтому, получив долгожданное известие, что первый рейс шхуны в Кандалакшский залив вдоль Терского берега прошел по чистой воде, а лед вынесен течением и ветрами из горла Белого моря, вместе с маленькой киногруппой в конце июня я вылетел из Москвы.

Начало раскопок планировалось на середину июля. Но не подготовка базы экспедиции и организация быта вызвали меня так рано на Терский берег. Нельзя жить только прошлым, как нельзя жить в прошлом. Любой стиль, в том числе и ретро, не более как декорация. Распутывание загадок прошлого увлекательно и интересно, но необходимостью оно становится только тогда, когда ты занимаешься настоящим. Прошлое края, история жизни предков тех людей, вместе с которыми я жил, разговаривал, поднимал сети на тоне, ломал голову над экономическими проблемами, перспективами хозяйства и быта, очень часто помогали понять процессы, на первый взгляд необъяснимые даже для самих этих людей.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Королевская сага"

Книги похожие на "Королевская сага" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Андрей Никитин - Королевская сага"

Отзывы читателей о книге "Королевская сага", комментарии и мнения людей о произведении.